2022年05月26日

検索 泉小太郎の開発地域 7<泉小太郎伝説の実際(95)>

田沢神明宮の前にある川は周囲の土地よりもはるかに低い場所に切り込まれて流れており、犀川に注ぐまで蛇行して流れています。

僕は仁科濫觴記にいう、治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

理由は

①田沢の地であること

②田沢で「峡」と言える場所はここしかないということ

③「征矩規峡」(せいのりさわ)は信府統記では「犀乗沢」(さいのりさわ)となり、犀龍と泉小太郎が出会う場所となりますが、田沢神明宮由緒では「尾入沢」(おのいりさわ)と呼ばれ、まさに洪水の時は竜の尾が入ると形容できるような場所と考えられるため

④またこの田沢川は、「濁沢(にごりさわ)」と古い文献にはあり、

(せいのりさわ)→(さいのりさわ)→(おのいりさわ)→(にごりさわ)と、変じたのではないかと推定できるためです。

そう考えれば、計画完遂ののちに田沢神明宮を泉小太郎が建立したのも頷けますし、征矩規峡とは、まさに田沢神明宮そのものかもしれません。

できればこの地に立っていただければ、この僕の推論を、地形によって実感していただけると思います。

この沢の存在に気づいた当初はこの切り込まれた形および窪んだ地形が古代の氾濫調整池なのではないのかとも考察しました。

田沢神明宮縁起には氾濫時にはこの沢まで水が逆流してきたという表記があります。

では、この沢の標高はどれくらいなのか調べると 標高545mということがわかります。

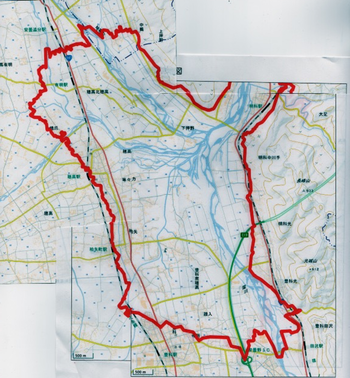

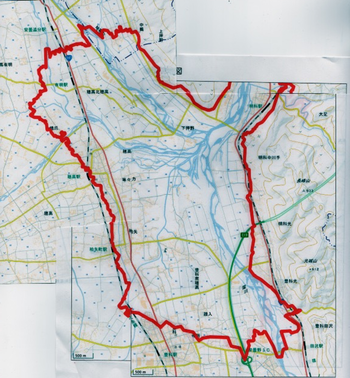

そこで標高545mのラインで線を引いてみます。

その標高を計測すると545mとなっています。

そこで、地理院地図によって標高545mのラインで線を引いてみましょう。

かなり広範囲が洪水によって水没する可能性をしめしています。

現在のハザードマップと比べてみても、そんなに拡大解釈された範囲ではないと感じます。

そしてこの地図をみると満水の際には湖のようになったと表現がぴったりきます。

もし田沢神明宮の縁起のように田沢神明宮前にある沢(尾入沢と想定)まで水が逆流したのであれば

このような湖が出現していたことは地形的に間違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

僕は仁科濫觴記にいう、治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

理由は

①田沢の地であること

②田沢で「峡」と言える場所はここしかないということ

③「征矩規峡」(せいのりさわ)は信府統記では「犀乗沢」(さいのりさわ)となり、犀龍と泉小太郎が出会う場所となりますが、田沢神明宮由緒では「尾入沢」(おのいりさわ)と呼ばれ、まさに洪水の時は竜の尾が入ると形容できるような場所と考えられるため

④またこの田沢川は、「濁沢(にごりさわ)」と古い文献にはあり、

(せいのりさわ)→(さいのりさわ)→(おのいりさわ)→(にごりさわ)と、変じたのではないかと推定できるためです。

そう考えれば、計画完遂ののちに田沢神明宮を泉小太郎が建立したのも頷けますし、征矩規峡とは、まさに田沢神明宮そのものかもしれません。

できればこの地に立っていただければ、この僕の推論を、地形によって実感していただけると思います。

この沢の存在に気づいた当初はこの切り込まれた形および窪んだ地形が古代の氾濫調整池なのではないのかとも考察しました。

田沢神明宮縁起には氾濫時にはこの沢まで水が逆流してきたという表記があります。

では、この沢の標高はどれくらいなのか調べると 標高545mということがわかります。

そこで標高545mのラインで線を引いてみます。

その標高を計測すると545mとなっています。

そこで、地理院地図によって標高545mのラインで線を引いてみましょう。

かなり広範囲が洪水によって水没する可能性をしめしています。

現在のハザードマップと比べてみても、そんなに拡大解釈された範囲ではないと感じます。

そしてこの地図をみると満水の際には湖のようになったと表現がぴったりきます。

もし田沢神明宮の縁起のように田沢神明宮前にある沢(尾入沢と想定)まで水が逆流したのであれば

このような湖が出現していたことは地形的に間違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら