2022年06月11日

泉小太郎を調べまくる 3年目のまとめ<泉小太郎伝説の実際(106)>

1年目に「安曇の古代」という本で仁科濫觴記に出会い、その後田沢神明宮に辿り着きました。

「犀」をキーワードに信玄軍により壊滅した地を巡ることで泉小太郎が使っていた「犀の広鉾」を探しました。

2年目に「犀の広鉾」が青銅器でないかと推測したものの見つからず「信府統記」に出てくる地名、寺社を巡ることで泉小太郎を調べました。

最後に川会神社に辿り着き、その神社が農具川の開発に関係のある神社だと知り農具川をさぐる必要があると感じ2年目を終えました。

そして3年目

「農具川」をたぐりました。

農具川はまさに農業用水路といった感じです。

その中で仁科神明宮も発見し

川会神社も仁科神明宮もこの農具川水系の開発の際に祀られた神社ではないかと推論しました。

仁科神明宮マップ

仁科神明宮の近くを通る水路への取水口近くの農具川

まったくもっての農業用水路です。

このような水路と高瀬川の合流時点にわざわざ「川会」神社を建てたのです。しかも 式内神社に列せられるはるか古代の神社です。

この水路建設記念に水路保持に建てられた神社としか思えません。

田畑を潤します。

農具川の始まり。

はるか北の仁科三湖と言われる水系の木崎湖から取水される農具川

これより北には白馬山系の山々がそびえています。(撮影時曇りだったのが残念です)

木崎湖に辿り着き

木崎湖の西岸を車で一周しようと回っていると、湖の北端にあたるところに神社があるのを発見しました。

海ノ口上諏訪神社とあります。

海ノ口神社

海ノ口神社で銅戈の発見の看板を発見し

銅戈こそが田沢神明宮に伝わる「犀の広鉾」であったのではないかと推論しました。

また別の角度から泉小太郎の開発地域を探りました。

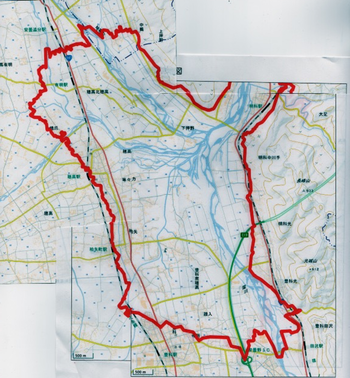

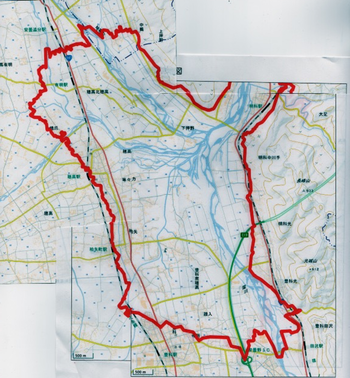

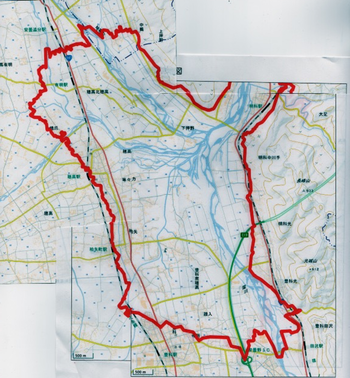

仁科濫觴記にある「満水の時には湖のようになった」という記述から

この地区のハザードマップを見ました。

そして「田沢神明宮縁起」の中の記述から

田沢神明宮のすぐそばの「尾入沢」まで水が逆流したということを踏まえ

標高545mで線を引くと 見事に「田沢神明宮」「穂高神社」がその線上に浮かび、また水害にあい本来の場所がどこかは不明であるものの「川会神社」もそのラインに浮かびあがるのではないかと考えました。

実際にこの地域をみてみると

このような川です。

この写真ですが、勘違いしていただきたくないのですが流れは写真手前から写真奥に向かって流れています。この写真の中央あたりに見える橋がちょうど地図上の矢印にあたる部分で、この橋に向かって流れを集め、山に向かって流れて行くのです。ちょうど前方に見えている山々が糸魚川静岡構造線によってできた断層の山と言っていいでしょう。

安曇野に降った全ての水はここに集まってくるのです。

この地図上の矢印の部分は山清路ほどの景勝ではないものの、実は(つい先ほど気づいたのですが)日本の真ん中を縦断する糸魚川–静岡構造線の真上であり、川の流れ下るはずの北東側は隆起していたはずで、すこし盛り上がっていたのではないかと思います。

実際、この地の両岸に迫り出した山や岸はやや下流に向かって高度を上げているようにも見えます。

仁科濫觴記の記述では、雪解け水が乾く3月末から秋の末までの乾水期に川底の岩を砕き砂を攫い流すという工事スタイルでしたが、この地をみるとその工法が容易に想像できる風景が広がります。

そして泉小太郎の開発地域は、水利の難所であり、過去幾度にもわたって護岸工事をおこなっている「龍門淵」近辺ではないかと推論しました。

この地を訪れた時がちょうど大雨のあとで近くには流木が散乱しており泉小太郎の開発前はそのような木材がダムのように溜まっていたことは容易に推察できる状況でした。

またここは糸魚川静岡構造線の切れ目を川が乗り越えていくという難所であったことも発見し古代においては目立つ場所であったと推論できます。

このあと開発地域で浮かび上がった「穂高神社史」を調べていたところ

この場所に「犀角」というものが伝来していることを知りました。

右から 機(はた)鍬(くわ)犀角とあります。

この「犀角」を金色っぽく黄色に塗っ、銅戈とならべてみるとこうなります。

穂高神社に伝わる「犀角の原型が「銅戈」だとすると、金箔によって金色に模したものであるところや、付け根から胴に向かって掘られた溝や湾曲した造形などは、かすかに原型の面影をとどめていると言えないでしょうか

実際に「御船館」にいくとその神宝が飾られており比較するとこのようになります。

さて、この銅戈という文化はほかの青銅器にくらべて非常に限定的な広がりしかもたず、つまり、出どころがわりとはっきりしています。

銅戈の出土一覧はこちらのページが完璧ですのでご確認ください

銅戈の出土一覧

銅戈出土地のマップ

ほぼ九州の北部から関西は大阪湾周辺まで。もちろんこれからの発掘により、その範囲は覆されていくかもしれませんが、今のところ長野というのはこの範囲から特異的に別の場所で、他の発掘現場からは飛び地的に離れた場所からの発見となります。

この銅戈の発見の特異性から

おそらく個人もしくは小集団がこの地に銅戈をもたらしたのではないかと類推し

仁科濫觴記にある「九頭子」(くずこ)がその主人公であり

おそらくは九州福岡周辺および大阪湾沿岸にある九頭龍神社 あるいは 戸隠をはじめとする各地域にのこる九頭龍伝説のもととなる民族だったのではないかと推察しました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

「犀」をキーワードに信玄軍により壊滅した地を巡ることで泉小太郎が使っていた「犀の広鉾」を探しました。

2年目に「犀の広鉾」が青銅器でないかと推測したものの見つからず「信府統記」に出てくる地名、寺社を巡ることで泉小太郎を調べました。

最後に川会神社に辿り着き、その神社が農具川の開発に関係のある神社だと知り農具川をさぐる必要があると感じ2年目を終えました。

そして3年目

「農具川」をたぐりました。

農具川はまさに農業用水路といった感じです。

その中で仁科神明宮も発見し

川会神社も仁科神明宮もこの農具川水系の開発の際に祀られた神社ではないかと推論しました。

仁科神明宮マップ

仁科神明宮の近くを通る水路への取水口近くの農具川

まったくもっての農業用水路です。

このような水路と高瀬川の合流時点にわざわざ「川会」神社を建てたのです。しかも 式内神社に列せられるはるか古代の神社です。

この水路建設記念に水路保持に建てられた神社としか思えません。

田畑を潤します。

農具川の始まり。

はるか北の仁科三湖と言われる水系の木崎湖から取水される農具川

これより北には白馬山系の山々がそびえています。(撮影時曇りだったのが残念です)

木崎湖に辿り着き

木崎湖の西岸を車で一周しようと回っていると、湖の北端にあたるところに神社があるのを発見しました。

海ノ口上諏訪神社とあります。

海ノ口神社

海ノ口神社で銅戈の発見の看板を発見し

銅戈こそが田沢神明宮に伝わる「犀の広鉾」であったのではないかと推論しました。

また別の角度から泉小太郎の開発地域を探りました。

仁科濫觴記にある「満水の時には湖のようになった」という記述から

この地区のハザードマップを見ました。

そして「田沢神明宮縁起」の中の記述から

田沢神明宮のすぐそばの「尾入沢」まで水が逆流したということを踏まえ

標高545mで線を引くと 見事に「田沢神明宮」「穂高神社」がその線上に浮かび、また水害にあい本来の場所がどこかは不明であるものの「川会神社」もそのラインに浮かびあがるのではないかと考えました。

実際にこの地域をみてみると

このような川です。

この写真ですが、勘違いしていただきたくないのですが流れは写真手前から写真奥に向かって流れています。この写真の中央あたりに見える橋がちょうど地図上の矢印にあたる部分で、この橋に向かって流れを集め、山に向かって流れて行くのです。ちょうど前方に見えている山々が糸魚川静岡構造線によってできた断層の山と言っていいでしょう。

安曇野に降った全ての水はここに集まってくるのです。

この地図上の矢印の部分は山清路ほどの景勝ではないものの、実は(つい先ほど気づいたのですが)日本の真ん中を縦断する糸魚川–静岡構造線の真上であり、川の流れ下るはずの北東側は隆起していたはずで、すこし盛り上がっていたのではないかと思います。

実際、この地の両岸に迫り出した山や岸はやや下流に向かって高度を上げているようにも見えます。

仁科濫觴記の記述では、雪解け水が乾く3月末から秋の末までの乾水期に川底の岩を砕き砂を攫い流すという工事スタイルでしたが、この地をみるとその工法が容易に想像できる風景が広がります。

そして泉小太郎の開発地域は、水利の難所であり、過去幾度にもわたって護岸工事をおこなっている「龍門淵」近辺ではないかと推論しました。

この地を訪れた時がちょうど大雨のあとで近くには流木が散乱しており泉小太郎の開発前はそのような木材がダムのように溜まっていたことは容易に推察できる状況でした。

またここは糸魚川静岡構造線の切れ目を川が乗り越えていくという難所であったことも発見し古代においては目立つ場所であったと推論できます。

このあと開発地域で浮かび上がった「穂高神社史」を調べていたところ

この場所に「犀角」というものが伝来していることを知りました。

右から 機(はた)鍬(くわ)犀角とあります。

この「犀角」を金色っぽく黄色に塗っ、銅戈とならべてみるとこうなります。

穂高神社に伝わる「犀角の原型が「銅戈」だとすると、金箔によって金色に模したものであるところや、付け根から胴に向かって掘られた溝や湾曲した造形などは、かすかに原型の面影をとどめていると言えないでしょうか

実際に「御船館」にいくとその神宝が飾られており比較するとこのようになります。

さて、この銅戈という文化はほかの青銅器にくらべて非常に限定的な広がりしかもたず、つまり、出どころがわりとはっきりしています。

銅戈の出土一覧はこちらのページが完璧ですのでご確認ください

銅戈の出土一覧

銅戈出土地のマップ

ほぼ九州の北部から関西は大阪湾周辺まで。もちろんこれからの発掘により、その範囲は覆されていくかもしれませんが、今のところ長野というのはこの範囲から特異的に別の場所で、他の発掘現場からは飛び地的に離れた場所からの発見となります。

この銅戈の発見の特異性から

おそらく個人もしくは小集団がこの地に銅戈をもたらしたのではないかと類推し

仁科濫觴記にある「九頭子」(くずこ)がその主人公であり

おそらくは九州福岡周辺および大阪湾沿岸にある九頭龍神社 あるいは 戸隠をはじめとする各地域にのこる九頭龍伝説のもととなる民族だったのではないかと推察しました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

タグ :泉小太郎

2022年06月09日

検索 犀の角をもとめて 4<泉小太郎伝説の実際(105)>

僕のストーリーとしては、大町に仁品王の開発団の開発担当大臣として赴任してきた治水を得意とする「九頭子」は「泉小太郎」とともに安曇野地域を開発しました。

開発の初めの儀式に使われた銅戈は開発が終わる時にはその地に神宝として祀られました。

「九頭子」は何本か持ってきた1本の銅戈を泉小太郎に渡しこれが「田沢神明宮」の神宝となります。

その後、武田軍の侵攻の16世紀まで田沢神明宮の境内にあった円満寺に祀られました。

その銅戈の神宝化はこの地に残り 穂高神社では「犀角」として伝承されました。

またこれはまったくの予想でしかありませんが川会神社にも神宝として「銅戈」が伝わっていたのではないかと思いますが、川会神社は氾濫のため流されてしまいましたので神宝もその段階でなくなってしまいました。

田沢神明宮の銅戈はその後、武田軍に攻め込まれた際に紛失したか、海ノ口神社にまで逃げ延びたかします。

今回は割愛させていただきましたが、仁科濫觴記には諏訪眷属による白馬開発が描かれていますので、ひょとすると白馬開発する中で諏訪眷属にも銅戈を渡され、それが「海ノ口神社」の銅戈として伝来したかもしれません。

その後、九頭子は開発を小川村、戸隠、中野と広げて、最後に柳沢遺跡の銅戈として埋設されたのではないかとも想像します。これはあまりにもこじつけですので全く信じてはいないのですが、僕の予測では今後、小川村や戸隠地区あるいは須坂もしくは中野市あたりからも1本また1本と単数の銅戈が発掘もしくは神社から出てくるのではないかと予測しています。

その時に、この説が実証されたと思ってください。

柳沢遺跡の銅戈8本の内1本は九州型ですが、これは九頭家の家宝であったのではないかと考えています。九州型の一本は九頭家に大切に200年〜400年ものあいだ伝授されてきて、新造された10本ほどの大阪湾型銅戈と一緒にしておくことで、その神気を新しい銅戈に移していたのではないかと僕は考えているのです。

これらを携えて信濃の地のまだ開墾されていない山間部や難河川部の開発をしては、この地に銅戈を残したのではないかと考えているのです。

これが銅戈、「犀の角」に関しての僕の考えるストーリーです。

さて3年目の検索はこれにておしまいです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

開発の初めの儀式に使われた銅戈は開発が終わる時にはその地に神宝として祀られました。

「九頭子」は何本か持ってきた1本の銅戈を泉小太郎に渡しこれが「田沢神明宮」の神宝となります。

その後、武田軍の侵攻の16世紀まで田沢神明宮の境内にあった円満寺に祀られました。

その銅戈の神宝化はこの地に残り 穂高神社では「犀角」として伝承されました。

またこれはまったくの予想でしかありませんが川会神社にも神宝として「銅戈」が伝わっていたのではないかと思いますが、川会神社は氾濫のため流されてしまいましたので神宝もその段階でなくなってしまいました。

田沢神明宮の銅戈はその後、武田軍に攻め込まれた際に紛失したか、海ノ口神社にまで逃げ延びたかします。

今回は割愛させていただきましたが、仁科濫觴記には諏訪眷属による白馬開発が描かれていますので、ひょとすると白馬開発する中で諏訪眷属にも銅戈を渡され、それが「海ノ口神社」の銅戈として伝来したかもしれません。

その後、九頭子は開発を小川村、戸隠、中野と広げて、最後に柳沢遺跡の銅戈として埋設されたのではないかとも想像します。これはあまりにもこじつけですので全く信じてはいないのですが、僕の予測では今後、小川村や戸隠地区あるいは須坂もしくは中野市あたりからも1本また1本と単数の銅戈が発掘もしくは神社から出てくるのではないかと予測しています。

その時に、この説が実証されたと思ってください。

柳沢遺跡の銅戈8本の内1本は九州型ですが、これは九頭家の家宝であったのではないかと考えています。九州型の一本は九頭家に大切に200年〜400年ものあいだ伝授されてきて、新造された10本ほどの大阪湾型銅戈と一緒にしておくことで、その神気を新しい銅戈に移していたのではないかと僕は考えているのです。

これらを携えて信濃の地のまだ開墾されていない山間部や難河川部の開発をしては、この地に銅戈を残したのではないかと考えているのです。

これが銅戈、「犀の角」に関しての僕の考えるストーリーです。

さて3年目の検索はこれにておしまいです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年06月08日

検索 犀の角をもとめて 3<泉小太郎伝説の実際(104)>

仁科濫觴記の中では、「九頭子(クズコ)」が河川大臣に任じられ、その河川大臣に白水郎(あま)という治水の技術集団の長として「日光(ひかる)」(泉小太郎のこと)が任じられ見事治水を成功させた物語が描かれています。

仁品王という崇神天皇の末っ子が技能集団を引き連れて開発に赴くという物語が仁科濫觴記でしたが、ようやく実態ある姿を見せてきました。こうして、さまざまな事象がより具体的な証拠としてつながってくると、ますます仁科濫觴記にある古代の記述が、史実だったのではないかと感じざるを得ません。

ちなみにこの安曇野で人気の歴史テーマ「安曇族の安曇野への移動」の数ある説の中で、「磐井の乱」という日本書紀にも語られる古代の大戦乱と結びつけた説があります。

「磐井の乱」で敗れた安曇部族の逃避行の先として安曇野へ移動したという説です。

この説は、「坂本博氏」が著書である「信濃安曇族の謎を追う」のなかで展開しているのです。

その説のなかで磐井の乱の中で朝廷に命乞いをして生き延びた人物の名が「葛子(くずこ)」といいます。まさに「九頭子(くずこ)」と同名です。そして、その「葛子(くずこ)」が朝廷に差し出した土地こそが、九州型銅戈出土の本拠地である「糟屋」となっており、これも偶然だとは思えません。

時代背景さえ合致すれば、この仁科濫觴記は安曇族流入の物語のサイドストーリーを語った史実に近い話だと言えます。

ただし、磐井の乱は527年とされていますから垂仁天皇期とされる仁品王の時代とは大きく違ってはいるのですが。

仁品王が創作で崇神ー垂仁年間でなく磐井の乱後、陳謝のために天皇家に使役された「九頭子」がきたとしてもいいのかもしれません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

仁品王という崇神天皇の末っ子が技能集団を引き連れて開発に赴くという物語が仁科濫觴記でしたが、ようやく実態ある姿を見せてきました。こうして、さまざまな事象がより具体的な証拠としてつながってくると、ますます仁科濫觴記にある古代の記述が、史実だったのではないかと感じざるを得ません。

ちなみにこの安曇野で人気の歴史テーマ「安曇族の安曇野への移動」の数ある説の中で、「磐井の乱」という日本書紀にも語られる古代の大戦乱と結びつけた説があります。

「磐井の乱」で敗れた安曇部族の逃避行の先として安曇野へ移動したという説です。

この説は、「坂本博氏」が著書である「信濃安曇族の謎を追う」のなかで展開しているのです。

その説のなかで磐井の乱の中で朝廷に命乞いをして生き延びた人物の名が「葛子(くずこ)」といいます。まさに「九頭子(くずこ)」と同名です。そして、その「葛子(くずこ)」が朝廷に差し出した土地こそが、九州型銅戈出土の本拠地である「糟屋」となっており、これも偶然だとは思えません。

時代背景さえ合致すれば、この仁科濫觴記は安曇族流入の物語のサイドストーリーを語った史実に近い話だと言えます。

ただし、磐井の乱は527年とされていますから垂仁天皇期とされる仁品王の時代とは大きく違ってはいるのですが。

仁品王が創作で崇神ー垂仁年間でなく磐井の乱後、陳謝のために天皇家に使役された「九頭子」がきたとしてもいいのかもしれません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年06月05日

検索 犀の角をもとめて 2<泉小太郎伝説の実際(103)>

銅戈のこの長野県への持ち込みは、仁科濫觴記に記載されている開発団体の一団の中のある特定の人物が持ち込んだものである可能性が高く、僕の考えでは、泉小太郎伝説で語られる白龍王もしくは犀龍のもととなる人物である「九頭子(クズコ)」さんが持ち込んだものではないかと思っています。

銅戈の産地を見てみましょう。

銅戈出土地一覧

銅戈出土地マップ

日本における2大産地は、北九州と、大阪湾周辺で、先に北九州で生産され時代を経てのちに大阪湾周辺で生産されたとされています。

北九州の銅戈の産地はおそらく日本における銅戈文化の発祥地でBC2世紀頃弥生時代の前中期にあたるもので、この地には「白水」という地名であったり「犀川」などがあります。

これは北九州地方にも「犀信仰」があったと考えて間違いないと僕は思います。

そして、そこから200年後〜400年後あたりのAD200年頃、その勢力は東進し、淡路島周辺の大阪湾あたりで銅戈が生産されます。

その銅戈は「大阪湾型」と呼ばれ、「海の口神社」のものも、中野市の柳沢遺跡で発見された8本の内6本もこの「大阪湾型中細形銅戈」となります。

つまり長野県にこの銅戈を持ち込んだ「人」はこの大阪湾周辺の部族となりますが、グーグルマップで調べるとこの大阪湾型銅戈が大量発見された「灘区桜ヶ丘」にあたる神戸の山の麓には「九頭龍神社」がいくつかあります。

仁科濫觴記にある「九頭子」はこの「九頭龍神社」に関係した一族であると確信していますがいかがでしょうか。

(ちなみに戸隠神社の前身もじつはこの九頭龍神社であったとされています。

戸隠神社は仁科濫觴記で開発記録が残る白馬と、銅戈が発見された中野市を結ぶルート上にある山の神社です。)

そして、この部族はおそらく山間部の河川改修土木工事が得意な部族だと思われ、日本各地にある「九頭龍神社もしくは九頭龍伝説」の場は山間部の河川周辺にあり、おそらく古代の河川改修の跡地で起きた信仰もしくは伝承なのではないかと思います。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

銅戈の産地を見てみましょう。

銅戈出土地一覧

銅戈出土地マップ

日本における2大産地は、北九州と、大阪湾周辺で、先に北九州で生産され時代を経てのちに大阪湾周辺で生産されたとされています。

北九州の銅戈の産地はおそらく日本における銅戈文化の発祥地でBC2世紀頃弥生時代の前中期にあたるもので、この地には「白水」という地名であったり「犀川」などがあります。

これは北九州地方にも「犀信仰」があったと考えて間違いないと僕は思います。

そして、そこから200年後〜400年後あたりのAD200年頃、その勢力は東進し、淡路島周辺の大阪湾あたりで銅戈が生産されます。

その銅戈は「大阪湾型」と呼ばれ、「海の口神社」のものも、中野市の柳沢遺跡で発見された8本の内6本もこの「大阪湾型中細形銅戈」となります。

つまり長野県にこの銅戈を持ち込んだ「人」はこの大阪湾周辺の部族となりますが、グーグルマップで調べるとこの大阪湾型銅戈が大量発見された「灘区桜ヶ丘」にあたる神戸の山の麓には「九頭龍神社」がいくつかあります。

仁科濫觴記にある「九頭子」はこの「九頭龍神社」に関係した一族であると確信していますがいかがでしょうか。

(ちなみに戸隠神社の前身もじつはこの九頭龍神社であったとされています。

戸隠神社は仁科濫觴記で開発記録が残る白馬と、銅戈が発見された中野市を結ぶルート上にある山の神社です。)

そして、この部族はおそらく山間部の河川改修土木工事が得意な部族だと思われ、日本各地にある「九頭龍神社もしくは九頭龍伝説」の場は山間部の河川周辺にあり、おそらく古代の河川改修の跡地で起きた信仰もしくは伝承なのではないかと思います。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年06月04日

検索 犀の角をもとめて 1<泉小太郎伝説の実際(102)>

「犀の角」を探しはじめて3年間。「犀の角」というキーワードにつられて、こんなにも泉小太郎伝説を深掘りすることになろうとは思いもしませんでした。

田沢神明宮の「犀の広鉾」という表現と、海の口神社で発見した「銅戈」により、犀の角は「銅戈」ではなかったかと推論するに至りました。

その後、長野市に転勤することになりましたので、銅戈の発見で一躍有名になった中野市の中野市博物館に家族で行きました。

すでに何度も画像をのせましたが

レプリカの銅戈の金色の輝きに青銅器という概念を覆していただきました。

青銅器という名からは、青サビの古ぼけた印象を受けますが、青銅というものは精製されたときには金色に輝く金属なのです。

非常に美しく、かつ存在感があり、制作するのには高い技術が必要とされます。当時の辺境の地である信濃ではみたこともない「金属」という物質があたえた影響力は多大なものであったに違いありません。現にこの銅戈を模した「石戈」も出土していますので、憧れによる模倣もあったと考えられます。あるいは祭器で使う際に金属を生産できなかった場所では石によって模倣していたとも考えられます。

さて、この銅戈という文化はほかの青銅器にくらべて非常に限定的な広がりしかもたず、つまり、出どころがわりとはっきりしています。

銅戈の出土一覧はこちらのページが完璧ですのでご確認ください

銅戈の出土一覧

銅戈出土地のマップ

ほぼ九州の北部から関西は大阪湾周辺まで。もちろんこれからの発掘により、その範囲は覆されていくかもしれませんが、今のところ長野というのはこの範囲から特異的に別の場所で、他の発掘現場からは飛び地的に離れた場所からの発見となります。

こうなってくると、文化圏の移動というより、ある個人もしくは、ある小さな集団がもってきたとしか考えられません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

田沢神明宮の「犀の広鉾」という表現と、海の口神社で発見した「銅戈」により、犀の角は「銅戈」ではなかったかと推論するに至りました。

その後、長野市に転勤することになりましたので、銅戈の発見で一躍有名になった中野市の中野市博物館に家族で行きました。

すでに何度も画像をのせましたが

レプリカの銅戈の金色の輝きに青銅器という概念を覆していただきました。

青銅器という名からは、青サビの古ぼけた印象を受けますが、青銅というものは精製されたときには金色に輝く金属なのです。

非常に美しく、かつ存在感があり、制作するのには高い技術が必要とされます。当時の辺境の地である信濃ではみたこともない「金属」という物質があたえた影響力は多大なものであったに違いありません。現にこの銅戈を模した「石戈」も出土していますので、憧れによる模倣もあったと考えられます。あるいは祭器で使う際に金属を生産できなかった場所では石によって模倣していたとも考えられます。

さて、この銅戈という文化はほかの青銅器にくらべて非常に限定的な広がりしかもたず、つまり、出どころがわりとはっきりしています。

銅戈の出土一覧はこちらのページが完璧ですのでご確認ください

銅戈の出土一覧

銅戈出土地のマップ

ほぼ九州の北部から関西は大阪湾周辺まで。もちろんこれからの発掘により、その範囲は覆されていくかもしれませんが、今のところ長野というのはこの範囲から特異的に別の場所で、他の発掘現場からは飛び地的に離れた場所からの発見となります。

こうなってくると、文化圏の移動というより、ある個人もしくは、ある小さな集団がもってきたとしか考えられません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年06月02日

検索 ふたたび穂高神社 4<泉小太郎伝説の実際(101)>

鍬、機道具、布とともにあったおかげで、この穂高神社の草創期が弥生時代後期もしくは古墳時代において成されたとも考えられ、その中に犀角があることが、この時代に確かに「犀信仰」があったことが証明されたと言ってもいいと僕は考えます。

三年前に、穂高神社の犀の銅像をみて、犀の角を探しあるきました。

田沢神明宮で、「犀の広鉾」という表記により、青銅器ではないかとおもいあたり、海ノ口神社で銅戈を発見して「犀の角」は銅戈であるという新説にいきあたって、まわりまわってのスタート地点で発見された「犀角」

はっきり言って、3年前にこれを発見したところで何も感じなかったと思うのですが、3年間、探しに探したからこそ、これが銅戈を模したものである可能性を痛感し、つまりは弥生時代もしくは古墳時代を今に伝えた神宝であることが発見できたのだと思います。

この発見自体は、まだ誰も提唱していないはずで、僕としてはこの発見のために延々と犀に導かれたのではないかとすら思うのです。

「鉄の鍬」「機の道具」そして「犀角」 古代の神宝。言い換えると

「鉄の鍬」「機の道具」そして「銅戈」

「衣」「食」「住」ではなく「衣」「食」「信」ですね。

この地に伝わる確かな古代の開発時代の遺品です。

ただ、今回穂高神社に訪れて、一つの心配があります。

おそらくは、「穂高神社史」にもあったように、この「犀角」がなぜ伝わっているかについて、由緒にも伝承にもなにも残っていないため、「犀角」を神宝から外し、鋤、鍬だけが神宝とされていたり(穂高神社略記より)、泉小太郎像が隅に追いやられたり(気のせい? 前はもっと違う場所にあった気がします)している気がします。

犀角は鉄の鋤と、機とともにあるから、意味があり、さらに鉄の鋤、機も犀の角とともにあるから、この穂高神社の縁起が、古代は弥生(ローカルの弥生時代)もしくは古墳時代の太古からの地続きだと伝承されうるのです。

これは、僕の邪推でしかないかもしれません。でも後世の研究家が何度も、考察できるように、是非ともこの3つは離すことなく、展示室ではなく、できれば本殿に泰安し、信仰しつづけて欲しいと思うのです。

また泉小太郎との関係も、おそらくなんの由緒も残っていないため、フェイドアウト的になっているかもしれませんが、犀角が(銅戈の代替物が)ここにある以上、そして、地理的な関係性により、この地を開発したのは、泉小太郎と保高見熱躬と九頭子であるのは間違いないかと僕は考えます。ぜひ、威信をもって飾っていただければとも思うのです。

保高見熱躬も九頭子も間違いなく、安曇族です。その安曇族が命じて、現地の泉小太郎がこの地を開拓したのです。外来部族と地元部族の融合を表す象徴としても、昨今、合併した安曇野市の中では、象徴的な存在になるとも思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

三年前に、穂高神社の犀の銅像をみて、犀の角を探しあるきました。

田沢神明宮で、「犀の広鉾」という表記により、青銅器ではないかとおもいあたり、海ノ口神社で銅戈を発見して「犀の角」は銅戈であるという新説にいきあたって、まわりまわってのスタート地点で発見された「犀角」

はっきり言って、3年前にこれを発見したところで何も感じなかったと思うのですが、3年間、探しに探したからこそ、これが銅戈を模したものである可能性を痛感し、つまりは弥生時代もしくは古墳時代を今に伝えた神宝であることが発見できたのだと思います。

この発見自体は、まだ誰も提唱していないはずで、僕としてはこの発見のために延々と犀に導かれたのではないかとすら思うのです。

「鉄の鍬」「機の道具」そして「犀角」 古代の神宝。言い換えると

「鉄の鍬」「機の道具」そして「銅戈」

「衣」「食」「住」ではなく「衣」「食」「信」ですね。

この地に伝わる確かな古代の開発時代の遺品です。

ただ、今回穂高神社に訪れて、一つの心配があります。

おそらくは、「穂高神社史」にもあったように、この「犀角」がなぜ伝わっているかについて、由緒にも伝承にもなにも残っていないため、「犀角」を神宝から外し、鋤、鍬だけが神宝とされていたり(穂高神社略記より)、泉小太郎像が隅に追いやられたり(気のせい? 前はもっと違う場所にあった気がします)している気がします。

犀角は鉄の鋤と、機とともにあるから、意味があり、さらに鉄の鋤、機も犀の角とともにあるから、この穂高神社の縁起が、古代は弥生(ローカルの弥生時代)もしくは古墳時代の太古からの地続きだと伝承されうるのです。

これは、僕の邪推でしかないかもしれません。でも後世の研究家が何度も、考察できるように、是非ともこの3つは離すことなく、展示室ではなく、できれば本殿に泰安し、信仰しつづけて欲しいと思うのです。

また泉小太郎との関係も、おそらくなんの由緒も残っていないため、フェイドアウト的になっているかもしれませんが、犀角が(銅戈の代替物が)ここにある以上、そして、地理的な関係性により、この地を開発したのは、泉小太郎と保高見熱躬と九頭子であるのは間違いないかと僕は考えます。ぜひ、威信をもって飾っていただければとも思うのです。

保高見熱躬も九頭子も間違いなく、安曇族です。その安曇族が命じて、現地の泉小太郎がこの地を開拓したのです。外来部族と地元部族の融合を表す象徴としても、昨今、合併した安曇野市の中では、象徴的な存在になるとも思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月31日

検索 ふたたび穂高神社 3<泉小太郎伝説の実際(100)>

これら神宝は穂高神社に併設されている「御船館」に展示されているということで見にいきました。

また写真撮影も大丈夫ということでしたので撮影してきました。

こちらが犀角です。

いかがでしょうか。銅戈よりはかなり大きく肥大化しているため(2倍くらい?)一見すると同一のものに感じないかもしれません。しかし、写真で大きさを多少修正して並べてみると、やはり「犀角」は「銅戈」の模倣品であったのではないかと感じます。

もともとは「銅戈」もしくは「銅戈を模したもの」が「犀角」として祀られていたのではないでしょうか。

しかし「銅戈」というものは古代以来、普段の生活で使われることがなく、日常接するものでないため、「犀角」という名前だけが残り時代を経るにつれより想像する「犀角」に盛られていったり肥大化して今の形に変わってきたのではないでしょうか。

その「犀角」が弥生時代もしくは古墳時代を彷彿とする機や鍬とともにあるのです。

「穂高神社史」にはこれともう一つ機で織られた布もあったといいます。

またあとで述べると思いますが「銅戈」とともに布が発見されている事例もあります

これらの神宝とともにあることからも弥生時代を代表する「銅戈」が

この「犀角」の元であった傍証ともなるのではないでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

また写真撮影も大丈夫ということでしたので撮影してきました。

こちらが犀角です。

いかがでしょうか。銅戈よりはかなり大きく肥大化しているため(2倍くらい?)一見すると同一のものに感じないかもしれません。しかし、写真で大きさを多少修正して並べてみると、やはり「犀角」は「銅戈」の模倣品であったのではないかと感じます。

もともとは「銅戈」もしくは「銅戈を模したもの」が「犀角」として祀られていたのではないでしょうか。

しかし「銅戈」というものは古代以来、普段の生活で使われることがなく、日常接するものでないため、「犀角」という名前だけが残り時代を経るにつれより想像する「犀角」に盛られていったり肥大化して今の形に変わってきたのではないでしょうか。

その「犀角」が弥生時代もしくは古墳時代を彷彿とする機や鍬とともにあるのです。

「穂高神社史」にはこれともう一つ機で織られた布もあったといいます。

またあとで述べると思いますが「銅戈」とともに布が発見されている事例もあります

これらの神宝とともにあることからも弥生時代を代表する「銅戈」が

この「犀角」の元であった傍証ともなるのではないでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月30日

検索 ふたたび穂高神社 2<泉小太郎伝説の実際(99)>

その後、家に帰り現在の住まいの近くの県立図書館に向かい穂高神社について調べ、「穂高神社史」(宮地直一著)(1949年に穂高神社社務所が出版)という本を見つけました。この本には、穂高の開発時期の時代背景や、安曇族との関連性を調べた調査報告がされていました。その中で、ついに僕は衝撃の1ページに突き当たるのです。

それは「穂高神社史」の「上代の発展」という章に描かれた一枚の挿絵がのったページです。

それがこれです。

右から 機(はた)鍬(くわ)犀角とあります。

これは穂高神社の神宝のスケッチで、なんとこの3年間探しに探しまくった「犀の角」が最初からここ穂高神社にあったのです。

鉄製の鍬も機道具も、まったくもって古代の弥生時代もしくは古墳時代の生活のなかで、稲作、機織りという重要な作業をするための道具であり、古代より伝承し信仰の対象となっていたのは容易に想像できます。

そのなかにあって、いきなり犀角という生活とは関係のないものが神宝とされています。

この荒唐無稽の犀の角に関してはどう捉えていいかわからず、「穂高神社史」著者の宮地氏も戸惑い「近傍の犀川の流に因む犀龍の伝説より思いついたのかも知れないが、その形式よりすれば之を避邪のためにした中世の公家生活の儀式に負うところのあるのであるまいか。」と結論を避けています。

穂高神社史によると、この犀角は木型の上に金箔を押してあるということで金色に光っているというのです。

僕はこの「犀角」の絵を見た時に衝撃を覚えました。

金色!これはまさに「銅戈」を模したものではありませんか?

もう一度、犀角

これを反転し、金色っぽく黄色に塗って、銅戈とならべてみるとこうなります。

穂高神社に伝わる「犀角の原型が「銅戈」だとすると、金箔によって金色に模したものであるところや、付け根から胴に向かって掘られた溝や湾曲した造形などは、かすかに原型の面影をとどめていると言えないでしょうか

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

それは「穂高神社史」の「上代の発展」という章に描かれた一枚の挿絵がのったページです。

それがこれです。

右から 機(はた)鍬(くわ)犀角とあります。

これは穂高神社の神宝のスケッチで、なんとこの3年間探しに探しまくった「犀の角」が最初からここ穂高神社にあったのです。

鉄製の鍬も機道具も、まったくもって古代の弥生時代もしくは古墳時代の生活のなかで、稲作、機織りという重要な作業をするための道具であり、古代より伝承し信仰の対象となっていたのは容易に想像できます。

そのなかにあって、いきなり犀角という生活とは関係のないものが神宝とされています。

この荒唐無稽の犀の角に関してはどう捉えていいかわからず、「穂高神社史」著者の宮地氏も戸惑い「近傍の犀川の流に因む犀龍の伝説より思いついたのかも知れないが、その形式よりすれば之を避邪のためにした中世の公家生活の儀式に負うところのあるのであるまいか。」と結論を避けています。

穂高神社史によると、この犀角は木型の上に金箔を押してあるということで金色に光っているというのです。

僕はこの「犀角」の絵を見た時に衝撃を覚えました。

金色!これはまさに「銅戈」を模したものではありませんか?

もう一度、犀角

これを反転し、金色っぽく黄色に塗って、銅戈とならべてみるとこうなります。

穂高神社に伝わる「犀角の原型が「銅戈」だとすると、金箔によって金色に模したものであるところや、付け根から胴に向かって掘られた溝や湾曲した造形などは、かすかに原型の面影をとどめていると言えないでしょうか

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月29日

検索 ふたたび穂高神社 1<泉小太郎伝説の実際(98)>

泉小太郎の開発地域を検索していたところ「田沢神明宮」「穂高神社」「川会神社」の関係性を発見いたしました。

川会神社はもともとの場所が不明のため、まだまだ調査の必要はあるかと思いますが「田沢神明宮」と「穂高神社」は間違いなく同じ開発計画の中で祀られた神社だと考えることができるくらい、同じ標高ライン上に位置しています。

この標高ラインは田沢神明宮の縁起にある「尾入沢」まで水が逆流した表記をもとに545mの標高を導き出し、その場合の洪水想定地域を割り出したものでした。

穂高神社はそのラインギリギリの湖岸とも言える場所にあるのです。

実際どのような立地なのでしょうか。

いざ、穂高神社に行ってみると、僕の想像通り、川からくるとこの東側をはしる国道から1m〜3mほど高い河岸段丘もしくは川岸といった場所に穂高神社は立地されていることがわかります。

下記に写真をのせましたが写真では伝わりにくいかもしれません。

神社はこのあたりの高台(比較的高い場所)に建てられており、おそらく危険水域から外れたぎりぎりのところに立てたと思われます。

この穂高神社はまさにこの探索の始まりの神社でした。

思えば、この犀に乗る泉小太郎像に違和感を感じ「犀」の探索をはじめたことがこの長くなってしまった泉小太郎探索の旅の出発点です。

まわりまわって再びこの地に戻りました。

その日は時間もなかったため標高を確かめたあと家に帰りました

後日近くの県立図書館で穂高神社にまつわる資料がないかと探しました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月28日

検索 泉小太郎の開発地域 9<泉小太郎伝説の実際(97)>

さて、田沢神明宮の縁起をもとに田沢神明宮の麓の尾入沢まで水が逆流したと考えた場合このような湖のような氾濫地域が出現したと考えられます。ではここでの治水はどのようにおこなったのでしょうか。

氾濫地域をみると洪水の原因となる場所を推察することができます。

地図上矢印の部分です。

実際にこの地域をみてみると

このような川です。

この写真ですが、勘違いしていただきたくないのですが流れは写真手前から写真奥に向かって流れています。この写真の中央あたりに見える橋がちょうど地図上の矢印にあたる部分で、この橋に向かって流れを集め、山に向かって流れて行くのです。ちょうど前方に見えている山々が糸魚川静岡構造線によってできた断層の山と言っていいでしょう。

安曇野に降った全ての水はここに集まってくるのです。

この地図上の矢印の部分は山清路ほどの景勝ではないものの、実は(つい先ほど気づいたのですが)日本の真ん中を縦断する糸魚川–静岡構造線の真上であり、川の流れ下るはずの北東側は隆起していたはずで、すこし盛り上がっていたのではないかと思います。

実際、この地の両岸に迫り出した山や岸はやや下流に向かって高度を上げているようにも見えます。

仁科濫觴記の記述では、雪解け水が乾く3月末から秋の末までの乾水期に川底の岩を砕き砂を攫い流すという工事スタイルでしたが、この地をみるとその工法が容易に想像できる風景が広がります。

ここは水利の難所であり、過去幾度にもわたって護岸工事をおこなっており、その痕跡は「龍門淵」としてもしられています。

さらにこの地を訪れた時がちょうど大雨のあとで近くには流木が散乱していました。

この風景は田沢神明宮の縁起にある年に一度(川のメンテナンスのため)川のほとりを松明で灯した(木を燃やした)という伝承も類推されます。この場所付近には流木がこのように溜まったことが容易に想像できます。流木は護岸を破壊する要因であったり、水流を止めダムのように水位を高めてしまう結果に結びつきます。

泉小太郎開発前にはこのような流木がたまり、ダムのような状態だったかもしれません。

そこで泉小太郎は木々を取り除き土砂を攫うことでこの地の水流をスムーズにさせた可能性が高いと考えます。

この地は糸魚川―静岡構造線上の切れ目といってもいい場所です。ここで安曇野の水はすべて合流し、この後山の谷間をすすみ、山あいを超え善光寺平まで流れていきます。

田沢神明宮由緒にも次のように開発初期が語られています。

略して訳すと

「田沢において湖水に乗り出し、(邪悪なものが)鱗怒りて毒気を吐きかけ逆流する波を起こしたため、それ以上進めずしばらく退いた。ここが尾入沢(おのいりさわ 征矩規峡せいのりさわと比定)という。

小太郎は「天照大神(神明と表記)に願ってから犀の広矛で鱗魔を撃ち、水道を開いた」とあります。

田沢のあたりまで逆流があったことをしめしており、そこを開発するはじめとして犀の広鉾を用いて、天照大神(神明と表記)に祈ったという表記となります。逆にいえばここまで逆流があったとするのであれば、標高545mまでは水が来た証拠となり、先ほどの湖のような冠水地域が発生したことになるはずです。

いかがですか?

こここそが、開発地であったと思いますし、糸魚川静岡構造線を川が乗り越えるという、とんでもない要所開発だったことが偲ばれます。この糸魚川静岡構造線にこの切れ目がなければ、本当にこの安曇野は湖だったはずですから、古代としては非常に目立った場所であったはずです。

しかもです、この場所の開発方法は実はまだ簡単な方法で乾水期に川底の石をさらったり砂を流したりすればいいのです。

人力さえあれば、古代でも十分にできた開発ですし、仁科濫觴記にはこの方法のみが述べられています。

また、仁科濫觴記に幾度となく「伐」の字が使われますが、まさに「人」の力と銅「戈」を象徴するために、わざわざ入れられた言葉である気もするのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

氾濫地域をみると洪水の原因となる場所を推察することができます。

地図上矢印の部分です。

実際にこの地域をみてみると

このような川です。

この写真ですが、勘違いしていただきたくないのですが流れは写真手前から写真奥に向かって流れています。この写真の中央あたりに見える橋がちょうど地図上の矢印にあたる部分で、この橋に向かって流れを集め、山に向かって流れて行くのです。ちょうど前方に見えている山々が糸魚川静岡構造線によってできた断層の山と言っていいでしょう。

安曇野に降った全ての水はここに集まってくるのです。

この地図上の矢印の部分は山清路ほどの景勝ではないものの、実は(つい先ほど気づいたのですが)日本の真ん中を縦断する糸魚川–静岡構造線の真上であり、川の流れ下るはずの北東側は隆起していたはずで、すこし盛り上がっていたのではないかと思います。

実際、この地の両岸に迫り出した山や岸はやや下流に向かって高度を上げているようにも見えます。

仁科濫觴記の記述では、雪解け水が乾く3月末から秋の末までの乾水期に川底の岩を砕き砂を攫い流すという工事スタイルでしたが、この地をみるとその工法が容易に想像できる風景が広がります。

ここは水利の難所であり、過去幾度にもわたって護岸工事をおこなっており、その痕跡は「龍門淵」としてもしられています。

さらにこの地を訪れた時がちょうど大雨のあとで近くには流木が散乱していました。

この風景は田沢神明宮の縁起にある年に一度(川のメンテナンスのため)川のほとりを松明で灯した(木を燃やした)という伝承も類推されます。この場所付近には流木がこのように溜まったことが容易に想像できます。流木は護岸を破壊する要因であったり、水流を止めダムのように水位を高めてしまう結果に結びつきます。

泉小太郎開発前にはこのような流木がたまり、ダムのような状態だったかもしれません。

そこで泉小太郎は木々を取り除き土砂を攫うことでこの地の水流をスムーズにさせた可能性が高いと考えます。

この地は糸魚川―静岡構造線上の切れ目といってもいい場所です。ここで安曇野の水はすべて合流し、この後山の谷間をすすみ、山あいを超え善光寺平まで流れていきます。

田沢神明宮由緒にも次のように開発初期が語られています。

略して訳すと

「田沢において湖水に乗り出し、(邪悪なものが)鱗怒りて毒気を吐きかけ逆流する波を起こしたため、それ以上進めずしばらく退いた。ここが尾入沢(おのいりさわ 征矩規峡せいのりさわと比定)という。

小太郎は「天照大神(神明と表記)に願ってから犀の広矛で鱗魔を撃ち、水道を開いた」とあります。

田沢のあたりまで逆流があったことをしめしており、そこを開発するはじめとして犀の広鉾を用いて、天照大神(神明と表記)に祈ったという表記となります。逆にいえばここまで逆流があったとするのであれば、標高545mまでは水が来た証拠となり、先ほどの湖のような冠水地域が発生したことになるはずです。

いかがですか?

こここそが、開発地であったと思いますし、糸魚川静岡構造線を川が乗り越えるという、とんでもない要所開発だったことが偲ばれます。この糸魚川静岡構造線にこの切れ目がなければ、本当にこの安曇野は湖だったはずですから、古代としては非常に目立った場所であったはずです。

しかもです、この場所の開発方法は実はまだ簡単な方法で乾水期に川底の石をさらったり砂を流したりすればいいのです。

人力さえあれば、古代でも十分にできた開発ですし、仁科濫觴記にはこの方法のみが述べられています。

また、仁科濫觴記に幾度となく「伐」の字が使われますが、まさに「人」の力と銅「戈」を象徴するために、わざわざ入れられた言葉である気もするのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月27日

検索 泉小太郎の開発地域 8<泉小太郎伝説の実際(96)>

田沢神明宮縁起にあるように尾入沢まで水が逆流したとした場合の洪水範囲をしめしてみました。

この洪水推定地域の545mの標高線地図に次の4つの場所をいれてみます。

「穂高神社」「田沢神明宮」「川会神社」 そして 光城山

いかがでしょうか。

「田沢神明宮」の目の前にある田沢川(尾入沢と推定)まで洪水があったとした場合の標高を線で結ぶと

「穂高神社」がその線上に現れ、古代の洪水警戒地域の冠水域の岸に立つ場所だとわかります。

「川会神社」はそれより北部の冠水被害の地域に立地していることがわかります。

川会神社は何度も洪水によって流されてしまっており、古代の位置はわかっていません。洪水被害があったということは、おそらく現在の場所よりも少し低地にあったことが明らかです。なぜならば普通洪水に見舞われた場合、その地よりは高台に施設を移すことが常識であるからです。また、「川会」の「川が会う」とは農業用水を確保するために整備された「農具川」と「高瀬川」の合流地点という意味でした。古代の合流地点は不明ですが、現在の地図を参照すると上記地図にマーカーしたあたりと捉えられるのではないかと考えます。

また「信府統記」や「田沢神明宮 縁起」によれば、泉小太郎は田沢の地で治水計画を立てました。「光城山」に登りそれを監視メンテナンスしたとすればこの湖水を一望できる絶好の位置だったと思われます。

いままで説明しましたとおり「仁品王」および「九頭子」が行った開発計画は、農具川による水田開発が開発の中軸であったとしましたが、その完了時に川会神社は建てられました。また農具川水系の開発に「仁科神明宮」も関わっているのではないかという仮説も述べました。

しかし、そこまで農業用水路を完成させたあとで、大雨の際に、水が遡って農具川を逆流する様が問題になったのではないかと思うのです。

それによってこの地域の洪水対策の工事の必要性が論じられ、この地域の川底をさらい流量を増やす工事が「泉小太郎」に命じられたと僕は考えます。

そう考えてくると、「川会神社」も「穂高神社」も「田沢神明宮」も、そして「仁科神明宮」も同じ開発計画の中で祀られた神社であると考えてもよいのではないでしょうか。

※※※※※

この田沢神明宮の記述にあった尾入沢まで逆流がきたということをたよりに545mの標高線を引っ張った際に穂高神社が浮かび上がった時には衝撃が走りました

川会神社はこじつけ感を感じるかもしれませんが、実際川会神社の洪水被害や、もとの立地は不明なのです。この545mの標高を意識するずっと前に、川会神社の古代の本来の場所を考えたりしていました。その時に今より南の川沿いにあったのではないかと想像していましたので自分としてはこれも衝撃でした。ちなみに川会神社の江戸時代までの立地場所はいくつか跡地として残っています。幾度も洪水によって流されては建てられたという歴史を感じることもできます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月26日

検索 泉小太郎の開発地域 7<泉小太郎伝説の実際(95)>

田沢神明宮の前にある川は周囲の土地よりもはるかに低い場所に切り込まれて流れており、犀川に注ぐまで蛇行して流れています。

僕は仁科濫觴記にいう、治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

理由は

①田沢の地であること

②田沢で「峡」と言える場所はここしかないということ

③「征矩規峡」(せいのりさわ)は信府統記では「犀乗沢」(さいのりさわ)となり、犀龍と泉小太郎が出会う場所となりますが、田沢神明宮由緒では「尾入沢」(おのいりさわ)と呼ばれ、まさに洪水の時は竜の尾が入ると形容できるような場所と考えられるため

④またこの田沢川は、「濁沢(にごりさわ)」と古い文献にはあり、

(せいのりさわ)→(さいのりさわ)→(おのいりさわ)→(にごりさわ)と、変じたのではないかと推定できるためです。

そう考えれば、計画完遂ののちに田沢神明宮を泉小太郎が建立したのも頷けますし、征矩規峡とは、まさに田沢神明宮そのものかもしれません。

できればこの地に立っていただければ、この僕の推論を、地形によって実感していただけると思います。

この沢の存在に気づいた当初はこの切り込まれた形および窪んだ地形が古代の氾濫調整池なのではないのかとも考察しました。

田沢神明宮縁起には氾濫時にはこの沢まで水が逆流してきたという表記があります。

では、この沢の標高はどれくらいなのか調べると 標高545mということがわかります。

そこで標高545mのラインで線を引いてみます。

その標高を計測すると545mとなっています。

そこで、地理院地図によって標高545mのラインで線を引いてみましょう。

かなり広範囲が洪水によって水没する可能性をしめしています。

現在のハザードマップと比べてみても、そんなに拡大解釈された範囲ではないと感じます。

そしてこの地図をみると満水の際には湖のようになったと表現がぴったりきます。

もし田沢神明宮の縁起のように田沢神明宮前にある沢(尾入沢と想定)まで水が逆流したのであれば

このような湖が出現していたことは地形的に間違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

僕は仁科濫觴記にいう、治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

理由は

①田沢の地であること

②田沢で「峡」と言える場所はここしかないということ

③「征矩規峡」(せいのりさわ)は信府統記では「犀乗沢」(さいのりさわ)となり、犀龍と泉小太郎が出会う場所となりますが、田沢神明宮由緒では「尾入沢」(おのいりさわ)と呼ばれ、まさに洪水の時は竜の尾が入ると形容できるような場所と考えられるため

④またこの田沢川は、「濁沢(にごりさわ)」と古い文献にはあり、

(せいのりさわ)→(さいのりさわ)→(おのいりさわ)→(にごりさわ)と、変じたのではないかと推定できるためです。

そう考えれば、計画完遂ののちに田沢神明宮を泉小太郎が建立したのも頷けますし、征矩規峡とは、まさに田沢神明宮そのものかもしれません。

できればこの地に立っていただければ、この僕の推論を、地形によって実感していただけると思います。

この沢の存在に気づいた当初はこの切り込まれた形および窪んだ地形が古代の氾濫調整池なのではないのかとも考察しました。

田沢神明宮縁起には氾濫時にはこの沢まで水が逆流してきたという表記があります。

では、この沢の標高はどれくらいなのか調べると 標高545mということがわかります。

そこで標高545mのラインで線を引いてみます。

その標高を計測すると545mとなっています。

そこで、地理院地図によって標高545mのラインで線を引いてみましょう。

かなり広範囲が洪水によって水没する可能性をしめしています。

現在のハザードマップと比べてみても、そんなに拡大解釈された範囲ではないと感じます。

そしてこの地図をみると満水の際には湖のようになったと表現がぴったりきます。

もし田沢神明宮の縁起のように田沢神明宮前にある沢(尾入沢と想定)まで水が逆流したのであれば

このような湖が出現していたことは地形的に間違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月25日

検索 泉小太郎の開発地域 6<泉小太郎伝説の実際(94)>

田沢付近のハザードマップをもう一度みてみましょう

氾濫した場合 広大な湖のような氾濫状況となります。

ここがもし泉小太郎の開発地域だとすれば、泉小太郎が河川改修をしたあとの結果ですらこの状況ですから、開発前はもう少し広い範囲が洪水警戒地域であったと思われます。

では、どこまで洪水が起きていたのでしょうか。

それを推測できる伝承が「田沢神明宮縁起」にあります。

田沢神明宮縁起では氾濫により「尾入沢(おのいりさわ)」まで水が逆流したとあります。まさに沢に水がきたため龍の尾になぞらえて「尾入沢」というのです。

そしてこの尾入沢は田沢神明宮の足元にある「田沢川」ではないかと思うのです。

田沢川は、犀川に注ぐ場所で大きくえぐられた地形となっており、洪水の際は、田沢神明宮の足元にまで水が逆流してきたと思われます。

わかりにくい写真しかとれませんでしたが、田沢神明宮まえにで渓谷のように深く切り込まれた田沢川です

周囲の土地よりもはるか低い場所に切り込まれてこの川は流れており、犀川に注ぐまで蛇行して流れています。

僕は、仁科濫觴記にいう治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

その理由はまた明日。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

氾濫した場合 広大な湖のような氾濫状況となります。

ここがもし泉小太郎の開発地域だとすれば、泉小太郎が河川改修をしたあとの結果ですらこの状況ですから、開発前はもう少し広い範囲が洪水警戒地域であったと思われます。

では、どこまで洪水が起きていたのでしょうか。

それを推測できる伝承が「田沢神明宮縁起」にあります。

田沢神明宮縁起では氾濫により「尾入沢(おのいりさわ)」まで水が逆流したとあります。まさに沢に水がきたため龍の尾になぞらえて「尾入沢」というのです。

そしてこの尾入沢は田沢神明宮の足元にある「田沢川」ではないかと思うのです。

田沢川は、犀川に注ぐ場所で大きくえぐられた地形となっており、洪水の際は、田沢神明宮の足元にまで水が逆流してきたと思われます。

わかりにくい写真しかとれませんでしたが、田沢神明宮まえにで渓谷のように深く切り込まれた田沢川です

周囲の土地よりもはるか低い場所に切り込まれてこの川は流れており、犀川に注ぐまで蛇行して流れています。

僕は、仁科濫觴記にいう治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

その理由はまた明日。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月25日

検索 泉小太郎の開発地域 5<泉小太郎伝説の実際(93)>

信府統記では湖とされている泉小太郎が開発した地域ですが

仁科濫觴記には、なんと描かれているのでしょうか

「大雨が続くとこの地は満水し、洪水がおき湖のようになり災害がおよぶ」とあります。

開発計画を立てたのは征矩規峡(せいのりさわ)で(信府統記では 犀乗沢 さいのりさわ)とされ、現在の田沢地区が推定されています。そう思って田沢地区周辺の地図を眺めれば、洪水の危険が多そうな場所が直感的に導き出されます。

この地図の中の高瀬川、犀川、穂高川の合流地点で、いよいよ山間に向かうこの水域ですが、洪水の危険を感じませんか

田沢地区において水害のための開発を意図したとしたらまさにこの場所が難所となったはずです。

そう思っていたら、まさにたまたまですが昨年のお盆(2021年8月13日)の長雨で、氾濫危険水域に達し避難警報が発令されました。

そこで早速、この地域のハザードマップを調べてみました。

この洪水推定地域を見てください。まさに広大な湖のような氾濫状況となります。

「大雨の時は満水し洪水が起き湖のようになる」の表現にぴったりな状況となります。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

仁科濫觴記には、なんと描かれているのでしょうか

「大雨が続くとこの地は満水し、洪水がおき湖のようになり災害がおよぶ」とあります。

開発計画を立てたのは征矩規峡(せいのりさわ)で(信府統記では 犀乗沢 さいのりさわ)とされ、現在の田沢地区が推定されています。そう思って田沢地区周辺の地図を眺めれば、洪水の危険が多そうな場所が直感的に導き出されます。

この地図の中の高瀬川、犀川、穂高川の合流地点で、いよいよ山間に向かうこの水域ですが、洪水の危険を感じませんか

田沢地区において水害のための開発を意図したとしたらまさにこの場所が難所となったはずです。

そう思っていたら、まさにたまたまですが昨年のお盆(2021年8月13日)の長雨で、氾濫危険水域に達し避難警報が発令されました。

そこで早速、この地域のハザードマップを調べてみました。

この洪水推定地域を見てください。まさに広大な湖のような氾濫状況となります。

「大雨の時は満水し洪水が起き湖のようになる」の表現にぴったりな状況となります。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月22日

検索 泉小太郎の開発地域 4<泉小太郎伝説の実際(92)>

ではどこが「山征地」なのでしょう。

それを知るために、仁科濫觴記に描かれた「九頭子」と「日光(ひかる)」の治水開発を見てみましょう。少し長いですが仁科濫觴記の冒頭にあたる開発の記述を載せてみます。

仁科濫觴記(安曇の古代から引用)

「ここに仁科の開礎を尋るに人皇十代の帝 崇神天皇の末の太子に仁品王と申し奉る有、十一代垂仁天皇には弟王子也、長臣には保高見熱躬、武内の山雄を両翼となし数々の臣下を引き連れ降臨ましまして土地の形容を窺い賜うに山川あまた流れ雲霧深くおおいて村里も定かならず大雨降り続く時、水勢倍々湖の如く成れり民等この難に及ぶ事甚だし 親王 これを嘆かせ賜い諸臣と考語ましまして九頭子という臣に河泊司を命じ山を伐り岩を伐り除いて水路広開を命じ賜うに則って九頭子 民の健男を集め水に馴れたるもの数多く有り。中に日光(ひかる)というもの水中の働き尋常の人に勝れたりと云り この日光を白水郎(あま)の長となし 河底の岩を除き砂石を攫い流して水路を広開せん事を成さしめ賜う 河泊司と白水郎日光、山征の矩規を談話し健男を集めその矩規に掟し教えし此処を名付けて征矩規峡(せいのりさわ)と云り また 山征を成せし所を山征場と云り また 山征地と号す

それ山征とは山を伐る故に征伐の意にて山征と号し賜うとかや春三月下旬に始め秋の末まで河底の石を穿ち取り土砂を攫い流し川幅狭き所は山野を伐りて流して水路を広開せり是日光白水郎が武勇に出でしとなり かくのごとくする事数年なり この間にも満水数度ありて作毛の水難に及ぶ事すくなからず

(中略)

山征の事も年月重なり事成就して川路広開し水滞りなく流れ去り故に野も田畑となり村里茂増し民豊穣に成り(略)」

訳すと(訳すまでもありませんが)

「仁科のはじまりを尋ねると、10代天皇崇神天皇の末子に仁品王という人がいた。11代天皇の弟にあたる。保高見熱躬と武内山雄を両翼の臣とし、数々の臣下を引き連れてこの地に来た。土地を調べてみると、山や川が多く村里も定まっていない状態だった。 大雨が降り続くと洪水を起こし、民らはこの水難に悩まされていた。これを嘆いて臣下とともに考えて、九頭子を河川大臣に命じた。

九頭子(くずこ)は民のなかから健男を集め、水に馴れたものの中から特に優れていた日光(ひかる)を白水郎(あま 河川改修の労働者)の長として、川底の岩をのぞき砂をさらって流し、水路を広げた。

九頭子とひかるが計画をたてた場所を「せいのりさわ」として、山を切り開いた場所を山征地とした。

山征地とは山を伐りとった場所ということで、春三月下旬に始めて秋の末まで川底の石を砕きとり土砂を攫って流して川幅が狭い所は山野を伐り、水路を広げた。

ひかるの活躍で数年かかって、成就したが、その間にも水嵩が増え洪水を数度起こした。その度に作物に水害が発生した。

(中略)

この事業が成就したのちは川幅が広くなって水も滞りなく流れる事となり、野も田畑となり民は豊穣となった」

この仁科濫觴記には、この地域が湖であったという話は何処にもありません。

仁科宗一郎さんもそれを高く評価し、「(他の信府統記や安曇開基などとは違って)独りこの濫觴記だけが安筑の平の前身を湖水とは言っていない」と述べています。

実はこれは大きなことで、この地域が湖などではなかったと証明されるのはボーリング土地調査技術の発達した近代で、それまではまことしやかにこの地域は湖だった説が信じられてきたわけですから、この一点をとってみても仁科濫觴記にある真実感を垣間見ることができます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

それを知るために、仁科濫觴記に描かれた「九頭子」と「日光(ひかる)」の治水開発を見てみましょう。少し長いですが仁科濫觴記の冒頭にあたる開発の記述を載せてみます。

仁科濫觴記(安曇の古代から引用)

「ここに仁科の開礎を尋るに人皇十代の帝 崇神天皇の末の太子に仁品王と申し奉る有、十一代垂仁天皇には弟王子也、長臣には保高見熱躬、武内の山雄を両翼となし数々の臣下を引き連れ降臨ましまして土地の形容を窺い賜うに山川あまた流れ雲霧深くおおいて村里も定かならず大雨降り続く時、水勢倍々湖の如く成れり民等この難に及ぶ事甚だし 親王 これを嘆かせ賜い諸臣と考語ましまして九頭子という臣に河泊司を命じ山を伐り岩を伐り除いて水路広開を命じ賜うに則って九頭子 民の健男を集め水に馴れたるもの数多く有り。中に日光(ひかる)というもの水中の働き尋常の人に勝れたりと云り この日光を白水郎(あま)の長となし 河底の岩を除き砂石を攫い流して水路を広開せん事を成さしめ賜う 河泊司と白水郎日光、山征の矩規を談話し健男を集めその矩規に掟し教えし此処を名付けて征矩規峡(せいのりさわ)と云り また 山征を成せし所を山征場と云り また 山征地と号す

それ山征とは山を伐る故に征伐の意にて山征と号し賜うとかや春三月下旬に始め秋の末まで河底の石を穿ち取り土砂を攫い流し川幅狭き所は山野を伐りて流して水路を広開せり是日光白水郎が武勇に出でしとなり かくのごとくする事数年なり この間にも満水数度ありて作毛の水難に及ぶ事すくなからず

(中略)

山征の事も年月重なり事成就して川路広開し水滞りなく流れ去り故に野も田畑となり村里茂増し民豊穣に成り(略)」

訳すと(訳すまでもありませんが)

「仁科のはじまりを尋ねると、10代天皇崇神天皇の末子に仁品王という人がいた。11代天皇の弟にあたる。保高見熱躬と武内山雄を両翼の臣とし、数々の臣下を引き連れてこの地に来た。土地を調べてみると、山や川が多く村里も定まっていない状態だった。 大雨が降り続くと洪水を起こし、民らはこの水難に悩まされていた。これを嘆いて臣下とともに考えて、九頭子を河川大臣に命じた。

九頭子(くずこ)は民のなかから健男を集め、水に馴れたものの中から特に優れていた日光(ひかる)を白水郎(あま 河川改修の労働者)の長として、川底の岩をのぞき砂をさらって流し、水路を広げた。

九頭子とひかるが計画をたてた場所を「せいのりさわ」として、山を切り開いた場所を山征地とした。

山征地とは山を伐りとった場所ということで、春三月下旬に始めて秋の末まで川底の石を砕きとり土砂を攫って流して川幅が狭い所は山野を伐り、水路を広げた。

ひかるの活躍で数年かかって、成就したが、その間にも水嵩が増え洪水を数度起こした。その度に作物に水害が発生した。

(中略)

この事業が成就したのちは川幅が広くなって水も滞りなく流れる事となり、野も田畑となり民は豊穣となった」

この仁科濫觴記には、この地域が湖であったという話は何処にもありません。

仁科宗一郎さんもそれを高く評価し、「(他の信府統記や安曇開基などとは違って)独りこの濫觴記だけが安筑の平の前身を湖水とは言っていない」と述べています。

実はこれは大きなことで、この地域が湖などではなかったと証明されるのはボーリング土地調査技術の発達した近代で、それまではまことしやかにこの地域は湖だった説が信じられてきたわけですから、この一点をとってみても仁科濫觴記にある真実感を垣間見ることができます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月20日

検索 泉小太郎の開発地域 3<泉小太郎伝説の実際(91)>

僕の感覚では、この山清路は、「田沢神明宮」「光城山」あるいは「川会神社」、はたまた大町からはあまりに遠過ぎることと、開発計画としては、得られる利益が薄すぎるという印象を受けます。

さらには、ここを切り開いて安曇野の水を流したとするのなら、この川の入り口である明科のあたりとの標高差を考えると高さにして30mから50mほども掘削したことになります。「広さを広げる」のではなく「深く掘る」んです。川の深さを30m掘り進めるなんていう行為は現在の技術をもってしても無計画です。しかも川を。あり得ません。こんな開発計画を立てたとしたら、即刻クビでしょう。

ですから「山清路」はウィキペディアの記載にもあったように

「犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所」からだとか「「山清寺」という名の寺にちなむともいう。」が正しくて仁科濫觴記にある「山征地」とは別の由来だと考えます。

山清路は確かに切り立った岸壁と貫かれる犀川が印象的な景勝地で、人々の「龍がつきやぶった」というロマンあふれる想像をかきたててはくれますが、泉小太郎こと「ひかるくん」が開発した「山征地」とは違うと思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

さらには、ここを切り開いて安曇野の水を流したとするのなら、この川の入り口である明科のあたりとの標高差を考えると高さにして30mから50mほども掘削したことになります。「広さを広げる」のではなく「深く掘る」んです。川の深さを30m掘り進めるなんていう行為は現在の技術をもってしても無計画です。しかも川を。あり得ません。こんな開発計画を立てたとしたら、即刻クビでしょう。

ですから「山清路」はウィキペディアの記載にもあったように

「犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所」からだとか「「山清寺」という名の寺にちなむともいう。」が正しくて仁科濫觴記にある「山征地」とは別の由来だと考えます。

山清路は確かに切り立った岸壁と貫かれる犀川が印象的な景勝地で、人々の「龍がつきやぶった」というロマンあふれる想像をかきたててはくれますが、泉小太郎こと「ひかるくん」が開発した「山征地」とは違うと思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月19日

検索 泉小太郎の開発地域 2<泉小太郎伝説の実際(90)>

山清路マップ

民話では泉小太郎が犀龍に乗り堤の縁を突き破ったされる山清路です。

犀川の要所で右岸と左岸の崖が接近しており、川の狭さという点では最も狭い場所と言っていいかと思います。

ウィキペディアも参照してみましょう。

山清路 ウィキペディアより

飛騨山脈(北アルプス)を水源とする犀川は、松本盆地を過ぎて長野盆地へと至る間、蛇行を繰り返しながら深い峡谷を成す。犀川は生坂村にて支流の金熊川(かなくまがわ)と麻績川(おみがわ)を合流させており、このあたり延長1キロメートルの区間が名勝・山清路とされている。

地名の由来は諸説あり、『角川日本地名大辞典』によれば、犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所からだとか、「山清寺」という名の寺にちなむともいう。また、『安曇の古代』の著者・仁科宗一郎は『仁科濫觴記』の記述から、古代に治水のための工事(=山征)が行われた場所、すなわち「山征地」から来たと推察している

うっすらとした過去の記憶では、このウィキペディアの記事が仁科濫觴記との最初の出会いだったと記憶しています。この記事を見て、仁科濫觴記を手に入れたことから新たな発見にあふれる旅につながりました。

ただあえて言うならこの記事は少し間違っていて、仁科宗一郎さんは「仁科濫觴記」にある「山征地」は、今ある山清路に比定されると述べているに過ぎません。

仁科宗一郎さん自体は、この山清路は「岸壁を壊すには古代の技術では厳しいほど硬いこと」「下流から岸壁を壊したなら当然発生する巨石等のガレキ等が見つからない」「そもそも、この上流域からは縄文時代からの生活遺跡が発見されているため、水位は今と縄文時代とそれほどかわらない」という論拠から、ここを切り開いて湖を水田にした説にはかなり懐疑的であります。

仁科宗一郎さんらしい納得感あふれる解説です。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

民話では泉小太郎が犀龍に乗り堤の縁を突き破ったされる山清路です。

犀川の要所で右岸と左岸の崖が接近しており、川の狭さという点では最も狭い場所と言っていいかと思います。

ウィキペディアも参照してみましょう。

山清路 ウィキペディアより

飛騨山脈(北アルプス)を水源とする犀川は、松本盆地を過ぎて長野盆地へと至る間、蛇行を繰り返しながら深い峡谷を成す。犀川は生坂村にて支流の金熊川(かなくまがわ)と麻績川(おみがわ)を合流させており、このあたり延長1キロメートルの区間が名勝・山清路とされている。

地名の由来は諸説あり、『角川日本地名大辞典』によれば、犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所からだとか、「山清寺」という名の寺にちなむともいう。また、『安曇の古代』の著者・仁科宗一郎は『仁科濫觴記』の記述から、古代に治水のための工事(=山征)が行われた場所、すなわち「山征地」から来たと推察している

うっすらとした過去の記憶では、このウィキペディアの記事が仁科濫觴記との最初の出会いだったと記憶しています。この記事を見て、仁科濫觴記を手に入れたことから新たな発見にあふれる旅につながりました。

ただあえて言うならこの記事は少し間違っていて、仁科宗一郎さんは「仁科濫觴記」にある「山征地」は、今ある山清路に比定されると述べているに過ぎません。

仁科宗一郎さん自体は、この山清路は「岸壁を壊すには古代の技術では厳しいほど硬いこと」「下流から岸壁を壊したなら当然発生する巨石等のガレキ等が見つからない」「そもそも、この上流域からは縄文時代からの生活遺跡が発見されているため、水位は今と縄文時代とそれほどかわらない」という論拠から、ここを切り開いて湖を水田にした説にはかなり懐疑的であります。

仁科宗一郎さんらしい納得感あふれる解説です。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月18日

検索 泉小太郎の開発地域 1<泉小太郎伝説の実際(89)>

「泉小太郎」こと「あまのひかる」は何処を開発したのか。実はこれが「泉小太郎伝説」をめぐる僕の探索のスタートでした。

「泉小太郎伝説」を知り、その物語が、僕が高校時代に感じた「この地域は湖だったのではないか」という思いとあまりにも内容が酷似していたため、興味を持ち調べ始めたのがきっかけだったと以前にも述べました。

また全く別の視点ですが農学部出身の私としては、この長野県の山間部に切り込んでいく水田や、川の水位のはるか高い場所まで開かれている水田に魅せられていました。

泉小太郎伝説を知る前に、この地の水田がどのように開発されていたのかを推測することがドライブ中の趣味ともなっていたのです。

その頃、特に特徴的だと思った場所が

① 仁科神明宮が鎮座する池田町付近の「農具川水系の高地にある不思議な水田」

② 田沢神明宮付近の「谷間に点在する不思議な水田」

でした。

この二つを知りながら「泉小太郎伝説」と出会い

①の「農具川水系の水田」は「仁科濫觴記」に描かれる「仁品王」が「九頭子」に命じた水田開発

②の「田沢神明宮付近の谷間に点在する水田」は「田沢神明宮縁起」に描かれる「安曇野開発の初め」として

二つとも「泉小太郎伝説」に深く関連する場所であったことがわかるのです。

これらが、泉小太郎こと「ひかるくん」の功績であったかどうかは不明なのですが、仁科濫觴記(にしならんしょうき)にある仁品王の開発計画の中で、河川大臣とされた「九龍子」や「諏訪眷属」あるいは「保高見熱躬」たちによって開発された場所であるのは間違い無いかと感じるのです。

農具川水系の開発は、「仁科神明宮」「川会神社」という形でその意思を今に伝達してきているとも言えますし、「田沢神明宮」はまさに、この地の開発の始めとして遺された意思と言っていいとも感じます。

この二つの開発はかなりの実感をともなって間違いないと「感じる」のですが、伝承の中で一つ納得いかない場所がひっかかっているのです。

それは、信府統記や数々の泉小太郎伝説に描かれる、泉小太郎と犀龍が切り開いたとする「山清路」です。

泉小太郎伝説の中で、一番のハイライトと言って良いでしょう。堤の壁を犀龍にまたがり突き破るシーンです。

その地が山清路とされ、江戸時代には景勝地として観光客が訪れました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

「泉小太郎伝説」を知り、その物語が、僕が高校時代に感じた「この地域は湖だったのではないか」という思いとあまりにも内容が酷似していたため、興味を持ち調べ始めたのがきっかけだったと以前にも述べました。

また全く別の視点ですが農学部出身の私としては、この長野県の山間部に切り込んでいく水田や、川の水位のはるか高い場所まで開かれている水田に魅せられていました。

泉小太郎伝説を知る前に、この地の水田がどのように開発されていたのかを推測することがドライブ中の趣味ともなっていたのです。

その頃、特に特徴的だと思った場所が

① 仁科神明宮が鎮座する池田町付近の「農具川水系の高地にある不思議な水田」

② 田沢神明宮付近の「谷間に点在する不思議な水田」

でした。

この二つを知りながら「泉小太郎伝説」と出会い

①の「農具川水系の水田」は「仁科濫觴記」に描かれる「仁品王」が「九頭子」に命じた水田開発

②の「田沢神明宮付近の谷間に点在する水田」は「田沢神明宮縁起」に描かれる「安曇野開発の初め」として

二つとも「泉小太郎伝説」に深く関連する場所であったことがわかるのです。

これらが、泉小太郎こと「ひかるくん」の功績であったかどうかは不明なのですが、仁科濫觴記(にしならんしょうき)にある仁品王の開発計画の中で、河川大臣とされた「九龍子」や「諏訪眷属」あるいは「保高見熱躬」たちによって開発された場所であるのは間違い無いかと感じるのです。

農具川水系の開発は、「仁科神明宮」「川会神社」という形でその意思を今に伝達してきているとも言えますし、「田沢神明宮」はまさに、この地の開発の始めとして遺された意思と言っていいとも感じます。

この二つの開発はかなりの実感をともなって間違いないと「感じる」のですが、伝承の中で一つ納得いかない場所がひっかかっているのです。

それは、信府統記や数々の泉小太郎伝説に描かれる、泉小太郎と犀龍が切り開いたとする「山清路」です。

泉小太郎伝説の中で、一番のハイライトと言って良いでしょう。堤の壁を犀龍にまたがり突き破るシーンです。

その地が山清路とされ、江戸時代には景勝地として観光客が訪れました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月16日

コラム2 泉小太郎と道祖神 三九郎<泉小太郎伝説の実際(88)>

道祖神とは ウィキペディアより

道祖神は、厄災の侵入防止や子孫繁栄等を祈願するために村の守り神として主に道の辻に祀られている民間信仰の石仏であると考えられており、自然石・五輪塔もしくは石碑・石像等の形状である。中国では紀元前から祀られていた道の神「道祖」と、日本古来の邪悪をさえぎる「みちの神」が融合したものといわれる

道祖神は安曇野各地に多数点在しており、田園風景とあいまって安曇野観光のアイコンとなっています。

なぜ、こんなに安曇野には道祖神があるのでしょうか。

田沢神明宮の縁起には「道祖神は猿田彦大神なり 犀の神とも申す」という一文があります。すくなくとも江戸時代には道祖神信仰と「犀の神」信仰が習合されていた一つの証拠となります。

道祖神は「塞(さい)の神」と呼ばれていました。

それがこの地にもともとあった「犀(さい)の神」である泉小太郎もしくは犀龍信仰と習合されてひとつの信仰と発展していったのではないかとおもうのです。

ひょっとすると戦国時代以降 武田軍に攻め滅ぼされたあと 田沢神明宮の「犀信仰」が形を変えて「道祖神」というかたちで「サイ信仰」が継承されたのではないかと推察します。

もともとこの地域にはなんらかの大きな信仰形態が存在しており、武田軍がこの地域を壊滅させたあとも民間信仰だけは形をかえたり名前をかえたりして伝承されたのではないかと推察するのです。

「道祖神」といえば「三九郎」があります。

正月飾りやダルマ、書初めなどを焼いて無病息災を願う伝統行事で 全国的にも似たような行事がありますが、「三九郎」と呼ぶのは、長野県の中信地方だけのようです。 県内の他の地域では「どんど焼き」などと呼ばれておりもともとは「道祖神の祭り」と言われています。

そうなると三九郎も「犀信仰」とかかわりがあるのかもしれません。

祭の季節はドントやきの正月の松飾りを焼く時期に集約されていますが、江戸時代以前の状況はわからないのがこの三九郎でもあります。

ここで僕は田沢神明宮縁起の中に描かれる、犀川のほとりにかがり火を灯す祭りを思い浮かべました。

もともと三九郎とは川の補修のために、雑木を取り除き燃やした川の整備のための祭りがもともとあり、それが他の地域で行われていた正月飾りを燃やす「どんど焼き」などと習合されて「三九郎」という形でこの地域に広まったしれないと邪推するのです。

今でも消防の関係から、川原で三九郎をすることがありますが、あれの発生も泉小太郎の命じた「年に一度犀川のほとりにたいまつを灯す」という川を整備する祭りから発生したかもしれないと思い浮かべながら見ると、犀川の祭りの面影を思い浮かべ楽しむこともできます。

謎とされている三九郎の名前も

「犀川労 さいかわろう」みたいなところから変名したかもしれません。(笑)

道祖神も 三九郎も実は江戸以前の歴史がわからないのが実情で(なぜなら武田軍に壊滅させられていますから)起源も発祥も不明です。この2つはこの地域を特徴づける他の地域とは異なる祭りであり、おそらくは 江戸以前(戦国以前)の古代の信仰が、形や伝承を変え今に残されたものでないかと思うのです。

また道祖神を夫婦像としているのが安曇野の道祖神の特徴ですが、ひょっとするとあれは白竜王(九頭子)と犀龍(泉小太郎の母)の姿ではないかとも想像を膨らすこともできます。

仁科濫觴記には あまのひかる(泉小太郎)の母親が仁品王のもとにつかえ

開発地(九頭子とひかるがいる場所)に何度も通うシーンがあり

九頭子と小太郎の母親(未亡人?)の恋物語を連想させてもくれます。

そう思うと道祖神の2人は九頭竜と犀龍の二人に見えてくるから不思議なものです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

道祖神は、厄災の侵入防止や子孫繁栄等を祈願するために村の守り神として主に道の辻に祀られている民間信仰の石仏であると考えられており、自然石・五輪塔もしくは石碑・石像等の形状である。中国では紀元前から祀られていた道の神「道祖」と、日本古来の邪悪をさえぎる「みちの神」が融合したものといわれる

道祖神は安曇野各地に多数点在しており、田園風景とあいまって安曇野観光のアイコンとなっています。

なぜ、こんなに安曇野には道祖神があるのでしょうか。

田沢神明宮の縁起には「道祖神は猿田彦大神なり 犀の神とも申す」という一文があります。すくなくとも江戸時代には道祖神信仰と「犀の神」信仰が習合されていた一つの証拠となります。

道祖神は「塞(さい)の神」と呼ばれていました。

それがこの地にもともとあった「犀(さい)の神」である泉小太郎もしくは犀龍信仰と習合されてひとつの信仰と発展していったのではないかとおもうのです。

ひょっとすると戦国時代以降 武田軍に攻め滅ぼされたあと 田沢神明宮の「犀信仰」が形を変えて「道祖神」というかたちで「サイ信仰」が継承されたのではないかと推察します。

もともとこの地域にはなんらかの大きな信仰形態が存在しており、武田軍がこの地域を壊滅させたあとも民間信仰だけは形をかえたり名前をかえたりして伝承されたのではないかと推察するのです。

「道祖神」といえば「三九郎」があります。

正月飾りやダルマ、書初めなどを焼いて無病息災を願う伝統行事で 全国的にも似たような行事がありますが、「三九郎」と呼ぶのは、長野県の中信地方だけのようです。 県内の他の地域では「どんど焼き」などと呼ばれておりもともとは「道祖神の祭り」と言われています。

そうなると三九郎も「犀信仰」とかかわりがあるのかもしれません。

祭の季節はドントやきの正月の松飾りを焼く時期に集約されていますが、江戸時代以前の状況はわからないのがこの三九郎でもあります。

ここで僕は田沢神明宮縁起の中に描かれる、犀川のほとりにかがり火を灯す祭りを思い浮かべました。

もともと三九郎とは川の補修のために、雑木を取り除き燃やした川の整備のための祭りがもともとあり、それが他の地域で行われていた正月飾りを燃やす「どんど焼き」などと習合されて「三九郎」という形でこの地域に広まったしれないと邪推するのです。

今でも消防の関係から、川原で三九郎をすることがありますが、あれの発生も泉小太郎の命じた「年に一度犀川のほとりにたいまつを灯す」という川を整備する祭りから発生したかもしれないと思い浮かべながら見ると、犀川の祭りの面影を思い浮かべ楽しむこともできます。

謎とされている三九郎の名前も

「犀川労 さいかわろう」みたいなところから変名したかもしれません。(笑)

道祖神も 三九郎も実は江戸以前の歴史がわからないのが実情で(なぜなら武田軍に壊滅させられていますから)起源も発祥も不明です。この2つはこの地域を特徴づける他の地域とは異なる祭りであり、おそらくは 江戸以前(戦国以前)の古代の信仰が、形や伝承を変え今に残されたものでないかと思うのです。

また道祖神を夫婦像としているのが安曇野の道祖神の特徴ですが、ひょっとするとあれは白竜王(九頭子)と犀龍(泉小太郎の母)の姿ではないかとも想像を膨らすこともできます。

仁科濫觴記には あまのひかる(泉小太郎)の母親が仁品王のもとにつかえ

開発地(九頭子とひかるがいる場所)に何度も通うシーンがあり

九頭子と小太郎の母親(未亡人?)の恋物語を連想させてもくれます。

そう思うと道祖神の2人は九頭竜と犀龍の二人に見えてくるから不思議なものです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月15日

検索 銅戈(どうか)7<泉小太郎伝説の実際(87)>

海ノ口の銅戈の発見当初の状況をより詳しく調べるために、大町市の図書館に向かいました。

この地方の様々な図書館を巡ってきましたが大町市の歴史に関する蔵書は素晴らしく、

2階の閲覧室にこもって1ヶ月でも読みあさっていたいと思えるほどの本が並んでいました。この地区の歴史研究が盛んに行われている証拠です。

市立大町図書館

ただ調べていた海ノ口神社の銅戈の発見に関しては、疑問符のつく内容がたくさんありました。

すこし説明します。

昭和初期、大町の学校の校長であった一志茂樹氏(いっし しげき、 1893年11月12日 - 1985年2月27日)はある時、海ノ口上神社の神宝の中に「銅戈」を発見します。

この発見は当時、銅戈発見最北の地として、弥生時代の文化を知る上での大きな材料となるものでした。

しかし発掘されたものではなかったためどこからの出土かわからず、その当時のはやりの説としてその出土地は姫川流域であるとされました。この主張は主に大場磐雄氏(おおば いわお、1899年9月3日 - 1975年6月7日)によってなされました。

この姫川からの進入説は大場氏が主張する、武南方(諏訪神)の日本海側からの流入や、安曇族の日本海側からの流入といった今でもある「流行」によるものですが、元を辿れば戦前の皇国史観により、より古い部族のほうが高貴であるという歪んだ歴史観により、日本海側の部族の流入のほうが歴史は古く、その時代からこの地は栄えていたとすることを地方がのぞんだ背景があります。

一志茂樹氏は、海ノ口神社の社家が幕末時に糸魚川根知の宮の神主をしていたことがあることから日本海側から持ち込まれたという説を唱えており傍証として「銅戈は発見時に根知の神社の古文書に包んであった」(大町史)ことをあげていますが、伝承中に管理者が神宝保存のために包む行為は普通にあり得ますので、発見場所を糸魚川周辺とするのにはかなり無理があると思います。

現在では弥生時代の遺跡が姫川沿いからまったく出土しないことなどから、南からの流入や千曲川方面からの流入説のほうが一般的になっています。

この後、大町市博物館にも行きました。

大町市博物館 資料館文化財センター

所蔵品として海ノ口神社の銅戈がある場所です。

大変、親切に対応してくれましたが「銅戈をみることができませんか」と尋ねたところ、すぐには見せられないところにしまってあるということ(事前の申し込み等が必要)で見ることが出来ませんでした。

また「銅戈を包んでいた古文書があったはずですが」と尋ねたところ

「そういうものは数十年前の時点で既に見当たらなかった」ということで

史料保存ができていないためか、もともとそんな古文書がなかったのか、どちらにしろ銅戈が海ノ口神社に伝わった経緯はわからないままでした。

包まれていたという古文書が残存すれば、もっと具体的な内容がわかったかと思いますが、現在は確認できません。

発見当初は磨かれたように黒光りしていて腐食もほとんどなかったということですが、今(?)の画像をみると緑のサビに覆われた状態になってしまっています。

ちなみに現在?海ノ口神社の銅戈の画像はこんな感じです。

保存状態が悪かったのではなかろうかと思います。発見当時、大場磐雄(おおばいわお)氏は拓本を取るなど、今としては問題のある行為を当時おこなってしまっていたりもしています。近年の研究でめずらしい鹿の紋などもみつかっているらしいですが、博物館に誰の目にも触れられず置かれている状態は非常に残念で少なくとも展示するか一刻も早く海ノ口神社に戻し神宝として信仰の対象として戻してあげたいと僕は思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

この地方の様々な図書館を巡ってきましたが大町市の歴史に関する蔵書は素晴らしく、

2階の閲覧室にこもって1ヶ月でも読みあさっていたいと思えるほどの本が並んでいました。この地区の歴史研究が盛んに行われている証拠です。

市立大町図書館

ただ調べていた海ノ口神社の銅戈の発見に関しては、疑問符のつく内容がたくさんありました。

すこし説明します。

昭和初期、大町の学校の校長であった一志茂樹氏(いっし しげき、 1893年11月12日 - 1985年2月27日)はある時、海ノ口上神社の神宝の中に「銅戈」を発見します。

この発見は当時、銅戈発見最北の地として、弥生時代の文化を知る上での大きな材料となるものでした。

しかし発掘されたものではなかったためどこからの出土かわからず、その当時のはやりの説としてその出土地は姫川流域であるとされました。この主張は主に大場磐雄氏(おおば いわお、1899年9月3日 - 1975年6月7日)によってなされました。

この姫川からの進入説は大場氏が主張する、武南方(諏訪神)の日本海側からの流入や、安曇族の日本海側からの流入といった今でもある「流行」によるものですが、元を辿れば戦前の皇国史観により、より古い部族のほうが高貴であるという歪んだ歴史観により、日本海側の部族の流入のほうが歴史は古く、その時代からこの地は栄えていたとすることを地方がのぞんだ背景があります。

一志茂樹氏は、海ノ口神社の社家が幕末時に糸魚川根知の宮の神主をしていたことがあることから日本海側から持ち込まれたという説を唱えており傍証として「銅戈は発見時に根知の神社の古文書に包んであった」(大町史)ことをあげていますが、伝承中に管理者が神宝保存のために包む行為は普通にあり得ますので、発見場所を糸魚川周辺とするのにはかなり無理があると思います。

現在では弥生時代の遺跡が姫川沿いからまったく出土しないことなどから、南からの流入や千曲川方面からの流入説のほうが一般的になっています。

この後、大町市博物館にも行きました。

大町市博物館 資料館文化財センター

所蔵品として海ノ口神社の銅戈がある場所です。

大変、親切に対応してくれましたが「銅戈をみることができませんか」と尋ねたところ、すぐには見せられないところにしまってあるということ(事前の申し込み等が必要)で見ることが出来ませんでした。

また「銅戈を包んでいた古文書があったはずですが」と尋ねたところ

「そういうものは数十年前の時点で既に見当たらなかった」ということで

史料保存ができていないためか、もともとそんな古文書がなかったのか、どちらにしろ銅戈が海ノ口神社に伝わった経緯はわからないままでした。

包まれていたという古文書が残存すれば、もっと具体的な内容がわかったかと思いますが、現在は確認できません。

発見当初は磨かれたように黒光りしていて腐食もほとんどなかったということですが、今(?)の画像をみると緑のサビに覆われた状態になってしまっています。

ちなみに現在?海ノ口神社の銅戈の画像はこんな感じです。

保存状態が悪かったのではなかろうかと思います。発見当時、大場磐雄(おおばいわお)氏は拓本を取るなど、今としては問題のある行為を当時おこなってしまっていたりもしています。近年の研究でめずらしい鹿の紋などもみつかっているらしいですが、博物館に誰の目にも触れられず置かれている状態は非常に残念で少なくとも展示するか一刻も早く海ノ口神社に戻し神宝として信仰の対象として戻してあげたいと僕は思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月14日

検索 銅戈(どうか)6<泉小太郎伝説の実際(86)>

弥生時代から古墳時代の転換期は、銅戈(銅矛を)主軸とした青銅器をつかった出雲国的風習(弥生時代の風習)が銅鏡、鉄剣、前方後円墳を主体とした皇族風習(古墳時代の風習)に入れ替わった時代ではなかったかと思うのです。

ただし、これについては今回の探索とは別の話ですので、省略します。またいつか述べるかもしれません。

とにかく田沢神明宮の銅戈は武田軍の進軍をさけ、初めは「仏崎」「坂木」と「穴」という隠し場所のある地域を経由して最終的にははるか北部に位置する「海ノ口」まで運ばれて神宝として守られたのかもしれません。

海ノ口の銅戈は発見当時は「磨かれたように綺麗だった」といいます。

大町史によれば

「色は全体に青黒く、わずかに光沢がある。全体に腐食もほとんどなく、欠損部分も見られず、保存状態はきわめて良好である。土中することなくそのまま伝世されたことは考えられないにしても、早い時期に出土し伝世したことがうかがわれる。」とある

この銅戈をめぐる説では、どこかで発掘後、磨かれて海ノ口に運ばれて神宝にされたというものが多いのですが、僕は「埋められなかった銅戈」ではないかと思うのです。

実際に、田沢神明宮では「犀の広鉾」として武田軍の侵攻までの16世紀までは銅戈が埋められず祀られていたという縁起もあることから埋められることなく、祭祀の対象とされていた青銅器はあり得るのです。

この海ノ口諏訪神社の銅戈が、田沢神明宮から逃げのびた「犀の角」なのか、あるいは弥生時代の祭祀の形跡をずっと白馬のふもとの木崎湖のほとりで伝承されてきた特異的な例なのか、どちらなのかはわからないものの、「弥生時代」に直接触れることのできる(いちども埋没されていない歴史)「神宝」であると私は思うのです。

本当の出土地がわからないため、考古学会としては中途半端な扱いになっていますが、ひょっとしたら「埋められたことのない弥生の儀式を伝承したもの」としての価値のほうがはるかに大きいかもしれません。そのフィクション(説)の上に立って捉え直し、銅戈が多量に発見された中野の柳沢遺跡の銅戈とコラボすることによって十分に観光資源になるのではと思っています。

現時点ではこの海ノ口の銅戈は

①どこかで出土した銅戈を祀ったものが神宝として伝承した

②もともと祭器として使った銅戈が埋められることなくこの海ノ口神社に神宝として伝承した

③田沢神明宮に祀られていた「犀の広鉾」が武田軍の進軍を避け遷移するなかで海ノ口までたどり着いた

などの可能性があり得ます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月30日

検索 銅戈(どうか)5<泉小太郎伝説の実際(85)>

田沢神明宮の縁起には「犀の広鉾を突いて魔を払う」という儀式の描写があり

その儀式は、湖水周辺開発に際して氾濫した際に行われた儀式でした。

そこからこの氾濫地域の開発が始まるのですが

開拓の初めに祭祀としてこの「銅戈」をつかったのではないかと考えます。

そして、その開拓が済んだのちに祀った「銅戈」が田沢神明宮に残されて

のち円満寺に納められその地の神宝とされた「犀の広鉾」ではなかったかと思うのです。

こうして考えると「銅戈」はその一つの地区を開拓する際に祭祀として使い

その地の治世権を示すためか、その後、神社のような形に祀られたのではないかと

今回の発見で考えるにいたりました。

その古代の治世風習が特異的に残ったのが「田沢地区」あるいは木崎湖の「海ノ口地区」と言っていいのかもしれません。

古代にはそのような儀式、治世携帯があり、出雲時代(出雲時代という時代があったと言っていいのではないかとも考えています)

に大国の主の命をして「八千戈の神」とされる由縁もこのような治世携帯があったのではないかとも考えます。

しかしのちに青銅器は、古墳時代初期もしくは弥生時代末期にはすべて埋められてしまいます。

この埋められるることになる要因は不明ですが、確実に時代の変化がこの埋められた年代に起きたのではないかと

思います。

あるいは埋められなかった青銅器は、例えば奈良の大仏などの用途に溶かされて使われてしまったかもしれませんが

先ほども言いましたがその風習が特異的に残ったのが「田沢」であり「海ノ口」であった可能性があります。

なぜなら田沢神明宮縁起には、乱世の時代に略奪にあうまではこの地に「犀の広鉾」が祀られていたという

表記がありますので祭器として「犀の広鉾」という存在があったことは間違いないと思います。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

その儀式は、湖水周辺開発に際して氾濫した際に行われた儀式でした。

そこからこの氾濫地域の開発が始まるのですが

開拓の初めに祭祀としてこの「銅戈」をつかったのではないかと考えます。

そして、その開拓が済んだのちに祀った「銅戈」が田沢神明宮に残されて

のち円満寺に納められその地の神宝とされた「犀の広鉾」ではなかったかと思うのです。

こうして考えると「銅戈」はその一つの地区を開拓する際に祭祀として使い

その地の治世権を示すためか、その後、神社のような形に祀られたのではないかと

今回の発見で考えるにいたりました。

その古代の治世風習が特異的に残ったのが「田沢地区」あるいは木崎湖の「海ノ口地区」と言っていいのかもしれません。

古代にはそのような儀式、治世携帯があり、出雲時代(出雲時代という時代があったと言っていいのではないかとも考えています)

に大国の主の命をして「八千戈の神」とされる由縁もこのような治世携帯があったのではないかとも考えます。

しかしのちに青銅器は、古墳時代初期もしくは弥生時代末期にはすべて埋められてしまいます。

この埋められるることになる要因は不明ですが、確実に時代の変化がこの埋められた年代に起きたのではないかと

思います。

あるいは埋められなかった青銅器は、例えば奈良の大仏などの用途に溶かされて使われてしまったかもしれませんが

先ほども言いましたがその風習が特異的に残ったのが「田沢」であり「海ノ口」であった可能性があります。

なぜなら田沢神明宮縁起には、乱世の時代に略奪にあうまではこの地に「犀の広鉾」が祀られていたという

表記がありますので祭器として「犀の広鉾」という存在があったことは間違いないと思います。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月25日

検索 銅戈(どうか)4<泉小太郎伝説の実際(84)>

青銅の「金色に輝き重量感がある硬い金属」は古代においてどんな感じで目にうつったことでしょう。

僕だったら欲しいと思ったに違いありません。

そう思い息子と夏休みの実験で青銅器をつくってみることにしました。

結果は大失敗でした。

ネットで探り、近代的な知識をもってしても、融解温度1000℃の達成は困難で、スズと銅の合金である青銅の塊をつくるのがやっとでした。

このように古代に、この地方では絶対作れない美しいものを持ち込んできたら、ひょっとすると村一つくらいは買えたのでは?と思ったり、その神々しさに信仰が芽生えてもおかしくないと思うのです。実際、この銅戈が作れなくて石戈というレプリカを作り信仰した形跡も発見されています。

弥生時代、まだこの地方では土器をつくるのがやっとの世界です。

青銅器は僕らがおもうよりよっぽど美しく、魅力に感じる金属なのだと中野市博物館に銅戈の研究に行って知りました。

さてこの銅戈(どうか)、銅矛(どうほこ)を調べる中で、出雲大社で有名な大国主に突き当たりました。

ウィキペディアより

大国主神(おおくにぬしのかみ)は、日本神話に登場する神。

国津神の代表的な神で、国津神の主宰神とされる。出雲大社・大神神社の祭神

『古事記』上巻、及び『日本書紀』神代紀(下)に拠れば、スクナビコナらと共に「大国主神が行った国作りとは、人々に農業や医術を教え、生活や社会を作ること」であったとされる。荒ぶる八十神を平定して日本の国土経営の礎を築いた。

つまり、この国を拓き、農業を伝播し、この日本の礎をつくった神です。

そして、日本の神の辞典として知られる「諸祭神名辞典」には大国主のことを別名で、「八千戈の神」(やちほこのかみ)ともいうとあります。つまり大国主はたくさんの「銅戈」をもった神というのです。(ただし「戈」と書き「ほこ」と読みます)

国を拓き、農業を伝播した神は銅戈を沢山持っていたというのです。

「八千戈の神」という表現は、通常の説では、多く武器(つまり軍隊)をもった出雲軍の存在を示唆したものであるという説明がされているのですが 「戈」は、日本では武器使用の実態がないはずで(輸入当時から祭祀用としての制作)で、「八千戈」(やちほこ)の神とはたくさんの領土をもった神という意味なのではないかと考えることもできるのではないかと思います。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

僕だったら欲しいと思ったに違いありません。

そう思い息子と夏休みの実験で青銅器をつくってみることにしました。

結果は大失敗でした。

ネットで探り、近代的な知識をもってしても、融解温度1000℃の達成は困難で、スズと銅の合金である青銅の塊をつくるのがやっとでした。

このように古代に、この地方では絶対作れない美しいものを持ち込んできたら、ひょっとすると村一つくらいは買えたのでは?と思ったり、その神々しさに信仰が芽生えてもおかしくないと思うのです。実際、この銅戈が作れなくて石戈というレプリカを作り信仰した形跡も発見されています。

弥生時代、まだこの地方では土器をつくるのがやっとの世界です。

青銅器は僕らがおもうよりよっぽど美しく、魅力に感じる金属なのだと中野市博物館に銅戈の研究に行って知りました。

さてこの銅戈(どうか)、銅矛(どうほこ)を調べる中で、出雲大社で有名な大国主に突き当たりました。

ウィキペディアより

大国主神(おおくにぬしのかみ)は、日本神話に登場する神。

国津神の代表的な神で、国津神の主宰神とされる。出雲大社・大神神社の祭神

『古事記』上巻、及び『日本書紀』神代紀(下)に拠れば、スクナビコナらと共に「大国主神が行った国作りとは、人々に農業や医術を教え、生活や社会を作ること」であったとされる。荒ぶる八十神を平定して日本の国土経営の礎を築いた。

つまり、この国を拓き、農業を伝播し、この日本の礎をつくった神です。

そして、日本の神の辞典として知られる「諸祭神名辞典」には大国主のことを別名で、「八千戈の神」(やちほこのかみ)ともいうとあります。つまり大国主はたくさんの「銅戈」をもった神というのです。(ただし「戈」と書き「ほこ」と読みます)

国を拓き、農業を伝播した神は銅戈を沢山持っていたというのです。

「八千戈の神」という表現は、通常の説では、多く武器(つまり軍隊)をもった出雲軍の存在を示唆したものであるという説明がされているのですが 「戈」は、日本では武器使用の実態がないはずで(輸入当時から祭祀用としての制作)で、「八千戈」(やちほこ)の神とはたくさんの領土をもった神という意味なのではないかと考えることもできるのではないかと思います。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月24日

検索 銅戈(どうか)3<泉小太郎伝説の実際(83)>

銅戈のことを調べると同じ長野県の中野市の柳沢遺跡で大量の銅戈が発掘されたという記事を知り、早速中野市博物館に行きました。

小高い丘の頂上の見晴らしの良い場所にある博物館です。

そこには実際発掘された銅戈や銅鐸のほか、レプリカとして作られた新品の銅戈がありました。そのレプリカは金色に輝いていました。

青銅器というと緑っぽいものか茶色っぽいものをイメージしますが、実際は輝くほどの金色です。人間が初めて製造して流通させた金属は、この金色に輝く青銅器でした。この金色に輝く青銅器を見るだけでも中野市立博物館に赴く価値があります。僕の古代に関する価値観を大きく変えてくれました。

古代の勾玉(まがたま)などを宝物としていたころに、この「金色に輝き重量感がある硬い金属」はどんな感じで目にうつったことでしょう。

僕だったら欲しいと思ったに違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

小高い丘の頂上の見晴らしの良い場所にある博物館です。

そこには実際発掘された銅戈や銅鐸のほか、レプリカとして作られた新品の銅戈がありました。そのレプリカは金色に輝いていました。

青銅器というと緑っぽいものか茶色っぽいものをイメージしますが、実際は輝くほどの金色です。人間が初めて製造して流通させた金属は、この金色に輝く青銅器でした。この金色に輝く青銅器を見るだけでも中野市立博物館に赴く価値があります。僕の古代に関する価値観を大きく変えてくれました。

古代の勾玉(まがたま)などを宝物としていたころに、この「金色に輝き重量感がある硬い金属」はどんな感じで目にうつったことでしょう。

僕だったら欲しいと思ったに違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月23日

検索 銅戈(どうか)2<泉小太郎伝説の実際(82)>

もともとは中国大陸で武器として使われていて、日本に入る頃には、すでに祭祀用の用途しかなかったと思われます。

最初、石であったと思っていた犀の角でしたが、「犀の広鉾(ひろほこ)」という田沢神明宮の表記と、「犀信仰」と「青銅器」の関連を知るにあたり、犀の角は 青銅器の矛(ほこ)だとおもっていました。

しかし、海ノ口上諏訪神社(うみのくちかみすわじんじゃ)を発見し、「銅戈」を知ってからは、より「犀の角」に近いのは「銅矛」よりこの「銅戈」(どうか)ではないかと思うのです。

日本としては、武器として実用された経緯はありませんし、おそらく中世において「戈」(か)という道具を知っている人はこの地方にはいなかったと思われますので、「ほこ」とされても仕方がありません。実際、この「戈」と、「矛」は同一視される傾向があります。

銅矛の例 (東京国立博物館より)

銅戈の例(中野市柳沢遺跡出土)

銅戈(どうか)のほうが、「犀の角」にみえませんか

先に尖った形状と、多少斜めになる角度。

一度知ってしまうと「犀の角」にしか見えなくなってきます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら<

2022年04月22日

検索 銅戈(どうか)1<泉小太郎伝説の実際(81)>

銅戈とは

銅戈は青銅で作られた戈である。 元来は戦車などでの戦闘で適した形状として発達した武器であるが、日本や朝鮮半島では刃部のみが大型化した形態として発掘される。日本における銅戈はその形状や使用痕が殆んどないことから、戦闘用ではなく祭礼用であろうと推測される。 ウィキペディアより

これが銅戈です

僕はこれが犀の角だったのではないかと考えるのです。

いろいろ考察しはじめるまえに

犀の角に関してのいままでの経緯を述べます。

穂高神社で泉小太郎像をみて

「犀」という言葉を不思議に感じていました。

「犀」とは古代の土木器具ではなかったかと推察しそれに相当するような巨石を探しました。

その中で田沢神明宮の岩舟をみつけ、その舳先が削られていることから

「犀」のへさき つまり「犀の角」がどこかに盗まれたのではないかと

岩舟にある伝承を追いかけました。

しかしその検索のなかで「犀の角」がこの岩舟とは違うと思い当たり

田沢神明宮に残る縁起を読み解くと

「泉小太郎は犀の広矛をもって鱗魔を討ちたまい」とあり

犀の広矛が道具であったこと、手に持てる程度のものだったことが書かれていました。

そして広矛を調べたところ

青銅器の広矛が検索され「犀の広矛」とは青銅器であると考えて青銅器を探しました。

田沢神明宮縁起では

「犀の矛を鎮めて神明の御社の前面に犀の神を勧請した」とあり

天文時代の乱世に武田軍に攻められるまでこの地に祀られていたと書かれています。

その後、この犀の矛は行方不明になるのですが、仏崎観音寺を発見して、信府統記の「仏崎の岩穴に隠れる」などの伝承が御神体遷移の伝承化したものかもしれないと推測し「信府統記」の関係地を探りました。

その検索の中で発見したのがこの銅戈です。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

銅戈は青銅で作られた戈である。 元来は戦車などでの戦闘で適した形状として発達した武器であるが、日本や朝鮮半島では刃部のみが大型化した形態として発掘される。日本における銅戈はその形状や使用痕が殆んどないことから、戦闘用ではなく祭礼用であろうと推測される。 ウィキペディアより

これが銅戈です

僕はこれが犀の角だったのではないかと考えるのです。

いろいろ考察しはじめるまえに

犀の角に関してのいままでの経緯を述べます。

穂高神社で泉小太郎像をみて

「犀」という言葉を不思議に感じていました。

「犀」とは古代の土木器具ではなかったかと推察しそれに相当するような巨石を探しました。

その中で田沢神明宮の岩舟をみつけ、その舳先が削られていることから

「犀」のへさき つまり「犀の角」がどこかに盗まれたのではないかと

岩舟にある伝承を追いかけました。

しかしその検索のなかで「犀の角」がこの岩舟とは違うと思い当たり

田沢神明宮に残る縁起を読み解くと

「泉小太郎は犀の広矛をもって鱗魔を討ちたまい」とあり

犀の広矛が道具であったこと、手に持てる程度のものだったことが書かれていました。

そして広矛を調べたところ

青銅器の広矛が検索され「犀の広矛」とは青銅器であると考えて青銅器を探しました。

田沢神明宮縁起では

「犀の矛を鎮めて神明の御社の前面に犀の神を勧請した」とあり

天文時代の乱世に武田軍に攻められるまでこの地に祀られていたと書かれています。

その後、この犀の矛は行方不明になるのですが、仏崎観音寺を発見して、信府統記の「仏崎の岩穴に隠れる」などの伝承が御神体遷移の伝承化したものかもしれないと推測し「信府統記」の関係地を探りました。

その検索の中で発見したのがこの銅戈です。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月21日

検索 海ノ口神社<泉小太郎伝説の実際(80)>

木崎湖の西岸を車で一周しようと回っていると、湖の北端にあたるところに神社があるのを発見しました。

海ノ口上諏訪神社とあります。

海ノ口神社

石が、無秩序に並べられた石畳?が原初的な雰囲気を醸し出しています。人里離れた場所にあるにもかかわらず威風堂々とした雰囲気もあります。

お参りをして帰ろうとしたところ、脇に衝撃的な看板があるのを発見します。

この看板を読むと

銅戈(どうか)という青銅器がこの神社で発見されたというのです。

「銅戈?」(どうか?)

さらに看板にはこんな記述もあります。

「当地で製作されたものではなく、いずこかの地で作られたものが、いつしかこの地に伝来し、この神社の神宝として伝えられるようになったと考えられます」

この看板の意味としては制作地はこの地ではなく別の場所であるという意味だけだったと今では思います。

しかし、この看板を一番最初に読んだ時、僕は「これこそが犀の角」で「武田軍の侵攻によるご神体の遷移によってこの地に運ばれてきた」ことと一致すると勘違いしました。

これが勘違いかどうかはこの後検証していきますが

この発見により銅戈についての検索が始まります。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

海ノ口上諏訪神社とあります。

海ノ口神社

石が、無秩序に並べられた石畳?が原初的な雰囲気を醸し出しています。人里離れた場所にあるにもかかわらず威風堂々とした雰囲気もあります。

お参りをして帰ろうとしたところ、脇に衝撃的な看板があるのを発見します。

この看板を読むと

銅戈(どうか)という青銅器がこの神社で発見されたというのです。

「銅戈?」(どうか?)

さらに看板にはこんな記述もあります。

「当地で製作されたものではなく、いずこかの地で作られたものが、いつしかこの地に伝来し、この神社の神宝として伝えられるようになったと考えられます」

この看板の意味としては制作地はこの地ではなく別の場所であるという意味だけだったと今では思います。

しかし、この看板を一番最初に読んだ時、僕は「これこそが犀の角」で「武田軍の侵攻によるご神体の遷移によってこの地に運ばれてきた」ことと一致すると勘違いしました。

これが勘違いかどうかはこの後検証していきますが

この発見により銅戈についての検索が始まります。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月20日

検索 仁科神社<泉小太郎伝説の実際(79)>

農具川をたどり木崎湖につき そのほとりで仁科神社を見つけました。

この仁科神社は森城とよばれ仁科氏の居城後に建っており

由来の説明がありました。

この森城の名の由来などは「仁科濫觴記」でも触れられており

さらにはこの一帯以北の白馬の開発物語も仁科濫觴記に触れられており

初めて来る場所でしたが親近感が湧きました。

農具川が仁品王の開発の主体だったのではないかと述べましたが

農具川を辿った先が仁科濫觴記にも描かれる白馬の地であったことで

よりその実感を増しました。

ただ看板を読んでみるとここにも武田の勢力が伸びており

看板には、この地が「仁科盛信」によっておさめられたとあります。

仁科盛信とは

海野氏(うんのし)として、武田信玄の次男の信親(のぶちか)が竜宝(りゅうほう)と名乗って「家に入った」のと同じように

武田の五男が「仁科盛信(にしなもりのぶ)」と名乗りこの地を治めた(乗っ取った?)のです。

歴史を知っているものとしては「この地を滅ぼした側の人」への違和感を感じずにはいられません。

長野県の中で、武田が持ち上げられて語られる場面によく出くわしますが

なんだかいつも違和感を感じます。

(この地を壊滅させた軍です)

ちなみに長野県独特の県歌の「信濃の国」にうたわれる仁科五郎とは、この武田五男です。

「この地を壊滅させた一族なのに、県歌で歌われるのか」これもこの後、武田家が徳川にフューチャーされ、明治には貴族入りしてしまったことによるものだと思われます。

ここが、武田軍が築いた城だとすれば、この地にひょっとしたら犀の角が持ち込まれて祀られているかもしれないと探しましたが、それらしいものを見つけることができませんでした。

ただ、このあたりには鬼穴古墳や下畑遺跡があるということでしたから、なにかしら泉小太郎の足跡があるかもしれないと思い、あたりを散策し、車で木崎湖を一周してみることにしました。そこで運命の発見をするのです。

次の発見こそが、この「泉小太郎伝説をしらべまくる」にとっての最大の発見の糸口となってきます。

いよいよこの発見に辿り着きました。

このあと是非ともお楽しみください。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

この仁科神社は森城とよばれ仁科氏の居城後に建っており

由来の説明がありました。

この森城の名の由来などは「仁科濫觴記」でも触れられており

さらにはこの一帯以北の白馬の開発物語も仁科濫觴記に触れられており

初めて来る場所でしたが親近感が湧きました。

農具川が仁品王の開発の主体だったのではないかと述べましたが

農具川を辿った先が仁科濫觴記にも描かれる白馬の地であったことで

よりその実感を増しました。

ただ看板を読んでみるとここにも武田の勢力が伸びており

看板には、この地が「仁科盛信」によっておさめられたとあります。

仁科盛信とは

海野氏(うんのし)として、武田信玄の次男の信親(のぶちか)が竜宝(りゅうほう)と名乗って「家に入った」のと同じように

武田の五男が「仁科盛信(にしなもりのぶ)」と名乗りこの地を治めた(乗っ取った?)のです。

歴史を知っているものとしては「この地を滅ぼした側の人」への違和感を感じずにはいられません。

長野県の中で、武田が持ち上げられて語られる場面によく出くわしますが

なんだかいつも違和感を感じます。

(この地を壊滅させた軍です)

ちなみに長野県独特の県歌の「信濃の国」にうたわれる仁科五郎とは、この武田五男です。

「この地を壊滅させた一族なのに、県歌で歌われるのか」これもこの後、武田家が徳川にフューチャーされ、明治には貴族入りしてしまったことによるものだと思われます。

ここが、武田軍が築いた城だとすれば、この地にひょっとしたら犀の角が持ち込まれて祀られているかもしれないと探しましたが、それらしいものを見つけることができませんでした。

ただ、このあたりには鬼穴古墳や下畑遺跡があるということでしたから、なにかしら泉小太郎の足跡があるかもしれないと思い、あたりを散策し、車で木崎湖を一周してみることにしました。そこで運命の発見をするのです。

次の発見こそが、この「泉小太郎伝説をしらべまくる」にとっての最大の発見の糸口となってきます。

いよいよこの発見に辿り着きました。

このあと是非ともお楽しみください。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月19日

検索 農具川4<泉小太郎伝説の実際(78)>

農具川を車でたどりました。

川会神社付近の農業用水路としての農具川

仁科神明宮の近くを通る水路への取水口近くの農具川

まったくもっての農業用水路です。

このような水路と高瀬川の合流時点にわざわざ「川会」神社を建てたのです。しかも 式内神社に列せられるはるか古代の神社です。

この水路建設記念に水路保持に建てられた神社としか思えません。

田畑を潤します。

農具川の始まり。

はるか北の仁科三湖と言われる水系の木崎湖から取水される農具川

これより北には白馬山系の山々がそびえています。(撮影時曇りだったのが残念です)

これより北には白馬山系の山々がそびえています。(撮影時曇りだったのが残念です)

木崎湖まで辿り、農具川が確実に古代の農業用水路であったことを実感しました。

すると、すぐそばに仁科神社を発見しました

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

川会神社付近の農業用水路としての農具川

仁科神明宮の近くを通る水路への取水口近くの農具川

まったくもっての農業用水路です。

このような水路と高瀬川の合流時点にわざわざ「川会」神社を建てたのです。しかも 式内神社に列せられるはるか古代の神社です。

この水路建設記念に水路保持に建てられた神社としか思えません。

田畑を潤します。

農具川の始まり。

はるか北の仁科三湖と言われる水系の木崎湖から取水される農具川

これより北には白馬山系の山々がそびえています。(撮影時曇りだったのが残念です)

これより北には白馬山系の山々がそびえています。(撮影時曇りだったのが残念です)木崎湖まで辿り、農具川が確実に古代の農業用水路であったことを実感しました。

すると、すぐそばに仁科神社を発見しました

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年04月18日

検索 農具川3<泉小太郎伝説の実際(77)>

農具川の名前の由来は不明ですが、

農具川は明らかに、いつの時代かに開発された人口水路であるのは間違いなく、大町、池田町の東側の山麓にひろがる農地は、この農具川の水系によって切り開かれています。

この水系の人工的な恣意に、古代のロマンを感じずにはいられません。

仁科神明宮近くの水路(はるか北の農具川から取水)

もちろんその後、なんども改修工事は行われて、昔のままであるはずもないですが、おそらく仁品王がここにきて九頭子に命じた治水はこの農具川の治水が最重要なものであったと考えます。

実は仁科濫觴記(にしならんしょうき)には、治水開発の箇所については「山征路」(山清地と比定)付近の開発模様が少し触れられているだけで、実際の治水開発に関しての場所の特定はできません。そのため、後世の伝承では 泉小太郎が切り開いたのははるか下流の山清地付近ということとなり、そのため、農地開拓は山清地のような要衝を切り開き、大きな湖を農地に変えたというイメージになってしまっています。しかし、初期の農地開拓はもっと計画的でコストパフォーマンスの良いものであったと思うのです。

たとえば高低差を意識して、上流域から取水する農具川のような水路の敷設などが開発計画としては真っ当ではないでしょうか。

農具川はどこからなのかと調べてみると、大町の市街の東側をほぼ一直線に(人口的に?)ひかれ

仁科三湖と呼ばれる木崎湖からひかれているというのです。

川会神社に訪れたあと、車で農具川を辿ってみることにしました。

農具川は明らかに、いつの時代かに開発された人口水路であるのは間違いなく、大町、池田町の東側の山麓にひろがる農地は、この農具川の水系によって切り開かれています。

この水系の人工的な恣意に、古代のロマンを感じずにはいられません。

仁科神明宮近くの水路(はるか北の農具川から取水)

もちろんその後、なんども改修工事は行われて、昔のままであるはずもないですが、おそらく仁品王がここにきて九頭子に命じた治水はこの農具川の治水が最重要なものであったと考えます。

実は仁科濫觴記(にしならんしょうき)には、治水開発の箇所については「山征路」(山清地と比定)付近の開発模様が少し触れられているだけで、実際の治水開発に関しての場所の特定はできません。そのため、後世の伝承では 泉小太郎が切り開いたのははるか下流の山清地付近ということとなり、そのため、農地開拓は山清地のような要衝を切り開き、大きな湖を農地に変えたというイメージになってしまっています。しかし、初期の農地開拓はもっと計画的でコストパフォーマンスの良いものであったと思うのです。

たとえば高低差を意識して、上流域から取水する農具川のような水路の敷設などが開発計画としては真っ当ではないでしょうか。

農具川はどこからなのかと調べてみると、大町の市街の東側をほぼ一直線に(人口的に?)ひかれ

仁科三湖と呼ばれる木崎湖からひかれているというのです。

川会神社に訪れたあと、車で農具川を辿ってみることにしました。