2022年05月31日

検索 ふたたび穂高神社 3<泉小太郎伝説の実際(100)>

これら神宝は穂高神社に併設されている「御船館」に展示されているということで見にいきました。

また写真撮影も大丈夫ということでしたので撮影してきました。

こちらが犀角です。

いかがでしょうか。銅戈よりはかなり大きく肥大化しているため(2倍くらい?)一見すると同一のものに感じないかもしれません。しかし、写真で大きさを多少修正して並べてみると、やはり「犀角」は「銅戈」の模倣品であったのではないかと感じます。

もともとは「銅戈」もしくは「銅戈を模したもの」が「犀角」として祀られていたのではないでしょうか。

しかし「銅戈」というものは古代以来、普段の生活で使われることがなく、日常接するものでないため、「犀角」という名前だけが残り時代を経るにつれより想像する「犀角」に盛られていったり肥大化して今の形に変わってきたのではないでしょうか。

その「犀角」が弥生時代もしくは古墳時代を彷彿とする機や鍬とともにあるのです。

「穂高神社史」にはこれともう一つ機で織られた布もあったといいます。

またあとで述べると思いますが「銅戈」とともに布が発見されている事例もあります

これらの神宝とともにあることからも弥生時代を代表する「銅戈」が

この「犀角」の元であった傍証ともなるのではないでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

また写真撮影も大丈夫ということでしたので撮影してきました。

こちらが犀角です。

いかがでしょうか。銅戈よりはかなり大きく肥大化しているため(2倍くらい?)一見すると同一のものに感じないかもしれません。しかし、写真で大きさを多少修正して並べてみると、やはり「犀角」は「銅戈」の模倣品であったのではないかと感じます。

もともとは「銅戈」もしくは「銅戈を模したもの」が「犀角」として祀られていたのではないでしょうか。

しかし「銅戈」というものは古代以来、普段の生活で使われることがなく、日常接するものでないため、「犀角」という名前だけが残り時代を経るにつれより想像する「犀角」に盛られていったり肥大化して今の形に変わってきたのではないでしょうか。

その「犀角」が弥生時代もしくは古墳時代を彷彿とする機や鍬とともにあるのです。

「穂高神社史」にはこれともう一つ機で織られた布もあったといいます。

またあとで述べると思いますが「銅戈」とともに布が発見されている事例もあります

これらの神宝とともにあることからも弥生時代を代表する「銅戈」が

この「犀角」の元であった傍証ともなるのではないでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月30日

検索 ふたたび穂高神社 2<泉小太郎伝説の実際(99)>

その後、家に帰り現在の住まいの近くの県立図書館に向かい穂高神社について調べ、「穂高神社史」(宮地直一著)(1949年に穂高神社社務所が出版)という本を見つけました。この本には、穂高の開発時期の時代背景や、安曇族との関連性を調べた調査報告がされていました。その中で、ついに僕は衝撃の1ページに突き当たるのです。

それは「穂高神社史」の「上代の発展」という章に描かれた一枚の挿絵がのったページです。

それがこれです。

右から 機(はた)鍬(くわ)犀角とあります。

これは穂高神社の神宝のスケッチで、なんとこの3年間探しに探しまくった「犀の角」が最初からここ穂高神社にあったのです。

鉄製の鍬も機道具も、まったくもって古代の弥生時代もしくは古墳時代の生活のなかで、稲作、機織りという重要な作業をするための道具であり、古代より伝承し信仰の対象となっていたのは容易に想像できます。

そのなかにあって、いきなり犀角という生活とは関係のないものが神宝とされています。

この荒唐無稽の犀の角に関してはどう捉えていいかわからず、「穂高神社史」著者の宮地氏も戸惑い「近傍の犀川の流に因む犀龍の伝説より思いついたのかも知れないが、その形式よりすれば之を避邪のためにした中世の公家生活の儀式に負うところのあるのであるまいか。」と結論を避けています。

穂高神社史によると、この犀角は木型の上に金箔を押してあるということで金色に光っているというのです。

僕はこの「犀角」の絵を見た時に衝撃を覚えました。

金色!これはまさに「銅戈」を模したものではありませんか?

もう一度、犀角

これを反転し、金色っぽく黄色に塗って、銅戈とならべてみるとこうなります。

穂高神社に伝わる「犀角の原型が「銅戈」だとすると、金箔によって金色に模したものであるところや、付け根から胴に向かって掘られた溝や湾曲した造形などは、かすかに原型の面影をとどめていると言えないでしょうか

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

それは「穂高神社史」の「上代の発展」という章に描かれた一枚の挿絵がのったページです。

それがこれです。

右から 機(はた)鍬(くわ)犀角とあります。

これは穂高神社の神宝のスケッチで、なんとこの3年間探しに探しまくった「犀の角」が最初からここ穂高神社にあったのです。

鉄製の鍬も機道具も、まったくもって古代の弥生時代もしくは古墳時代の生活のなかで、稲作、機織りという重要な作業をするための道具であり、古代より伝承し信仰の対象となっていたのは容易に想像できます。

そのなかにあって、いきなり犀角という生活とは関係のないものが神宝とされています。

この荒唐無稽の犀の角に関してはどう捉えていいかわからず、「穂高神社史」著者の宮地氏も戸惑い「近傍の犀川の流に因む犀龍の伝説より思いついたのかも知れないが、その形式よりすれば之を避邪のためにした中世の公家生活の儀式に負うところのあるのであるまいか。」と結論を避けています。

穂高神社史によると、この犀角は木型の上に金箔を押してあるということで金色に光っているというのです。

僕はこの「犀角」の絵を見た時に衝撃を覚えました。

金色!これはまさに「銅戈」を模したものではありませんか?

もう一度、犀角

これを反転し、金色っぽく黄色に塗って、銅戈とならべてみるとこうなります。

穂高神社に伝わる「犀角の原型が「銅戈」だとすると、金箔によって金色に模したものであるところや、付け根から胴に向かって掘られた溝や湾曲した造形などは、かすかに原型の面影をとどめていると言えないでしょうか

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月29日

検索 ふたたび穂高神社 1<泉小太郎伝説の実際(98)>

泉小太郎の開発地域を検索していたところ「田沢神明宮」「穂高神社」「川会神社」の関係性を発見いたしました。

川会神社はもともとの場所が不明のため、まだまだ調査の必要はあるかと思いますが「田沢神明宮」と「穂高神社」は間違いなく同じ開発計画の中で祀られた神社だと考えることができるくらい、同じ標高ライン上に位置しています。

この標高ラインは田沢神明宮の縁起にある「尾入沢」まで水が逆流した表記をもとに545mの標高を導き出し、その場合の洪水想定地域を割り出したものでした。

穂高神社はそのラインギリギリの湖岸とも言える場所にあるのです。

実際どのような立地なのでしょうか。

いざ、穂高神社に行ってみると、僕の想像通り、川からくるとこの東側をはしる国道から1m〜3mほど高い河岸段丘もしくは川岸といった場所に穂高神社は立地されていることがわかります。

下記に写真をのせましたが写真では伝わりにくいかもしれません。

神社はこのあたりの高台(比較的高い場所)に建てられており、おそらく危険水域から外れたぎりぎりのところに立てたと思われます。

この穂高神社はまさにこの探索の始まりの神社でした。

思えば、この犀に乗る泉小太郎像に違和感を感じ「犀」の探索をはじめたことがこの長くなってしまった泉小太郎探索の旅の出発点です。

まわりまわって再びこの地に戻りました。

その日は時間もなかったため標高を確かめたあと家に帰りました

後日近くの県立図書館で穂高神社にまつわる資料がないかと探しました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月28日

検索 泉小太郎の開発地域 9<泉小太郎伝説の実際(97)>

さて、田沢神明宮の縁起をもとに田沢神明宮の麓の尾入沢まで水が逆流したと考えた場合このような湖のような氾濫地域が出現したと考えられます。ではここでの治水はどのようにおこなったのでしょうか。

氾濫地域をみると洪水の原因となる場所を推察することができます。

地図上矢印の部分です。

実際にこの地域をみてみると

このような川です。

この写真ですが、勘違いしていただきたくないのですが流れは写真手前から写真奥に向かって流れています。この写真の中央あたりに見える橋がちょうど地図上の矢印にあたる部分で、この橋に向かって流れを集め、山に向かって流れて行くのです。ちょうど前方に見えている山々が糸魚川静岡構造線によってできた断層の山と言っていいでしょう。

安曇野に降った全ての水はここに集まってくるのです。

この地図上の矢印の部分は山清路ほどの景勝ではないものの、実は(つい先ほど気づいたのですが)日本の真ん中を縦断する糸魚川–静岡構造線の真上であり、川の流れ下るはずの北東側は隆起していたはずで、すこし盛り上がっていたのではないかと思います。

実際、この地の両岸に迫り出した山や岸はやや下流に向かって高度を上げているようにも見えます。

仁科濫觴記の記述では、雪解け水が乾く3月末から秋の末までの乾水期に川底の岩を砕き砂を攫い流すという工事スタイルでしたが、この地をみるとその工法が容易に想像できる風景が広がります。

ここは水利の難所であり、過去幾度にもわたって護岸工事をおこなっており、その痕跡は「龍門淵」としてもしられています。

さらにこの地を訪れた時がちょうど大雨のあとで近くには流木が散乱していました。

この風景は田沢神明宮の縁起にある年に一度(川のメンテナンスのため)川のほとりを松明で灯した(木を燃やした)という伝承も類推されます。この場所付近には流木がこのように溜まったことが容易に想像できます。流木は護岸を破壊する要因であったり、水流を止めダムのように水位を高めてしまう結果に結びつきます。

泉小太郎開発前にはこのような流木がたまり、ダムのような状態だったかもしれません。

そこで泉小太郎は木々を取り除き土砂を攫うことでこの地の水流をスムーズにさせた可能性が高いと考えます。

この地は糸魚川―静岡構造線上の切れ目といってもいい場所です。ここで安曇野の水はすべて合流し、この後山の谷間をすすみ、山あいを超え善光寺平まで流れていきます。

田沢神明宮由緒にも次のように開発初期が語られています。

略して訳すと

「田沢において湖水に乗り出し、(邪悪なものが)鱗怒りて毒気を吐きかけ逆流する波を起こしたため、それ以上進めずしばらく退いた。ここが尾入沢(おのいりさわ 征矩規峡せいのりさわと比定)という。

小太郎は「天照大神(神明と表記)に願ってから犀の広矛で鱗魔を撃ち、水道を開いた」とあります。

田沢のあたりまで逆流があったことをしめしており、そこを開発するはじめとして犀の広鉾を用いて、天照大神(神明と表記)に祈ったという表記となります。逆にいえばここまで逆流があったとするのであれば、標高545mまでは水が来た証拠となり、先ほどの湖のような冠水地域が発生したことになるはずです。

いかがですか?

こここそが、開発地であったと思いますし、糸魚川静岡構造線を川が乗り越えるという、とんでもない要所開発だったことが偲ばれます。この糸魚川静岡構造線にこの切れ目がなければ、本当にこの安曇野は湖だったはずですから、古代としては非常に目立った場所であったはずです。

しかもです、この場所の開発方法は実はまだ簡単な方法で乾水期に川底の石をさらったり砂を流したりすればいいのです。

人力さえあれば、古代でも十分にできた開発ですし、仁科濫觴記にはこの方法のみが述べられています。

また、仁科濫觴記に幾度となく「伐」の字が使われますが、まさに「人」の力と銅「戈」を象徴するために、わざわざ入れられた言葉である気もするのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

氾濫地域をみると洪水の原因となる場所を推察することができます。

地図上矢印の部分です。

実際にこの地域をみてみると

このような川です。

この写真ですが、勘違いしていただきたくないのですが流れは写真手前から写真奥に向かって流れています。この写真の中央あたりに見える橋がちょうど地図上の矢印にあたる部分で、この橋に向かって流れを集め、山に向かって流れて行くのです。ちょうど前方に見えている山々が糸魚川静岡構造線によってできた断層の山と言っていいでしょう。

安曇野に降った全ての水はここに集まってくるのです。

この地図上の矢印の部分は山清路ほどの景勝ではないものの、実は(つい先ほど気づいたのですが)日本の真ん中を縦断する糸魚川–静岡構造線の真上であり、川の流れ下るはずの北東側は隆起していたはずで、すこし盛り上がっていたのではないかと思います。

実際、この地の両岸に迫り出した山や岸はやや下流に向かって高度を上げているようにも見えます。

仁科濫觴記の記述では、雪解け水が乾く3月末から秋の末までの乾水期に川底の岩を砕き砂を攫い流すという工事スタイルでしたが、この地をみるとその工法が容易に想像できる風景が広がります。

ここは水利の難所であり、過去幾度にもわたって護岸工事をおこなっており、その痕跡は「龍門淵」としてもしられています。

さらにこの地を訪れた時がちょうど大雨のあとで近くには流木が散乱していました。

この風景は田沢神明宮の縁起にある年に一度(川のメンテナンスのため)川のほとりを松明で灯した(木を燃やした)という伝承も類推されます。この場所付近には流木がこのように溜まったことが容易に想像できます。流木は護岸を破壊する要因であったり、水流を止めダムのように水位を高めてしまう結果に結びつきます。

泉小太郎開発前にはこのような流木がたまり、ダムのような状態だったかもしれません。

そこで泉小太郎は木々を取り除き土砂を攫うことでこの地の水流をスムーズにさせた可能性が高いと考えます。

この地は糸魚川―静岡構造線上の切れ目といってもいい場所です。ここで安曇野の水はすべて合流し、この後山の谷間をすすみ、山あいを超え善光寺平まで流れていきます。

田沢神明宮由緒にも次のように開発初期が語られています。

略して訳すと

「田沢において湖水に乗り出し、(邪悪なものが)鱗怒りて毒気を吐きかけ逆流する波を起こしたため、それ以上進めずしばらく退いた。ここが尾入沢(おのいりさわ 征矩規峡せいのりさわと比定)という。

小太郎は「天照大神(神明と表記)に願ってから犀の広矛で鱗魔を撃ち、水道を開いた」とあります。

田沢のあたりまで逆流があったことをしめしており、そこを開発するはじめとして犀の広鉾を用いて、天照大神(神明と表記)に祈ったという表記となります。逆にいえばここまで逆流があったとするのであれば、標高545mまでは水が来た証拠となり、先ほどの湖のような冠水地域が発生したことになるはずです。

いかがですか?

こここそが、開発地であったと思いますし、糸魚川静岡構造線を川が乗り越えるという、とんでもない要所開発だったことが偲ばれます。この糸魚川静岡構造線にこの切れ目がなければ、本当にこの安曇野は湖だったはずですから、古代としては非常に目立った場所であったはずです。

しかもです、この場所の開発方法は実はまだ簡単な方法で乾水期に川底の石をさらったり砂を流したりすればいいのです。

人力さえあれば、古代でも十分にできた開発ですし、仁科濫觴記にはこの方法のみが述べられています。

また、仁科濫觴記に幾度となく「伐」の字が使われますが、まさに「人」の力と銅「戈」を象徴するために、わざわざ入れられた言葉である気もするのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月27日

検索 泉小太郎の開発地域 8<泉小太郎伝説の実際(96)>

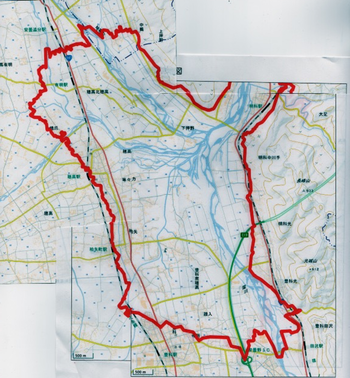

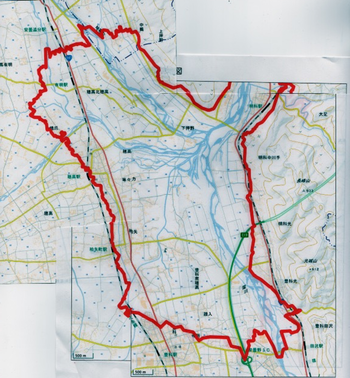

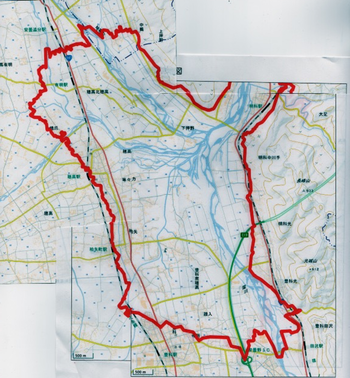

田沢神明宮縁起にあるように尾入沢まで水が逆流したとした場合の洪水範囲をしめしてみました。

この洪水推定地域の545mの標高線地図に次の4つの場所をいれてみます。

「穂高神社」「田沢神明宮」「川会神社」 そして 光城山

いかがでしょうか。

「田沢神明宮」の目の前にある田沢川(尾入沢と推定)まで洪水があったとした場合の標高を線で結ぶと

「穂高神社」がその線上に現れ、古代の洪水警戒地域の冠水域の岸に立つ場所だとわかります。

「川会神社」はそれより北部の冠水被害の地域に立地していることがわかります。

川会神社は何度も洪水によって流されてしまっており、古代の位置はわかっていません。洪水被害があったということは、おそらく現在の場所よりも少し低地にあったことが明らかです。なぜならば普通洪水に見舞われた場合、その地よりは高台に施設を移すことが常識であるからです。また、「川会」の「川が会う」とは農業用水を確保するために整備された「農具川」と「高瀬川」の合流地点という意味でした。古代の合流地点は不明ですが、現在の地図を参照すると上記地図にマーカーしたあたりと捉えられるのではないかと考えます。

また「信府統記」や「田沢神明宮 縁起」によれば、泉小太郎は田沢の地で治水計画を立てました。「光城山」に登りそれを監視メンテナンスしたとすればこの湖水を一望できる絶好の位置だったと思われます。

いままで説明しましたとおり「仁品王」および「九頭子」が行った開発計画は、農具川による水田開発が開発の中軸であったとしましたが、その完了時に川会神社は建てられました。また農具川水系の開発に「仁科神明宮」も関わっているのではないかという仮説も述べました。

しかし、そこまで農業用水路を完成させたあとで、大雨の際に、水が遡って農具川を逆流する様が問題になったのではないかと思うのです。

それによってこの地域の洪水対策の工事の必要性が論じられ、この地域の川底をさらい流量を増やす工事が「泉小太郎」に命じられたと僕は考えます。

そう考えてくると、「川会神社」も「穂高神社」も「田沢神明宮」も、そして「仁科神明宮」も同じ開発計画の中で祀られた神社であると考えてもよいのではないでしょうか。

※※※※※

この田沢神明宮の記述にあった尾入沢まで逆流がきたということをたよりに545mの標高線を引っ張った際に穂高神社が浮かび上がった時には衝撃が走りました

川会神社はこじつけ感を感じるかもしれませんが、実際川会神社の洪水被害や、もとの立地は不明なのです。この545mの標高を意識するずっと前に、川会神社の古代の本来の場所を考えたりしていました。その時に今より南の川沿いにあったのではないかと想像していましたので自分としてはこれも衝撃でした。ちなみに川会神社の江戸時代までの立地場所はいくつか跡地として残っています。幾度も洪水によって流されては建てられたという歴史を感じることもできます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月26日

検索 泉小太郎の開発地域 7<泉小太郎伝説の実際(95)>

田沢神明宮の前にある川は周囲の土地よりもはるかに低い場所に切り込まれて流れており、犀川に注ぐまで蛇行して流れています。

僕は仁科濫觴記にいう、治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

理由は

①田沢の地であること

②田沢で「峡」と言える場所はここしかないということ

③「征矩規峡」(せいのりさわ)は信府統記では「犀乗沢」(さいのりさわ)となり、犀龍と泉小太郎が出会う場所となりますが、田沢神明宮由緒では「尾入沢」(おのいりさわ)と呼ばれ、まさに洪水の時は竜の尾が入ると形容できるような場所と考えられるため

④またこの田沢川は、「濁沢(にごりさわ)」と古い文献にはあり、

(せいのりさわ)→(さいのりさわ)→(おのいりさわ)→(にごりさわ)と、変じたのではないかと推定できるためです。

そう考えれば、計画完遂ののちに田沢神明宮を泉小太郎が建立したのも頷けますし、征矩規峡とは、まさに田沢神明宮そのものかもしれません。

できればこの地に立っていただければ、この僕の推論を、地形によって実感していただけると思います。

この沢の存在に気づいた当初はこの切り込まれた形および窪んだ地形が古代の氾濫調整池なのではないのかとも考察しました。

田沢神明宮縁起には氾濫時にはこの沢まで水が逆流してきたという表記があります。

では、この沢の標高はどれくらいなのか調べると 標高545mということがわかります。

そこで標高545mのラインで線を引いてみます。

その標高を計測すると545mとなっています。

そこで、地理院地図によって標高545mのラインで線を引いてみましょう。

かなり広範囲が洪水によって水没する可能性をしめしています。

現在のハザードマップと比べてみても、そんなに拡大解釈された範囲ではないと感じます。

そしてこの地図をみると満水の際には湖のようになったと表現がぴったりきます。

もし田沢神明宮の縁起のように田沢神明宮前にある沢(尾入沢と想定)まで水が逆流したのであれば

このような湖が出現していたことは地形的に間違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

僕は仁科濫觴記にいう、治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

理由は

①田沢の地であること

②田沢で「峡」と言える場所はここしかないということ

③「征矩規峡」(せいのりさわ)は信府統記では「犀乗沢」(さいのりさわ)となり、犀龍と泉小太郎が出会う場所となりますが、田沢神明宮由緒では「尾入沢」(おのいりさわ)と呼ばれ、まさに洪水の時は竜の尾が入ると形容できるような場所と考えられるため

④またこの田沢川は、「濁沢(にごりさわ)」と古い文献にはあり、

(せいのりさわ)→(さいのりさわ)→(おのいりさわ)→(にごりさわ)と、変じたのではないかと推定できるためです。

そう考えれば、計画完遂ののちに田沢神明宮を泉小太郎が建立したのも頷けますし、征矩規峡とは、まさに田沢神明宮そのものかもしれません。

できればこの地に立っていただければ、この僕の推論を、地形によって実感していただけると思います。

この沢の存在に気づいた当初はこの切り込まれた形および窪んだ地形が古代の氾濫調整池なのではないのかとも考察しました。

田沢神明宮縁起には氾濫時にはこの沢まで水が逆流してきたという表記があります。

では、この沢の標高はどれくらいなのか調べると 標高545mということがわかります。

そこで標高545mのラインで線を引いてみます。

その標高を計測すると545mとなっています。

そこで、地理院地図によって標高545mのラインで線を引いてみましょう。

かなり広範囲が洪水によって水没する可能性をしめしています。

現在のハザードマップと比べてみても、そんなに拡大解釈された範囲ではないと感じます。

そしてこの地図をみると満水の際には湖のようになったと表現がぴったりきます。

もし田沢神明宮の縁起のように田沢神明宮前にある沢(尾入沢と想定)まで水が逆流したのであれば

このような湖が出現していたことは地形的に間違いありません。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月25日

検索 泉小太郎の開発地域 6<泉小太郎伝説の実際(94)>

田沢付近のハザードマップをもう一度みてみましょう

氾濫した場合 広大な湖のような氾濫状況となります。

ここがもし泉小太郎の開発地域だとすれば、泉小太郎が河川改修をしたあとの結果ですらこの状況ですから、開発前はもう少し広い範囲が洪水警戒地域であったと思われます。

では、どこまで洪水が起きていたのでしょうか。

それを推測できる伝承が「田沢神明宮縁起」にあります。

田沢神明宮縁起では氾濫により「尾入沢(おのいりさわ)」まで水が逆流したとあります。まさに沢に水がきたため龍の尾になぞらえて「尾入沢」というのです。

そしてこの尾入沢は田沢神明宮の足元にある「田沢川」ではないかと思うのです。

田沢川は、犀川に注ぐ場所で大きくえぐられた地形となっており、洪水の際は、田沢神明宮の足元にまで水が逆流してきたと思われます。

わかりにくい写真しかとれませんでしたが、田沢神明宮まえにで渓谷のように深く切り込まれた田沢川です

周囲の土地よりもはるか低い場所に切り込まれてこの川は流れており、犀川に注ぐまで蛇行して流れています。

僕は、仁科濫觴記にいう治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

その理由はまた明日。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

氾濫した場合 広大な湖のような氾濫状況となります。

ここがもし泉小太郎の開発地域だとすれば、泉小太郎が河川改修をしたあとの結果ですらこの状況ですから、開発前はもう少し広い範囲が洪水警戒地域であったと思われます。

では、どこまで洪水が起きていたのでしょうか。

それを推測できる伝承が「田沢神明宮縁起」にあります。

田沢神明宮縁起では氾濫により「尾入沢(おのいりさわ)」まで水が逆流したとあります。まさに沢に水がきたため龍の尾になぞらえて「尾入沢」というのです。

そしてこの尾入沢は田沢神明宮の足元にある「田沢川」ではないかと思うのです。

田沢川は、犀川に注ぐ場所で大きくえぐられた地形となっており、洪水の際は、田沢神明宮の足元にまで水が逆流してきたと思われます。

わかりにくい写真しかとれませんでしたが、田沢神明宮まえにで渓谷のように深く切り込まれた田沢川です

周囲の土地よりもはるか低い場所に切り込まれてこの川は流れており、犀川に注ぐまで蛇行して流れています。

僕は、仁科濫觴記にいう治水計画を立てた「征矩規峡」(せいのりさわ)はこの田沢神明宮の目の前の沢であったのではないかと比定しています。

その理由はまた明日。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月25日

検索 泉小太郎の開発地域 5<泉小太郎伝説の実際(93)>

信府統記では湖とされている泉小太郎が開発した地域ですが

仁科濫觴記には、なんと描かれているのでしょうか

「大雨が続くとこの地は満水し、洪水がおき湖のようになり災害がおよぶ」とあります。

開発計画を立てたのは征矩規峡(せいのりさわ)で(信府統記では 犀乗沢 さいのりさわ)とされ、現在の田沢地区が推定されています。そう思って田沢地区周辺の地図を眺めれば、洪水の危険が多そうな場所が直感的に導き出されます。

この地図の中の高瀬川、犀川、穂高川の合流地点で、いよいよ山間に向かうこの水域ですが、洪水の危険を感じませんか

田沢地区において水害のための開発を意図したとしたらまさにこの場所が難所となったはずです。

そう思っていたら、まさにたまたまですが昨年のお盆(2021年8月13日)の長雨で、氾濫危険水域に達し避難警報が発令されました。

そこで早速、この地域のハザードマップを調べてみました。

この洪水推定地域を見てください。まさに広大な湖のような氾濫状況となります。

「大雨の時は満水し洪水が起き湖のようになる」の表現にぴったりな状況となります。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

仁科濫觴記には、なんと描かれているのでしょうか

「大雨が続くとこの地は満水し、洪水がおき湖のようになり災害がおよぶ」とあります。

開発計画を立てたのは征矩規峡(せいのりさわ)で(信府統記では 犀乗沢 さいのりさわ)とされ、現在の田沢地区が推定されています。そう思って田沢地区周辺の地図を眺めれば、洪水の危険が多そうな場所が直感的に導き出されます。

この地図の中の高瀬川、犀川、穂高川の合流地点で、いよいよ山間に向かうこの水域ですが、洪水の危険を感じませんか

田沢地区において水害のための開発を意図したとしたらまさにこの場所が難所となったはずです。

そう思っていたら、まさにたまたまですが昨年のお盆(2021年8月13日)の長雨で、氾濫危険水域に達し避難警報が発令されました。

そこで早速、この地域のハザードマップを調べてみました。

この洪水推定地域を見てください。まさに広大な湖のような氾濫状況となります。

「大雨の時は満水し洪水が起き湖のようになる」の表現にぴったりな状況となります。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月22日

検索 泉小太郎の開発地域 4<泉小太郎伝説の実際(92)>

ではどこが「山征地」なのでしょう。

それを知るために、仁科濫觴記に描かれた「九頭子」と「日光(ひかる)」の治水開発を見てみましょう。少し長いですが仁科濫觴記の冒頭にあたる開発の記述を載せてみます。

仁科濫觴記(安曇の古代から引用)

「ここに仁科の開礎を尋るに人皇十代の帝 崇神天皇の末の太子に仁品王と申し奉る有、十一代垂仁天皇には弟王子也、長臣には保高見熱躬、武内の山雄を両翼となし数々の臣下を引き連れ降臨ましまして土地の形容を窺い賜うに山川あまた流れ雲霧深くおおいて村里も定かならず大雨降り続く時、水勢倍々湖の如く成れり民等この難に及ぶ事甚だし 親王 これを嘆かせ賜い諸臣と考語ましまして九頭子という臣に河泊司を命じ山を伐り岩を伐り除いて水路広開を命じ賜うに則って九頭子 民の健男を集め水に馴れたるもの数多く有り。中に日光(ひかる)というもの水中の働き尋常の人に勝れたりと云り この日光を白水郎(あま)の長となし 河底の岩を除き砂石を攫い流して水路を広開せん事を成さしめ賜う 河泊司と白水郎日光、山征の矩規を談話し健男を集めその矩規に掟し教えし此処を名付けて征矩規峡(せいのりさわ)と云り また 山征を成せし所を山征場と云り また 山征地と号す

それ山征とは山を伐る故に征伐の意にて山征と号し賜うとかや春三月下旬に始め秋の末まで河底の石を穿ち取り土砂を攫い流し川幅狭き所は山野を伐りて流して水路を広開せり是日光白水郎が武勇に出でしとなり かくのごとくする事数年なり この間にも満水数度ありて作毛の水難に及ぶ事すくなからず

(中略)

山征の事も年月重なり事成就して川路広開し水滞りなく流れ去り故に野も田畑となり村里茂増し民豊穣に成り(略)」

訳すと(訳すまでもありませんが)

「仁科のはじまりを尋ねると、10代天皇崇神天皇の末子に仁品王という人がいた。11代天皇の弟にあたる。保高見熱躬と武内山雄を両翼の臣とし、数々の臣下を引き連れてこの地に来た。土地を調べてみると、山や川が多く村里も定まっていない状態だった。 大雨が降り続くと洪水を起こし、民らはこの水難に悩まされていた。これを嘆いて臣下とともに考えて、九頭子を河川大臣に命じた。

九頭子(くずこ)は民のなかから健男を集め、水に馴れたものの中から特に優れていた日光(ひかる)を白水郎(あま 河川改修の労働者)の長として、川底の岩をのぞき砂をさらって流し、水路を広げた。

九頭子とひかるが計画をたてた場所を「せいのりさわ」として、山を切り開いた場所を山征地とした。

山征地とは山を伐りとった場所ということで、春三月下旬に始めて秋の末まで川底の石を砕きとり土砂を攫って流して川幅が狭い所は山野を伐り、水路を広げた。

ひかるの活躍で数年かかって、成就したが、その間にも水嵩が増え洪水を数度起こした。その度に作物に水害が発生した。

(中略)

この事業が成就したのちは川幅が広くなって水も滞りなく流れる事となり、野も田畑となり民は豊穣となった」

この仁科濫觴記には、この地域が湖であったという話は何処にもありません。

仁科宗一郎さんもそれを高く評価し、「(他の信府統記や安曇開基などとは違って)独りこの濫觴記だけが安筑の平の前身を湖水とは言っていない」と述べています。

実はこれは大きなことで、この地域が湖などではなかったと証明されるのはボーリング土地調査技術の発達した近代で、それまではまことしやかにこの地域は湖だった説が信じられてきたわけですから、この一点をとってみても仁科濫觴記にある真実感を垣間見ることができます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

それを知るために、仁科濫觴記に描かれた「九頭子」と「日光(ひかる)」の治水開発を見てみましょう。少し長いですが仁科濫觴記の冒頭にあたる開発の記述を載せてみます。

仁科濫觴記(安曇の古代から引用)

「ここに仁科の開礎を尋るに人皇十代の帝 崇神天皇の末の太子に仁品王と申し奉る有、十一代垂仁天皇には弟王子也、長臣には保高見熱躬、武内の山雄を両翼となし数々の臣下を引き連れ降臨ましまして土地の形容を窺い賜うに山川あまた流れ雲霧深くおおいて村里も定かならず大雨降り続く時、水勢倍々湖の如く成れり民等この難に及ぶ事甚だし 親王 これを嘆かせ賜い諸臣と考語ましまして九頭子という臣に河泊司を命じ山を伐り岩を伐り除いて水路広開を命じ賜うに則って九頭子 民の健男を集め水に馴れたるもの数多く有り。中に日光(ひかる)というもの水中の働き尋常の人に勝れたりと云り この日光を白水郎(あま)の長となし 河底の岩を除き砂石を攫い流して水路を広開せん事を成さしめ賜う 河泊司と白水郎日光、山征の矩規を談話し健男を集めその矩規に掟し教えし此処を名付けて征矩規峡(せいのりさわ)と云り また 山征を成せし所を山征場と云り また 山征地と号す

それ山征とは山を伐る故に征伐の意にて山征と号し賜うとかや春三月下旬に始め秋の末まで河底の石を穿ち取り土砂を攫い流し川幅狭き所は山野を伐りて流して水路を広開せり是日光白水郎が武勇に出でしとなり かくのごとくする事数年なり この間にも満水数度ありて作毛の水難に及ぶ事すくなからず

(中略)

山征の事も年月重なり事成就して川路広開し水滞りなく流れ去り故に野も田畑となり村里茂増し民豊穣に成り(略)」

訳すと(訳すまでもありませんが)

「仁科のはじまりを尋ねると、10代天皇崇神天皇の末子に仁品王という人がいた。11代天皇の弟にあたる。保高見熱躬と武内山雄を両翼の臣とし、数々の臣下を引き連れてこの地に来た。土地を調べてみると、山や川が多く村里も定まっていない状態だった。 大雨が降り続くと洪水を起こし、民らはこの水難に悩まされていた。これを嘆いて臣下とともに考えて、九頭子を河川大臣に命じた。

九頭子(くずこ)は民のなかから健男を集め、水に馴れたものの中から特に優れていた日光(ひかる)を白水郎(あま 河川改修の労働者)の長として、川底の岩をのぞき砂をさらって流し、水路を広げた。

九頭子とひかるが計画をたてた場所を「せいのりさわ」として、山を切り開いた場所を山征地とした。

山征地とは山を伐りとった場所ということで、春三月下旬に始めて秋の末まで川底の石を砕きとり土砂を攫って流して川幅が狭い所は山野を伐り、水路を広げた。

ひかるの活躍で数年かかって、成就したが、その間にも水嵩が増え洪水を数度起こした。その度に作物に水害が発生した。

(中略)

この事業が成就したのちは川幅が広くなって水も滞りなく流れる事となり、野も田畑となり民は豊穣となった」

この仁科濫觴記には、この地域が湖であったという話は何処にもありません。

仁科宗一郎さんもそれを高く評価し、「(他の信府統記や安曇開基などとは違って)独りこの濫觴記だけが安筑の平の前身を湖水とは言っていない」と述べています。

実はこれは大きなことで、この地域が湖などではなかったと証明されるのはボーリング土地調査技術の発達した近代で、それまではまことしやかにこの地域は湖だった説が信じられてきたわけですから、この一点をとってみても仁科濫觴記にある真実感を垣間見ることができます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年05月20日

検索 泉小太郎の開発地域 3<泉小太郎伝説の実際(91)>

僕の感覚では、この山清路は、「田沢神明宮」「光城山」あるいは「川会神社」、はたまた大町からはあまりに遠過ぎることと、開発計画としては、得られる利益が薄すぎるという印象を受けます。

さらには、ここを切り開いて安曇野の水を流したとするのなら、この川の入り口である明科のあたりとの標高差を考えると高さにして30mから50mほども掘削したことになります。「広さを広げる」のではなく「深く掘る」んです。川の深さを30m掘り進めるなんていう行為は現在の技術をもってしても無計画です。しかも川を。あり得ません。こんな開発計画を立てたとしたら、即刻クビでしょう。

ですから「山清路」はウィキペディアの記載にもあったように

「犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所」からだとか「「山清寺」という名の寺にちなむともいう。」が正しくて仁科濫觴記にある「山征地」とは別の由来だと考えます。

山清路は確かに切り立った岸壁と貫かれる犀川が印象的な景勝地で、人々の「龍がつきやぶった」というロマンあふれる想像をかきたててはくれますが、泉小太郎こと「ひかるくん」が開発した「山征地」とは違うと思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

さらには、ここを切り開いて安曇野の水を流したとするのなら、この川の入り口である明科のあたりとの標高差を考えると高さにして30mから50mほども掘削したことになります。「広さを広げる」のではなく「深く掘る」んです。川の深さを30m掘り進めるなんていう行為は現在の技術をもってしても無計画です。しかも川を。あり得ません。こんな開発計画を立てたとしたら、即刻クビでしょう。

ですから「山清路」はウィキペディアの記載にもあったように

「犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所」からだとか「「山清寺」という名の寺にちなむともいう。」が正しくて仁科濫觴記にある「山征地」とは別の由来だと考えます。

山清路は確かに切り立った岸壁と貫かれる犀川が印象的な景勝地で、人々の「龍がつきやぶった」というロマンあふれる想像をかきたててはくれますが、泉小太郎こと「ひかるくん」が開発した「山征地」とは違うと思うのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら