2022年03月13日

検索 信玄堤3 <泉小太郎伝説の実際(39)>

信玄堤は旧竜王町を中心に施工されました。

『竜王町(山梨県)』(ウィキペディアより)

『竜王町(りゅうおうちょう)は、山梨県北西部の中巨摩郡に存在した町。

2004年(平成16年)9月1日、中巨摩郡敷島町と北巨摩郡双葉町とともに合併、甲斐市となり消滅した。』

資料の下調べをした後、「竜王図書館」に赴きました。

とても親切な図書館で、時間がないなか、皆さんで手分けして

僕の探す資料を残らず探してくれ、コピーしてくれました。

僕は、今までと同じように近くの神社に古文書などが残っていて

すぐに発見できると思いました。しかし、それが空振りに終わります。

この信玄堤と、竜王河原宿の成立に関しても

もっとも詳しいと思われる竜王町誌および

柴辻(斎藤)俊六氏の論文を手当たり次第

読んでみても次の記事が発見できたのがやっととなります。

『(一部抜粋)着工期間は一般に天文11年とされるが根拠はなく判然としない。永禄三年には武田家朱印状が残るためこの時点で堤防は完成していたと解釈される。多くの資材や労働力が必要であったと考えられるが、それらに関する資料は現在発見されておらず、どのような工事が行われたのかはっきりしない。信玄堤は戦国大名による治水施策として全国的に著名であるが、その施工実態についてはほとんど解明されていない』

戦国時代の名治水として知られる「信玄堤」にも関わらず

だれが指揮したかも、どのようにつくられたかも、資材が何で、実際に労役に従事した人間が

どういう人たちなのかというのも全く不明。

にもかかわず、それまで毎年のように洪水を起こしていた

釜無川が信玄堤がつくられて以降ピタリと洪水が治まるほどの出来栄えです。

「検索 信玄堤 1」で紹介した「信玄堤」研究の第一人者

独立行政法人土木研究所研究企画監博士(工学)和田 一範氏をして、

「信玄堤が450年間機能していることを知ってびっくりしました」と言わしめるほどです。

これほどの名治水工事にもかかわらず

だれがどのようにしておこなわれたのか分からないということはどういうことでしょうか

まるで、古代歴史ものの本に良く出てくるような「高度な技術をもった謎の部族」みたいです。

それでも食い下がって探求するも何の情報も得られず得られたのは次の情報くらいです。

「信玄堤」(当初は竜王河除場という名)の近くに竜王河原宿が成立するのが永禄3年でこの時には、

この堤は完成していたとされます。そして、

この竜王河原宿には、堤が完成してようやく近隣の住人が集められ、堤防の保守に携わるようになります。

「竜王河原宿」はもともとここにあったのではなく、

この堤が完成するとともに、作られた宿というのです。

工事完了後に周辺住民が集められるというのはどういうことでしょうか。

工事をした人はどこにいったのでしょう。

また、それまでに工事を行っていた人は誰なのか?という答えは依然見つかりません。

そして、今度はその工事従事者が行方不明となるのです。

ただ一つ、「竜王」という名前だけを残して。。。。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

『竜王町(山梨県)』(ウィキペディアより)

『竜王町(りゅうおうちょう)は、山梨県北西部の中巨摩郡に存在した町。

2004年(平成16年)9月1日、中巨摩郡敷島町と北巨摩郡双葉町とともに合併、甲斐市となり消滅した。』

資料の下調べをした後、「竜王図書館」に赴きました。

とても親切な図書館で、時間がないなか、皆さんで手分けして

僕の探す資料を残らず探してくれ、コピーしてくれました。

僕は、今までと同じように近くの神社に古文書などが残っていて

すぐに発見できると思いました。しかし、それが空振りに終わります。

この信玄堤と、竜王河原宿の成立に関しても

もっとも詳しいと思われる竜王町誌および

柴辻(斎藤)俊六氏の論文を手当たり次第

読んでみても次の記事が発見できたのがやっととなります。

『(一部抜粋)着工期間は一般に天文11年とされるが根拠はなく判然としない。永禄三年には武田家朱印状が残るためこの時点で堤防は完成していたと解釈される。多くの資材や労働力が必要であったと考えられるが、それらに関する資料は現在発見されておらず、どのような工事が行われたのかはっきりしない。信玄堤は戦国大名による治水施策として全国的に著名であるが、その施工実態についてはほとんど解明されていない』

戦国時代の名治水として知られる「信玄堤」にも関わらず

だれが指揮したかも、どのようにつくられたかも、資材が何で、実際に労役に従事した人間が

どういう人たちなのかというのも全く不明。

にもかかわず、それまで毎年のように洪水を起こしていた

釜無川が信玄堤がつくられて以降ピタリと洪水が治まるほどの出来栄えです。

「検索 信玄堤 1」で紹介した「信玄堤」研究の第一人者

独立行政法人土木研究所研究企画監博士(工学)和田 一範氏をして、

「信玄堤が450年間機能していることを知ってびっくりしました」と言わしめるほどです。

これほどの名治水工事にもかかわらず

だれがどのようにしておこなわれたのか分からないということはどういうことでしょうか

まるで、古代歴史ものの本に良く出てくるような「高度な技術をもった謎の部族」みたいです。

それでも食い下がって探求するも何の情報も得られず得られたのは次の情報くらいです。

「信玄堤」(当初は竜王河除場という名)の近くに竜王河原宿が成立するのが永禄3年でこの時には、

この堤は完成していたとされます。そして、

この竜王河原宿には、堤が完成してようやく近隣の住人が集められ、堤防の保守に携わるようになります。

「竜王河原宿」はもともとここにあったのではなく、

この堤が完成するとともに、作られた宿というのです。

工事完了後に周辺住民が集められるというのはどういうことでしょうか。

工事をした人はどこにいったのでしょう。

また、それまでに工事を行っていた人は誰なのか?という答えは依然見つかりません。

そして、今度はその工事従事者が行方不明となるのです。

ただ一つ、「竜王」という名前だけを残して。。。。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月13日

検索 信玄堤2 <泉小太郎伝説の実際(38)>

『信玄堤』(ウィキペディア)

『(中略)天文11年(1542年)6月に信虎を追放し国主となった晴信期の初期には信濃侵攻を本格化している。川除工事の開始時期は不明であるが、『明治以前日本土木史』では信濃侵攻と平行して天文11年に堤防築造が着工したとされている。一方で、川除場で行われる夏御幸の開始時期が弘治年間(1555年 - 1558年)であることから、弘治年間までには着工されていたとする説もある』

戦国時代の名治水として知られる「信玄堤」

それまで、毎年のように氾濫していた川がこの「信玄堤」の完成とともに氾濫が見事に治まったといいます。

その「信玄堤」が「天文11年」に「信濃侵攻」と同時期に着工が始まったというのです。

あの「天文年間」です。

もうおわかりかと思いますが、僕の推論はこうです。

『「信州の民、および、ひかるの民」は武田軍に「乱妨取り(ひとさらい)」され、甲斐に連れてこられた。そして、国土開発のため信玄によって使役され、「信玄堤」を築いた。』

時代は全く合致します。状況も合致します。

そしてその信玄堤のある地は、その名も「竜王」

このことに気が付いてから、いてもたってもいられなくなり

「竜王」に向かいました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

『(中略)天文11年(1542年)6月に信虎を追放し国主となった晴信期の初期には信濃侵攻を本格化している。川除工事の開始時期は不明であるが、『明治以前日本土木史』では信濃侵攻と平行して天文11年に堤防築造が着工したとされている。一方で、川除場で行われる夏御幸の開始時期が弘治年間(1555年 - 1558年)であることから、弘治年間までには着工されていたとする説もある』

戦国時代の名治水として知られる「信玄堤」

それまで、毎年のように氾濫していた川がこの「信玄堤」の完成とともに氾濫が見事に治まったといいます。

その「信玄堤」が「天文11年」に「信濃侵攻」と同時期に着工が始まったというのです。

あの「天文年間」です。

もうおわかりかと思いますが、僕の推論はこうです。

『「信州の民、および、ひかるの民」は武田軍に「乱妨取り(ひとさらい)」され、甲斐に連れてこられた。そして、国土開発のため信玄によって使役され、「信玄堤」を築いた。』

時代は全く合致します。状況も合致します。

そしてその信玄堤のある地は、その名も「竜王」

このことに気が付いてから、いてもたってもいられなくなり

「竜王」に向かいました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月12日

検索 信玄堤1 <泉小太郎伝説の実際(37)>

古代の「地固め」の治水工事をさぐっている時に、たまたま、次の記事を目にします。

『治水の祭り おみゆきさん』

『この土手のメンテナンスのために武田信玄が推奨していたのが、おみゆきさんなのです!お祭りと言えば、人が集まりますよね??お祭りで人手を集め、お神輿を担ぎながら楽しく土手を踏み固めてメンテナンスしてしまおう!というのが、武田信玄の発想だったそうです。』

この祭の存在を知った時に

田沢神明宮縁起にあった犀川のほとりを大勢の光の民が見て回る祭りを想起しました。

『祭りをメンテナンスに利用』(ミツカン文化センター 機関誌『水の文化』32号 治水家の統(すべ)より) 和田 一範 氏

『武田信玄は、信玄堤を含むトータルな仕組みで、流水を統制しました。私はそれを「流水コントロールシステム」と呼んでいるのですが、このシステムは河川とのつき合い方を熟知した、かなりサスティナブルなものになっています。

(中略)

これらの施設も卓越していますが、メンテナンスにおいても大変素晴らしいシステムが考え出されています。それが、毎年4月15日に行なわれる、洪水期前の水防のお祭りである御幸祭、通称「おみゆきさん」です。』

犀川のほとりにともしびを灯す祭が治水のための補修だということに気がついたあとでしたので、

「おみゆきさん」という行事と田沢神明宮で行われていた祭との関連性を感じたのです。

その流れのなかで「信玄堤」の存在にたどり着きます。

すこし、話はそれるかもしれませんが「信玄堤」について深掘りします。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

『治水の祭り おみゆきさん』

『この土手のメンテナンスのために武田信玄が推奨していたのが、おみゆきさんなのです!お祭りと言えば、人が集まりますよね??お祭りで人手を集め、お神輿を担ぎながら楽しく土手を踏み固めてメンテナンスしてしまおう!というのが、武田信玄の発想だったそうです。』

この祭の存在を知った時に

田沢神明宮縁起にあった犀川のほとりを大勢の光の民が見て回る祭りを想起しました。

『祭りをメンテナンスに利用』(ミツカン文化センター 機関誌『水の文化』32号 治水家の統(すべ)より) 和田 一範 氏

『武田信玄は、信玄堤を含むトータルな仕組みで、流水を統制しました。私はそれを「流水コントロールシステム」と呼んでいるのですが、このシステムは河川とのつき合い方を熟知した、かなりサスティナブルなものになっています。

(中略)

これらの施設も卓越していますが、メンテナンスにおいても大変素晴らしいシステムが考え出されています。それが、毎年4月15日に行なわれる、洪水期前の水防のお祭りである御幸祭、通称「おみゆきさん」です。』

犀川のほとりにともしびを灯す祭が治水のための補修だということに気がついたあとでしたので、

「おみゆきさん」という行事と田沢神明宮で行われていた祭との関連性を感じたのです。

その流れのなかで「信玄堤」の存在にたどり着きます。

すこし、話はそれるかもしれませんが「信玄堤」について深掘りします。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月09日

検索 古代の治水工事2 <泉小太郎伝説の実際(36)>

穂高神社で犀の像を見てから、たびたび古代の土木器具を検索していたのですが、僕の能力では見つけ出すことはできませんでした。そこで、古代の土木器具は無理だとしても、古代の治水に関しては学ぶことができると思い古代の治水に関する資料を探り始めました。

古代の治水を調べると

主に次のことが行われているように思います。

「川の整備 拡幅」 主に川の石をさらうなど

「堤防の設置」

「緩衝材の設置」水の勢いを緩めるための石などの設置

「用水路の整備」利水としての治水

「氾濫調整池の整備」氾濫時にあえて水を引き込む場所の整備

驚くべきことに(というか当然ですが)近世になるまでこれらの作業は、ほぼ手作業で行われていました。そのため使われるものとしてはモッコであったり木材のテコであったりします。今回想定している「犀」のような巨石を使う可能性は次の二つのみであると思われます。

「堤防の設置」のための地固め

「用水路の整備」のための地固め

現代でいうところの「ロードローラー」です。

堤防は、地固めをしないと簡単に崩落してしまいます。

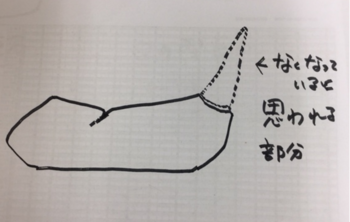

使用している様を想像で描いてみました。(下手ですみません)

これが僕の想定した犀です。

もともと犀の角は、岩などにぶつけて掘削するものだと思っていましたが

よくよく考えるとこの重量のものを簡単に扱えるわけもなく

ロードローラーのように曳き回して圧をかけるくらいが妥当だと思います。

この「地固め」に関する治水の歴史を調べる中で

ある地方に結びつく、泉小太郎にも結びつく発見をしたのです。

「治水」の歴史を探っている時、見つけたもの。

それが「信玄堤」です。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

古代の治水を調べると

主に次のことが行われているように思います。

「川の整備 拡幅」 主に川の石をさらうなど

「堤防の設置」

「緩衝材の設置」水の勢いを緩めるための石などの設置

「用水路の整備」利水としての治水

「氾濫調整池の整備」氾濫時にあえて水を引き込む場所の整備

驚くべきことに(というか当然ですが)近世になるまでこれらの作業は、ほぼ手作業で行われていました。そのため使われるものとしてはモッコであったり木材のテコであったりします。今回想定している「犀」のような巨石を使う可能性は次の二つのみであると思われます。

「堤防の設置」のための地固め

「用水路の整備」のための地固め

現代でいうところの「ロードローラー」です。

堤防は、地固めをしないと簡単に崩落してしまいます。

使用している様を想像で描いてみました。(下手ですみません)

これが僕の想定した犀です。

もともと犀の角は、岩などにぶつけて掘削するものだと思っていましたが

よくよく考えるとこの重量のものを簡単に扱えるわけもなく

ロードローラーのように曳き回して圧をかけるくらいが妥当だと思います。

この「地固め」に関する治水の歴史を調べる中で

ある地方に結びつく、泉小太郎にも結びつく発見をしたのです。

「治水」の歴史を探っている時、見つけたもの。

それが「信玄堤」です。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月09日

検索 古代の治水工事1 <泉小太郎伝説の実際(35)>

「犀」の考察の際

下のような図を挿入しました。

「犀」がひょっとしたら古代の治水工事に使われた

土木工事の道具だったかもしれないという想像した

のがこのような図です。

それが田沢神明宮で岩舟をみつけ

さらに欠けた場所を探し

その行方を探した故に

田沢神明宮に残る

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死セリと云う」

という伝承が この地の戦乱を記録し、さらにこの悪徒が武田軍であること

さらには「武田信親」という、のちに「海野竜宝」と名乗った武将であることの可能性まで

突き当たりました。

さて、この「犀」と想定した「岩舟」は古代にどのように使われていたか

ということを想定するために、古代の治水工事を調べ始めました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月06日

検索 ふたたび「犀の角」を探して4 <泉小太郎伝説の実際(34)>

いままで述べたように、田沢神明宮に書かれた「天文の悪徒」は武田軍です。

武田軍がこの地を攻めました。

そして、それによって断絶した海野氏の娘と婚姻し武田家の次男が海野氏を引き継ぐ。

しかも竜宝と名乗って。

生まれつき盲目だったため(のちに判明するが田沢神明宮を攻めたあとすぐに失明)

武田信玄のあとを継ぐのは三男の勝頼が継ぐことになります。

その後海野治世、20年あまりで織田信長軍によって滅ぼされ、

ここで武田家は滅亡します。

ちなみに、武田の血が完全に途絶えたかというとそうではなく

実はこの竜宝のこどもが伊那地方に逃げのびて現在の武田氏の祖先となったということです。

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死セリと云う」

この神明宮縁起に込められた一文は

武田竜宝のことを言っており

暗に武田はこの神明宮を壊滅させた祟りによって滅びたと言いたかったのかもしれません。

実際 この地の氏子としては、そう感じたでしょう。

さらにここまで判明すると一文の前半の『矢穴を掘りけども破ることあたはず』は、『戦乱に巻き込まれたがこの船石は残った。』傷ついた岩舟を見て自分たちの運命を重ねたのではないでしょうか。

「船石」つまり我々「ひかるの民」「安曇の民」は戦乱では決して破れない。という強い意志の表れでもあるようにも思えます。

そう思うとこの「船石」は、戦禍に残された 平和への希望をこめたモニュメントのようにも思えるのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月05日

検索 ふたたび「犀の角」を探して3 <泉小太郎伝説の実際(33)>

田沢神明宮にある岩舟の伝承

『天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死せりと言う』をしらべました。

予想だにしない事実が判明します。(事実かどうかは読んだみなさんが判断してください)

『海野信親』 (ウィキペディアより)

『海野 信親(うんの のぶちか)は、戦国時代から安土桃山時代かけての人物。甲斐の戦国大名で武田氏当主の武田信玄(晴信)の次男。武田 竜芳(たけだ りゅうほう)とも、諱は勝重(かつしげ)とも呼ばれる』

武田竜芳(?)うん?なんでこれが検索されたんだろうたぶん竜の文字がひっかかったんだなと思いきや

他の記事の見出しに

「武田竜宝」の文字。

武田竜宝(たけだりゅうほう)で検索していくとついにこの文章を発見します。

『歴史研究海野』(2019 海野史研究会 All Rights Reserved. 信州海野郷 武舍秀雄製作)

海野氏の歴史

(中略)

28代海野棟綱の嫡男幸義は海野平合戦で戦死した。(ここで海野氏が断絶)

(中略)

永禄4年(西暦1561年)海野氏の家名を滅ぼすことは心ならぬと、信玄の二男次郎信親は、信濃の豪族海野幸義公の女子を妻として、海野民部丞竜宝と名乗り海野氏を継いだと言われている。

(中略) 竜宝は、生まれつきに目が不自由であったため、早くから仏門に帰依しており、信玄の近くに仕えていた

(中略)永禄10年(1567)10月に信玄の長男が亡くなり、二男の信親は盲目であったため、三男の勝頼が(信玄のあとを)継ぐことになった。

(中略)武田氏滅亡、その報を聞くと海野竜宝は、天正10年(西暦1582年)3月に入明寺で自害し果てた。42歳であった。

これが、武田竜宝こと、海野竜宝こと 武田信親の一生です。

これどう思いますか?

太字下線の部分だけピックアップします。

西暦1561年 信玄の二男次郎信親は

海野民部丞竜宝と名乗り海野氏を継いだ

竜宝は、生まれつきに目が不自由であった

西暦1582年 入明寺で自害し果てた。

ここでもう一度 田沢神明宮の縁起と比べてみます。

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死セリと云う」

眼くらみて → 生まれつき目が不自由

人の家へ入り → この地方を治めていた海野氏を継ぎ

即時に死せり → 信長軍により21年の治世で死ぬ

この伝承の悪徒とは、海野竜宝のことを言っていると思いませんか。

※※※※※※※※※

実は こののち 入明寺を訪問すると

海野竜宝の失明時期が

生まれつき目が不自由だったのではなく

15歳の時に失明となったことが判明します。

15歳を計算すると天文二十二年となり

まさに、田沢神明宮が壊滅した年の翌年か翌々年にあたります。

15歳といえば初陣の可能性があります

「即時に眼くらみて」 → 「田沢を攻めた翌年に失明し」

となります。

この詳細は後日述べます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

『天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死せりと言う』をしらべました。

予想だにしない事実が判明します。(事実かどうかは読んだみなさんが判断してください)

『海野信親』 (ウィキペディアより)

『海野 信親(うんの のぶちか)は、戦国時代から安土桃山時代かけての人物。甲斐の戦国大名で武田氏当主の武田信玄(晴信)の次男。武田 竜芳(たけだ りゅうほう)とも、諱は勝重(かつしげ)とも呼ばれる』

武田竜芳(?)うん?なんでこれが検索されたんだろうたぶん竜の文字がひっかかったんだなと思いきや

他の記事の見出しに

「武田竜宝」の文字。

武田竜宝(たけだりゅうほう)で検索していくとついにこの文章を発見します。

『歴史研究海野』(2019 海野史研究会 All Rights Reserved. 信州海野郷 武舍秀雄製作)

海野氏の歴史

(中略)

28代海野棟綱の嫡男幸義は海野平合戦で戦死した。(ここで海野氏が断絶)

(中略)

永禄4年(西暦1561年)海野氏の家名を滅ぼすことは心ならぬと、信玄の二男次郎信親は、信濃の豪族海野幸義公の女子を妻として、海野民部丞竜宝と名乗り海野氏を継いだと言われている。

(中略) 竜宝は、生まれつきに目が不自由であったため、早くから仏門に帰依しており、信玄の近くに仕えていた

(中略)永禄10年(1567)10月に信玄の長男が亡くなり、二男の信親は盲目であったため、三男の勝頼が(信玄のあとを)継ぐことになった。

(中略)武田氏滅亡、その報を聞くと海野竜宝は、天正10年(西暦1582年)3月に入明寺で自害し果てた。42歳であった。

これが、武田竜宝こと、海野竜宝こと 武田信親の一生です。

これどう思いますか?

太字下線の部分だけピックアップします。

西暦1561年 信玄の二男次郎信親は

海野民部丞竜宝と名乗り海野氏を継いだ

竜宝は、生まれつきに目が不自由であった

西暦1582年 入明寺で自害し果てた。

ここでもう一度 田沢神明宮の縁起と比べてみます。

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死セリと云う」

眼くらみて → 生まれつき目が不自由

人の家へ入り → この地方を治めていた海野氏を継ぎ

即時に死せり → 信長軍により21年の治世で死ぬ

この伝承の悪徒とは、海野竜宝のことを言っていると思いませんか。

※※※※※※※※※

実は こののち 入明寺を訪問すると

海野竜宝の失明時期が

生まれつき目が不自由だったのではなく

15歳の時に失明となったことが判明します。

15歳を計算すると天文二十二年となり

まさに、田沢神明宮が壊滅した年の翌年か翌々年にあたります。

15歳といえば初陣の可能性があります

「即時に眼くらみて」 → 「田沢を攻めた翌年に失明し」

となります。

この詳細は後日述べます。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月05日

検索 ふたたび「犀の角」を探して2 <泉小太郎伝説の実際(32)>

『天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死せりと言う』

『(要約)天文年間に、悪徒が石をつかうために、矢による傷をつけたが壊れることはなかった。(傷をつけたものは)即時に盲目となり 人の家へ入り(?)死んだと伝えられている』

この伝承をたどればひょっとして「犀の角」を見つけられるのではないかと

探索を始めました。

そして実は、この伝承の暗号を解くことが出来たと思っています。

先ほどの一文をもう一度読んでみましょう。

「即時に盲目となって人の家へ入り死んだ」とあります。

僕はまず、この「人の家へ入り」という文章に違和感を感じます。

どういう意味なんだろう?

即時に盲目となったとあり「目の見えない人がそうは遠くまでいけないだろう」と思い

これは「近くの人家が伝承しているということを示してるのではないか」と思い車を走らせ、

近くに人家がないかと探してみました。

しかし、人家そのものが近くにはなくこのアプローチは完全に間違っていると思いあきらめました。

次に、「悪徒」とは「武田軍」であり、その武田軍が略奪したのだからひょっとして、

武田信玄「犀の角」がもっているんじゃないの?と思いました。

各地の秘仏も武田軍によって奪われているという前例もあります。

そこでつぎつぎに検索をしはじめました。

「武田信玄 宝」で、武田信玄の宝物館があることがわかり、品目等を調べましたがそれらしいものはありません。

「武田信玄 犀の角」検索そのものがありません。

「武田信玄 犀」 なし

「武田信玄 角」 鎧かぶとが検索されます。

やっぱりだめか。。。

しかし、つぎの検索で急転します。

「武田信玄 龍の宝」

この検索をするとなんと次の名が上がってくるのです。

「海野信親 – Wikipedia」

? なんでこの検索結果?

でも!!海野の名前?

武田軍に滅ぼされるまで、この地を治めていたのが海野氏です。

海野一族が生き残っていて、この人が「犀の角」を持ちだして保管していたのか?

そうおもってこの「海野信親」(うんののぶちか)を検索しはじめました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

『(要約)天文年間に、悪徒が石をつかうために、矢による傷をつけたが壊れることはなかった。(傷をつけたものは)即時に盲目となり 人の家へ入り(?)死んだと伝えられている』

この伝承をたどればひょっとして「犀の角」を見つけられるのではないかと

探索を始めました。

そして実は、この伝承の暗号を解くことが出来たと思っています。

先ほどの一文をもう一度読んでみましょう。

「即時に盲目となって人の家へ入り死んだ」とあります。

僕はまず、この「人の家へ入り」という文章に違和感を感じます。

どういう意味なんだろう?

即時に盲目となったとあり「目の見えない人がそうは遠くまでいけないだろう」と思い

これは「近くの人家が伝承しているということを示してるのではないか」と思い車を走らせ、

近くに人家がないかと探してみました。

しかし、人家そのものが近くにはなくこのアプローチは完全に間違っていると思いあきらめました。

次に、「悪徒」とは「武田軍」であり、その武田軍が略奪したのだからひょっとして、

武田信玄「犀の角」がもっているんじゃないの?と思いました。

各地の秘仏も武田軍によって奪われているという前例もあります。

そこでつぎつぎに検索をしはじめました。

「武田信玄 宝」で、武田信玄の宝物館があることがわかり、品目等を調べましたがそれらしいものはありません。

「武田信玄 犀の角」検索そのものがありません。

「武田信玄 犀」 なし

「武田信玄 角」 鎧かぶとが検索されます。

やっぱりだめか。。。

しかし、つぎの検索で急転します。

「武田信玄 龍の宝」

この検索をするとなんと次の名が上がってくるのです。

「海野信親 – Wikipedia」

? なんでこの検索結果?

でも!!海野の名前?

武田軍に滅ぼされるまで、この地を治めていたのが海野氏です。

海野一族が生き残っていて、この人が「犀の角」を持ちだして保管していたのか?

そうおもってこの「海野信親」(うんののぶちか)を検索しはじめました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月05日

検索 ふたたび「犀の角」を探して1 <泉小太郎伝説の実際(31)>

武田軍の進軍によりこの地方の神社や寺は

ことごとく(大事なことなので2回言います ことごとく)

壊滅してしまい、それまで伝わった神宝や古伝、由緒は

灰燼となりました。

まずはここで一つ謝りたいことがあります。

それは「信府統記」に対してです。

「ひかるくん」を「泉小太郎」とし、犀龍や白龍王の伝説を作り上げ、坂上田村麻呂伝説などをでっちあげたというあの本です。

この本の中でも、何度か批判したりもしていました。

しかし、すくなくとも泉小太郎伝説に関しては、戦乱のため

あたるべき資料が壊滅していたということが判明したため(戦乱終結から100年以上あと)、

今では逆に信府統記は、

江戸時代、戦乱によって途絶えた安曇野やその他の伝承をなくなる前に保存したのではないかと考えるようになりました。

そして、村々を回って口伝という形で伝えられた安曇野の伝説を集め一つにした。

手法はともかく、失われる前にという思いは戦乱終結100年たったあとであれば急務だったのかもしれません。

またこの地方の神社の由緒がどれもこれも画一的で

同じような伝承になってしまっているのは

それまでの由緒が壊滅し、伝えていた人々も

いなくなってしまっていたために江戸時代に復活させた経緯があったのです。

さて話を戻しますが

僕がこの天文年間の事実を調べるきっかけになったのは、

「犀の角」を探すために、田沢神明宮にある次の一文を調べ始めたからでした。

もう一度書きます。

『天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死せりと言う』

『(要約)天文年間に、悪徒が石をつかうために、矢による傷をつけたが壊れることはなかった。(傷をつけたものは)即時に盲目となり 人の家へ入り(?)死んだと伝えられている』

では犀の角つまり犀矛はどこへ行った?

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

ことごとく(大事なことなので2回言います ことごとく)

壊滅してしまい、それまで伝わった神宝や古伝、由緒は

灰燼となりました。

まずはここで一つ謝りたいことがあります。

それは「信府統記」に対してです。

「ひかるくん」を「泉小太郎」とし、犀龍や白龍王の伝説を作り上げ、坂上田村麻呂伝説などをでっちあげたというあの本です。

この本の中でも、何度か批判したりもしていました。

しかし、すくなくとも泉小太郎伝説に関しては、戦乱のため

あたるべき資料が壊滅していたということが判明したため(戦乱終結から100年以上あと)、

今では逆に信府統記は、

江戸時代、戦乱によって途絶えた安曇野やその他の伝承をなくなる前に保存したのではないかと考えるようになりました。

そして、村々を回って口伝という形で伝えられた安曇野の伝説を集め一つにした。

手法はともかく、失われる前にという思いは戦乱終結100年たったあとであれば急務だったのかもしれません。

またこの地方の神社の由緒がどれもこれも画一的で

同じような伝承になってしまっているのは

それまでの由緒が壊滅し、伝えていた人々も

いなくなってしまっていたために江戸時代に復活させた経緯があったのです。

さて話を戻しますが

僕がこの天文年間の事実を調べるきっかけになったのは、

「犀の角」を探すために、田沢神明宮にある次の一文を調べ始めたからでした。

もう一度書きます。

『天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず即時に眼くらみて人の家へ入り死せりと言う』

『(要約)天文年間に、悪徒が石をつかうために、矢による傷をつけたが壊れることはなかった。(傷をつけたものは)即時に盲目となり 人の家へ入り(?)死んだと伝えられている』

では犀の角つまり犀矛はどこへ行った?

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月01日

検索 知りたくなかった「天文年間」3 <泉小太郎伝説の実際(30)>

さて、武田軍の略奪行為がこの天文年間に吹き荒れたということを

知って田沢神明宮縁起を読み直すと

田沢神明宮縁起の中身もガラッと変わってきます。

離散はただ単に村が寂れたわけではなく

この戦乱期に散り散りになった村民のことで

分社もしかたなく信仰を守り継ぐために行った行為でしょう。

そして、神明宮の焼失は火事などではなく

戦乱によって略奪され燃やされたということで

「犀の矛」も神宝も奪われ、その際に古代の記録も消失したのでしょう

その後、神社を修補できなかったのは住民の信心が廃れたという意味ではなく

そもそも、その地を修補すべき住民がほぼ壊滅していなくなってしまっていたということでしょう。

これも豊科町誌にのっていた民話ですが

「田沢神明宮の岩舟を傷つけようとノミを入れたところ血が噴き出た」とあります。

この血が噴き出るという表現が、まさにこの地に起きたことを物語っていると思えます。

さらに追い打ちをかけるようにして、

文禄年間(1593年から1596年まで)天文の戦乱から40年後に

この地の犀川が氾濫し

田沢村の半分ほどが流され消滅して分断されてしまいます。

これは、もう、立ち直れない。

そして、この記事を書いている際に、気が付いたのですがこの文禄の川の氾濫は

ひょっとしたら人災だったのではないでしょうか。

犀川のほとりで暮らしていた人々は

犀川の恐ろしさも知っていた。

だから年に一度の祭りには近隣総出で

犀川をチェックして歩いた。

たしかに縁起にはこう書いてあります。

『里の民は皆で厳重に祭祀を務めた 人々は正直にて日夜滞りなく神慮を涼め奉つ』

この一文は治水を継続させるために

祭祀というかたちで習慣として川をチェックしていたことを表したものではないでしょうか。

そう思って田沢神明宮縁起を読んでみると

具体的に書いてある場所があります。

前回紹介した祭りの風景を描いた箇所です。

初めの時はこの内容に気が付かず読み飛ばしていました。

『(要約)水が干上がる毎年3月25日に(のちに神託を得て7月16日に変更)祭りを行った。

田沢村の東山(光城山が想定される)の頂上と、

犀川沿いに灯りを照らして竜神を祀るように小太郎が命じた祭りである。

文禄のあたりから行事が出来なくなって水難が多くなった。

また、他の村の協力もなくなって今はなんとか田沢村だけでおこなっている』

とあります。

以前、述べた祭りは単なる豊穣の祭りではなかったのです。

確かに日程がおかしい。3月25日と、この地方では春になるまえ、

雪解け水の増水が始まる前で、豊穣の祭りではない。

雪解けの前の水量が少なく岸が干上がって見えている時に

近くの村々の人々を集めて一斉点検をしろと「ひかるくん」は命じたのです。

それが、7月16日に変更されたのは夏の台風前に修繕を行う必要があるということがあるということで

後世になって修正されたのでしょう。

そして、天文の戦乱後、その風習がなくなるととたんに水難が多くなりはじめ

ついには文禄年間、大決壊をおこし、田沢村は分割し流されます。

ひかるくんの治水は決してその一時ではなかったのです。

治水は続けることに意味があると知っているかのように

祭りという形で、決壊の危険を点検し、補修が必要な箇所には補強するなどの補修をを命じたのです。

そして、それは里人に「厳重に」守られて西暦400年~西暦1590年の1100年ものあいだこの地では

治水に成功していたのです。

仁科濫觴記には、「ひかるくん」の治水工事の前には幾度も氾濫したという記述もありますから

完璧ともいえる治水システムです。

それを天文年間の 武田軍、いや、(時代もあるからあまり責められないので)「戦乱の世」が

やってきて村人が壊滅し、祭りやそんな治水活動が途絶えた結果

氾濫を起こしたのではないでしょうか。

僕は戦乱を憎みます。

この戦乱がなければ確実にひかるくんの伝説は残っていたことでしょう。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

知って田沢神明宮縁起を読み直すと

田沢神明宮縁起の中身もガラッと変わってきます。

離散はただ単に村が寂れたわけではなく

この戦乱期に散り散りになった村民のことで

分社もしかたなく信仰を守り継ぐために行った行為でしょう。

そして、神明宮の焼失は火事などではなく

戦乱によって略奪され燃やされたということで

「犀の矛」も神宝も奪われ、その際に古代の記録も消失したのでしょう

その後、神社を修補できなかったのは住民の信心が廃れたという意味ではなく

そもそも、その地を修補すべき住民がほぼ壊滅していなくなってしまっていたということでしょう。

これも豊科町誌にのっていた民話ですが

「田沢神明宮の岩舟を傷つけようとノミを入れたところ血が噴き出た」とあります。

この血が噴き出るという表現が、まさにこの地に起きたことを物語っていると思えます。

さらに追い打ちをかけるようにして、

文禄年間(1593年から1596年まで)天文の戦乱から40年後に

この地の犀川が氾濫し

田沢村の半分ほどが流され消滅して分断されてしまいます。

これは、もう、立ち直れない。

そして、この記事を書いている際に、気が付いたのですがこの文禄の川の氾濫は

ひょっとしたら人災だったのではないでしょうか。

犀川のほとりで暮らしていた人々は

犀川の恐ろしさも知っていた。

だから年に一度の祭りには近隣総出で

犀川をチェックして歩いた。

たしかに縁起にはこう書いてあります。

『里の民は皆で厳重に祭祀を務めた 人々は正直にて日夜滞りなく神慮を涼め奉つ』

この一文は治水を継続させるために

祭祀というかたちで習慣として川をチェックしていたことを表したものではないでしょうか。

そう思って田沢神明宮縁起を読んでみると

具体的に書いてある場所があります。

前回紹介した祭りの風景を描いた箇所です。

初めの時はこの内容に気が付かず読み飛ばしていました。

『(要約)水が干上がる毎年3月25日に(のちに神託を得て7月16日に変更)祭りを行った。

田沢村の東山(光城山が想定される)の頂上と、

犀川沿いに灯りを照らして竜神を祀るように小太郎が命じた祭りである。

文禄のあたりから行事が出来なくなって水難が多くなった。

また、他の村の協力もなくなって今はなんとか田沢村だけでおこなっている』

とあります。

以前、述べた祭りは単なる豊穣の祭りではなかったのです。

確かに日程がおかしい。3月25日と、この地方では春になるまえ、

雪解け水の増水が始まる前で、豊穣の祭りではない。

雪解けの前の水量が少なく岸が干上がって見えている時に

近くの村々の人々を集めて一斉点検をしろと「ひかるくん」は命じたのです。

それが、7月16日に変更されたのは夏の台風前に修繕を行う必要があるということがあるということで

後世になって修正されたのでしょう。

そして、天文の戦乱後、その風習がなくなるととたんに水難が多くなりはじめ

ついには文禄年間、大決壊をおこし、田沢村は分割し流されます。

ひかるくんの治水は決してその一時ではなかったのです。

治水は続けることに意味があると知っているかのように

祭りという形で、決壊の危険を点検し、補修が必要な箇所には補強するなどの補修をを命じたのです。

そして、それは里人に「厳重に」守られて西暦400年~西暦1590年の1100年ものあいだこの地では

治水に成功していたのです。

仁科濫觴記には、「ひかるくん」の治水工事の前には幾度も氾濫したという記述もありますから

完璧ともいえる治水システムです。

それを天文年間の 武田軍、いや、(時代もあるからあまり責められないので)「戦乱の世」が

やってきて村人が壊滅し、祭りやそんな治水活動が途絶えた結果

氾濫を起こしたのではないでしょうか。

僕は戦乱を憎みます。

この戦乱がなければ確実にひかるくんの伝説は残っていたことでしょう。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら