2022年03月22日

検索 仏崎観音寺1 <泉小太郎伝説の実際(49)>

入明寺で竜宝の墓を見て違和感を感じ

ひょっとすると犀の角は、田沢神明宮縁起に伝えられるように犀の広鉾(ひろほこ)と呼ばれるように

本当に矛であったのかもしれない

さらに言えば青銅器と関係しているものかもしれないと思っていたころ

まったくの偶然から仏崎観音寺を発見しました。

仕事中に

白馬から安曇野に通じる山沿いの道を急いでいる途中

近道と思い側道に入ったところで

行き止まりに迷い込んでしまいました。

幸いお寺の広い駐車場がありましたので、そこでUターンしようとしたところ

こんな像を見つけました。

手水の竜にこどもがのっている

まさに泉小太郎像です。

ふとみるとここは駐車場でした。

仏崎観音寺

聞いたこともない寺でした。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

ひょっとすると犀の角は、田沢神明宮縁起に伝えられるように犀の広鉾(ひろほこ)と呼ばれるように

本当に矛であったのかもしれない

さらに言えば青銅器と関係しているものかもしれないと思っていたころ

まったくの偶然から仏崎観音寺を発見しました。

仕事中に

白馬から安曇野に通じる山沿いの道を急いでいる途中

近道と思い側道に入ったところで

行き止まりに迷い込んでしまいました。

幸いお寺の広い駐車場がありましたので、そこでUターンしようとしたところ

こんな像を見つけました。

手水の竜にこどもがのっている

まさに泉小太郎像です。

ふとみるとここは駐車場でした。

仏崎観音寺

聞いたこともない寺でした。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月22日

検索 武田軍その後 <泉小太郎伝説の実際(48)>

安曇野および信州の「古代~中世の歴史」は消滅してしまったと言っていいと、今は考えています。

果たして、歴史が消滅することなんてことがあり得るのでしょうか。

今回の探索により、様々な特殊な事情が重なると歴史は見事に消滅してしまうことがわかってきました。

今回は歴史が消える仕組みも時に触れ述べていきたいと思っています。(これからのサブテーマです)

まず、安曇野地方の(信州の)歴史が消えた一番大きな要因は、この地方への武田軍の侵略行為が原因だと思います。

武田軍の記録や、その後のこの地方の状況については

武田信玄研究者が、かなりの人数いますので、図書館等でかなり詳細に知ることができます。

中でも、松本市中央図書館の武田軍に関する書籍は充実しています。

犀の角の行方が気になりいろいろ武田軍について調べましたが

その行いがこの地方にもたらした影響はとても悲惨でした。

昨年調べた田沢神明宮の縁起からもわかるように

天文年間に武田軍は幾度となく信州を席捲します。

そして、その時従軍していた「悪徒」(一般兵)が略奪を行い

この地方の宝物をはじめ、歴史として残っていた文書の類も

焼失あるいは紛失してしまっていることは前回述べました。

天文10年に武田軍が、信濃に進軍をはたし、それから天文22年、この地方が壊滅するまで約12年間も毎年来ては、

略奪を続けました。

さらに、どうやら、武田軍はこの信州の地を統治するつもりは全くなかったとみえ、戦闘が終了した後も、

この地は放置されてしまいます。

また天文22年から12年にわたり現在の長野市付近にて

川中島の戦いが始まりますので

それからさらに12年間もこの地は戦場への通り道として

略奪されていたのではないかと考えます(この辺の詳細はいまのところは省略します)

天文22年(1553年)にこの地が壊滅したのち、統治が始まるのが

竜宝が「海野」を名乗ってからと考えると、実にその後8年は放置されていたことになります。

その間にこの地方に起こったこともかなり詳細にわかっています。

戦乱中に、「青田刈り」(その年の収穫をさせないように、イネを刈ってしまう)等もおこなったため

種もみさえ尽き、その後、数年の飢饉(ききん)によりこの地方の人々の多くは死に絶えたというのです。

この飢饉の死者のほうが実際の戦闘の死者よりはるかに多かったのではないのでしょうか。

約20年間におよぶ戦乱と飢饉。この地方の民は離散し、語り継ぐものまでいなくなっていたとしても当然です。

なぜ、武田信玄はこのような策をとったのでしょう。

これには武田信玄が忠実に従っていた「孫子の兵法書」(そんしのへいほうしょ)が関係しています。

「孫子の兵法書」とは

『孫子』(そんし)は、紀元前500年ごろの中国春秋時代の軍事思想家孫武の作とされる兵法書。武経七書の一つ。古今東西の兵法書のうち最も著名なものの一つである。紀元前5世紀中頃から紀元前4世紀中頃あたりに成立したと推定されている。孫武は戦争の記録を分析・研究し、勝敗は運ではなく人為によることを知り、勝利を得るための指針を理論化して、本書で後世に残そうとした。

(ウィキペディアより)

孫子の兵法書は現代でも、ビジネス書等で人気があるため、

書籍やYouTubeなどでもすぐに検索ができますので、興味のある方は見てください。

そして、この孫子の兵法書の信奉者の代表が武田信玄であり、かの有名な「風林火山」も孫子の兵法書からの引用です。

「孫子の兵法書」の研究も少ししましたが、その結論として

この信州の地は「孫子の兵法書」によって壊滅したと言ってもいいと僕は考えています。

孫子の兵法書は優れた戦術書であるのですが、実は、戦闘後の統治については何も書かれていないのです。

勝ち方も、敵国、敵軍をだまし、謀り、略奪等をおこない、その地方の国力を削ぐ。そういう文書なのです。

武田信玄はこの書の信奉者であり、この書に忠実でありました。

孫子の兵法の戦略がこの地にもたらした被害をあげてみます。

① 策略によって、同地域の氏族を分断して戦わせた

またいつか北信地方、東信地方(信濃の北地域、東地域)の歴史についても書こうと思いますが、武田軍は、調略によって諏訪氏と村上氏をつかって、海野氏を壊滅させ、その後、海野系の真田を引き入れ、次には真田を使い、村上氏を壊滅させるなどの調略を得意としました。

これにより、今でも地域間の憎悪が続いてしまっています。

② 統治を目的とせず、敵の力を削ぐために、略奪を戦略の基本とした。

乱取りという人狩りをはじめとして執拗に略奪を繰り返したため、この地方はおそらく20年にわたって完全に荒廃しました。

これによりこの地方の民は壊滅の状況となりました。

孫子の兵法というのは戦闘の勝利には強力な手法ですが

その後の統治については書かれていないという欠点があることを

もう少し踏まえてもいいと思えるほどの悲惨な状況です。

武田信玄自身に関しても孫子の兵法を頼りにしたばかりに

小競り合いの繰り返しと統治が拡大できなかったことによる

周囲武将との国力の差、民の離散、また、獲得武将への疑心暗鬼を引き起こし

結局戦国時代を勝ち抜くことができなかったと言っていいと私は考えます。

結論としては、孫子の兵法は「軍事バカ」を作り出す書物だと思います。

さて、孫子の兵法の批判をしましたが、(それくらいのことをこの書物は信州に信玄という形でダメージを与えました)さらにこの地方の歴史伝達においての悲劇は続きます。

天文年間の後、だいぶ遅れて武田は信州統治をし始めます。

壊滅させたあと、今までの略奪の限りをつくした地域での統治者となります。

このため、本来であれば残ったであろう

恨みや過去の歴史は封印せざるを得なくなります。伝えたくてもなかなか伝えづらくなってしまうのです。

そのため、「伝承」や「昔話」「民話」として語られるにとどまってしまいます。

田沢神明宮の天文年間の伝承の

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたわず 即時に眼くらみて人の家へ入り死せり」

も苦肉の策で残された命の一文だったと思います。

さらに歴史伝達的な不幸としては

その後、約300年続く徳川政権が

武田信玄をリスペクトしてしまったことにより

この流れがその後300年続いてしまったということです。

江戸時代に編纂された「信府統記」(しんぷとうき)も為政者側の記録となりますので

協力した民たちも、口ごもったに違いありません。

各地の縁起も、ぼかした程度にとどまるのはしょうがないでしょう。

普通、武田軍の残した爪痕はもっと鮮明にこの地に残っていてもいいはずですが

このような歴史的背景により、今、この地で生活している人間もほぼ知らない事実になってしまったと言っていいでしょう。

歴史は、戦争とその後の統治によって完全に消滅しうる。

今回の歴史探求によって知った重要な過去からのメッセージでした。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

果たして、歴史が消滅することなんてことがあり得るのでしょうか。

今回の探索により、様々な特殊な事情が重なると歴史は見事に消滅してしまうことがわかってきました。

今回は歴史が消える仕組みも時に触れ述べていきたいと思っています。(これからのサブテーマです)

まず、安曇野地方の(信州の)歴史が消えた一番大きな要因は、この地方への武田軍の侵略行為が原因だと思います。

武田軍の記録や、その後のこの地方の状況については

武田信玄研究者が、かなりの人数いますので、図書館等でかなり詳細に知ることができます。

中でも、松本市中央図書館の武田軍に関する書籍は充実しています。

犀の角の行方が気になりいろいろ武田軍について調べましたが

その行いがこの地方にもたらした影響はとても悲惨でした。

昨年調べた田沢神明宮の縁起からもわかるように

天文年間に武田軍は幾度となく信州を席捲します。

そして、その時従軍していた「悪徒」(一般兵)が略奪を行い

この地方の宝物をはじめ、歴史として残っていた文書の類も

焼失あるいは紛失してしまっていることは前回述べました。

天文10年に武田軍が、信濃に進軍をはたし、それから天文22年、この地方が壊滅するまで約12年間も毎年来ては、

略奪を続けました。

さらに、どうやら、武田軍はこの信州の地を統治するつもりは全くなかったとみえ、戦闘が終了した後も、

この地は放置されてしまいます。

また天文22年から12年にわたり現在の長野市付近にて

川中島の戦いが始まりますので

それからさらに12年間もこの地は戦場への通り道として

略奪されていたのではないかと考えます(この辺の詳細はいまのところは省略します)

天文22年(1553年)にこの地が壊滅したのち、統治が始まるのが

竜宝が「海野」を名乗ってからと考えると、実にその後8年は放置されていたことになります。

その間にこの地方に起こったこともかなり詳細にわかっています。

戦乱中に、「青田刈り」(その年の収穫をさせないように、イネを刈ってしまう)等もおこなったため

種もみさえ尽き、その後、数年の飢饉(ききん)によりこの地方の人々の多くは死に絶えたというのです。

この飢饉の死者のほうが実際の戦闘の死者よりはるかに多かったのではないのでしょうか。

約20年間におよぶ戦乱と飢饉。この地方の民は離散し、語り継ぐものまでいなくなっていたとしても当然です。

なぜ、武田信玄はこのような策をとったのでしょう。

これには武田信玄が忠実に従っていた「孫子の兵法書」(そんしのへいほうしょ)が関係しています。

「孫子の兵法書」とは

『孫子』(そんし)は、紀元前500年ごろの中国春秋時代の軍事思想家孫武の作とされる兵法書。武経七書の一つ。古今東西の兵法書のうち最も著名なものの一つである。紀元前5世紀中頃から紀元前4世紀中頃あたりに成立したと推定されている。孫武は戦争の記録を分析・研究し、勝敗は運ではなく人為によることを知り、勝利を得るための指針を理論化して、本書で後世に残そうとした。

(ウィキペディアより)

孫子の兵法書は現代でも、ビジネス書等で人気があるため、

書籍やYouTubeなどでもすぐに検索ができますので、興味のある方は見てください。

そして、この孫子の兵法書の信奉者の代表が武田信玄であり、かの有名な「風林火山」も孫子の兵法書からの引用です。

「孫子の兵法書」の研究も少ししましたが、その結論として

この信州の地は「孫子の兵法書」によって壊滅したと言ってもいいと僕は考えています。

孫子の兵法書は優れた戦術書であるのですが、実は、戦闘後の統治については何も書かれていないのです。

勝ち方も、敵国、敵軍をだまし、謀り、略奪等をおこない、その地方の国力を削ぐ。そういう文書なのです。

武田信玄はこの書の信奉者であり、この書に忠実でありました。

孫子の兵法の戦略がこの地にもたらした被害をあげてみます。

① 策略によって、同地域の氏族を分断して戦わせた

またいつか北信地方、東信地方(信濃の北地域、東地域)の歴史についても書こうと思いますが、武田軍は、調略によって諏訪氏と村上氏をつかって、海野氏を壊滅させ、その後、海野系の真田を引き入れ、次には真田を使い、村上氏を壊滅させるなどの調略を得意としました。

これにより、今でも地域間の憎悪が続いてしまっています。

② 統治を目的とせず、敵の力を削ぐために、略奪を戦略の基本とした。

乱取りという人狩りをはじめとして執拗に略奪を繰り返したため、この地方はおそらく20年にわたって完全に荒廃しました。

これによりこの地方の民は壊滅の状況となりました。

孫子の兵法というのは戦闘の勝利には強力な手法ですが

その後の統治については書かれていないという欠点があることを

もう少し踏まえてもいいと思えるほどの悲惨な状況です。

武田信玄自身に関しても孫子の兵法を頼りにしたばかりに

小競り合いの繰り返しと統治が拡大できなかったことによる

周囲武将との国力の差、民の離散、また、獲得武将への疑心暗鬼を引き起こし

結局戦国時代を勝ち抜くことができなかったと言っていいと私は考えます。

結論としては、孫子の兵法は「軍事バカ」を作り出す書物だと思います。

さて、孫子の兵法の批判をしましたが、(それくらいのことをこの書物は信州に信玄という形でダメージを与えました)さらにこの地方の歴史伝達においての悲劇は続きます。

天文年間の後、だいぶ遅れて武田は信州統治をし始めます。

壊滅させたあと、今までの略奪の限りをつくした地域での統治者となります。

このため、本来であれば残ったであろう

恨みや過去の歴史は封印せざるを得なくなります。伝えたくてもなかなか伝えづらくなってしまうのです。

そのため、「伝承」や「昔話」「民話」として語られるにとどまってしまいます。

田沢神明宮の天文年間の伝承の

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたわず 即時に眼くらみて人の家へ入り死せり」

も苦肉の策で残された命の一文だったと思います。

さらに歴史伝達的な不幸としては

その後、約300年続く徳川政権が

武田信玄をリスペクトしてしまったことにより

この流れがその後300年続いてしまったということです。

江戸時代に編纂された「信府統記」(しんぷとうき)も為政者側の記録となりますので

協力した民たちも、口ごもったに違いありません。

各地の縁起も、ぼかした程度にとどまるのはしょうがないでしょう。

普通、武田軍の残した爪痕はもっと鮮明にこの地に残っていてもいいはずですが

このような歴史的背景により、今、この地で生活している人間もほぼ知らない事実になってしまったと言っていいでしょう。

歴史は、戦争とその後の統治によって完全に消滅しうる。

今回の歴史探求によって知った重要な過去からのメッセージでした。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月21日

検索 ふりだしの犀の角 <泉小太郎伝説の実際(47)>

武田竜宝の墓こそが「犀の角」だと思い

入明寺に訪問し 武田竜宝の墓を検証してみました。

実際みるとそれは「田沢神明宮の岩舟」とまったく違う石の組成であることが

見た目にもわかり

僕の推論は違っていたことがわかりました。

それが判明したのちに田沢神明宮の記述をみると

僕が「犀の角は岩船から削りとった長い石」だとおもっていたのは

全くの勘違いだったのではないかということに気が付きました。

僕の間違いのルートを説明します

「穂高神社の犀竜にのる泉小太郎像をみる」

↓

「犀とはなにか? 犀竜が堤を開くという信府統記の記述をみて古代の土木器具ではなかったか という推論」

↓

「古代の土木器具なら石だ そして角のような大きな石、もしくは犀のような先のとがった石を想定」

↓

「「ひかる」を探している間に田沢神明宮を発見」

↓

「田沢神明宮にある岩船を発見!これこそ「犀」だと思う」

↓

「岩船は悪徒によって石工のため掘られたという表現があり

後世に加工された可能性があることを示唆」

↓

「岩船の先端には切り取られたような跡がある」

↓

「田沢神明宮の縁起には、岩船と「犀の広鉾(ひろほこ)」を置いた場所を

「犀の神原」と表現しているため 岩船と犀の広鉾はもともと一つの岩だったのではないかと推論」

という推論の経緯をたどったものの、実際には「犀の角が岩である」というのはどこにも表現されていない内容です。

僕は岩船を見たときに、まっさきに悪徒(武田軍)によって岩船から犀の角の部分が切り取られて持ち去られたと思い込んでしまっていたので、岩であると前回は疑うことなく探索をしていました。しかし、よくよく田沢神明宮の縁起をみると、「円満寺(そのころ田沢神明宮の 犀の神原に建立されていたお寺)に 犀の広鉾は祀られていた」とあることから、「広鉾(ひろほこ)」というものが岩船とは別にあったと想定されます。

そうなんです。もともとどこにも、「犀の角」を岩であるとしている内容はなく(思い込みの恐ろしさです)

田沢神明宮の縁起では最初から「犀の角」は「広鉾」であるとされているのです。

そこで広鉾をさぐってみると

広形銅矛(ひろがたどうほこ)が検索されます。

銅矛 ウィキペディア

勝手に「石」だと思っていた犀の角は「犀の広鉾」とありますから

青銅器製の矛と考えるのが妥当な考え方です。

自分の考えとしては先入観に囚われ

入明寺の墓を確認するまで自分が違っていたということを確信できませんでした。

しかし、入明寺に行って実際の墓を確かめることによって

岩ではないとようやく気づくことが出来たのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

入明寺に訪問し 武田竜宝の墓を検証してみました。

実際みるとそれは「田沢神明宮の岩舟」とまったく違う石の組成であることが

見た目にもわかり

僕の推論は違っていたことがわかりました。

それが判明したのちに田沢神明宮の記述をみると

僕が「犀の角は岩船から削りとった長い石」だとおもっていたのは

全くの勘違いだったのではないかということに気が付きました。

僕の間違いのルートを説明します

「穂高神社の犀竜にのる泉小太郎像をみる」

↓

「犀とはなにか? 犀竜が堤を開くという信府統記の記述をみて古代の土木器具ではなかったか という推論」

↓

「古代の土木器具なら石だ そして角のような大きな石、もしくは犀のような先のとがった石を想定」

↓

「「ひかる」を探している間に田沢神明宮を発見」

↓

「田沢神明宮にある岩船を発見!これこそ「犀」だと思う」

↓

「岩船は悪徒によって石工のため掘られたという表現があり

後世に加工された可能性があることを示唆」

↓

「岩船の先端には切り取られたような跡がある」

↓

「田沢神明宮の縁起には、岩船と「犀の広鉾(ひろほこ)」を置いた場所を

「犀の神原」と表現しているため 岩船と犀の広鉾はもともと一つの岩だったのではないかと推論」

という推論の経緯をたどったものの、実際には「犀の角が岩である」というのはどこにも表現されていない内容です。

僕は岩船を見たときに、まっさきに悪徒(武田軍)によって岩船から犀の角の部分が切り取られて持ち去られたと思い込んでしまっていたので、岩であると前回は疑うことなく探索をしていました。しかし、よくよく田沢神明宮の縁起をみると、「円満寺(そのころ田沢神明宮の 犀の神原に建立されていたお寺)に 犀の広鉾は祀られていた」とあることから、「広鉾(ひろほこ)」というものが岩船とは別にあったと想定されます。

そうなんです。もともとどこにも、「犀の角」を岩であるとしている内容はなく(思い込みの恐ろしさです)

田沢神明宮の縁起では最初から「犀の角」は「広鉾」であるとされているのです。

そこで広鉾をさぐってみると

広形銅矛(ひろがたどうほこ)が検索されます。

銅矛 ウィキペディア

勝手に「石」だと思っていた犀の角は「犀の広鉾」とありますから

青銅器製の矛と考えるのが妥当な考え方です。

自分の考えとしては先入観に囚われ

入明寺の墓を確認するまで自分が違っていたということを確信できませんでした。

しかし、入明寺に行って実際の墓を確かめることによって

岩ではないとようやく気づくことが出来たのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月20日

検索 竜宝の墓 入明寺2 <泉小太郎伝説の実際(46)>

実際に現地に行って確かめてみると

竜宝の墓が「犀の角」という説は間違いだったということを感じました。

「犀の角」としては空振りでしたが

この入明寺で、今までのネット検索とは違う伝承を発見しました。

細かい話になりますが

竜宝の失明は、ネット上では「幼い頃」となっていましたが

入明寺のパンフレットでは「15歳の頃」とあり

それを計算すると

ちょうど田沢神明宮(たざわしんめいぐう)を攻めた天文二十二年の翌年か翌々年ということになります。

そうなると例の田沢神明宮の一文の、「即時に眼くらみて」がいよいよ、実際その通りだったことになります。

以下、いままでの説と、今回判明した事実を比較します。(赤字が今回の修正部分です)

西暦1561年 信玄の二男次郎信親は

海野民部丞竜宝と名乗り海野氏を継いだ

竜宝は、生まれつきに目が不自由であった(15歳で盲目となる)

西暦1582年 入明寺で自害し果てた。

ここにもう一度田沢神明宮の縁起を記します。

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず 即時に眼くらみて人の家へ入り死セリと云う」

即時に →(この地を侵略した翌年)

眼くらみて →生まれつき目が不自由(盲目となり)

人の家へ入り → この地方を治めていた海野氏を継ぎ

即時に死せり → 信長軍により21年の治世で死ぬ。

ここまで、状況がそろうと、おそらく竜宝は初陣で、田沢神明宮のあたりを攻めた戦闘に参加し、本当にあの船石を傷つけた張本人であったということさえあり得ます。

これもだいぶ震えた事実でした。

しかし、では 犀の角はどこに行ったのでしょうか。また振り出しに戻ったことになります。

でも、犀の角は戦火を避けてどこか、安曇野の地に隠されている可能性も出てきました。僕が知らないだけでどこかに祀られているかもしれない、そう思い再び、二年目の犀の角の探索が始まったのでした。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

竜宝の墓が「犀の角」という説は間違いだったということを感じました。

「犀の角」としては空振りでしたが

この入明寺で、今までのネット検索とは違う伝承を発見しました。

細かい話になりますが

竜宝の失明は、ネット上では「幼い頃」となっていましたが

入明寺のパンフレットでは「15歳の頃」とあり

それを計算すると

ちょうど田沢神明宮(たざわしんめいぐう)を攻めた天文二十二年の翌年か翌々年ということになります。

そうなると例の田沢神明宮の一文の、「即時に眼くらみて」がいよいよ、実際その通りだったことになります。

以下、いままでの説と、今回判明した事実を比較します。(赤字が今回の修正部分です)

西暦1561年 信玄の二男次郎信親は

海野民部丞竜宝と名乗り海野氏を継いだ

西暦1582年 入明寺で自害し果てた。

ここにもう一度田沢神明宮の縁起を記します。

「天文の頃、悪徒の用に石工 矢穴を掘りけども破ることあたはず 即時に眼くらみて人の家へ入り死セリと云う」

即時に →(この地を侵略した翌年)

眼くらみて →

人の家へ入り → この地方を治めていた海野氏を継ぎ

即時に死せり → 信長軍により21年の治世で死ぬ。

ここまで、状況がそろうと、おそらく竜宝は初陣で、田沢神明宮のあたりを攻めた戦闘に参加し、本当にあの船石を傷つけた張本人であったということさえあり得ます。

これもだいぶ震えた事実でした。

しかし、では 犀の角はどこに行ったのでしょうか。また振り出しに戻ったことになります。

でも、犀の角は戦火を避けてどこか、安曇野の地に隠されている可能性も出てきました。僕が知らないだけでどこかに祀られているかもしれない、そう思い再び、二年目の犀の角の探索が始まったのでした。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月19日

検索 竜宝の墓 入明寺1 <泉小太郎伝説の実際(45)>

コロナなんてものがない時代に息子と二人でドライブに出かけました。

富士山のふもとを通り、伊豆にぬけるドライブでした。

車中泊で過ごした男二人旅は、家族旅行とは違った冒険感あふれるもので、二人にとって大切な思い出となっています。

その際、かねてより訪れたかった、竜宝の墓のある入明寺に寄らせていただきました。

息子には「たつのこたろうの竜の角がある」と言いくるめ、

竜宝の墓を見に行きました。山梨は甲府市内の小路に分け入ること10分。

「武田家由来の寺」として「入明寺」に到着しました。

子連れでうろうろしていると、不信がったお寺の案内(おかみさん?)が出てきて

「どういった御用ですか?」と聞かれたので

「こちらに竜宝さんのお墓があると聞いてきたのですが」というと、

「あちらです」と説明してくれ、その後、パンフレットや由来書を見せてくれました。

そして、そこで見たのがこのお墓

実際に見てみると思っていたより小さくて、苔むしかたが田沢神明宮にあった船石とは違い

石の組成も見た目で違うと感じるほどでした。

「違った。これは岩舟とは関係ない」

実際に現地に行って確かめてみると、竜宝の墓が「犀の角」という説は間違いだったということをそこで感じました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

富士山のふもとを通り、伊豆にぬけるドライブでした。

車中泊で過ごした男二人旅は、家族旅行とは違った冒険感あふれるもので、二人にとって大切な思い出となっています。

その際、かねてより訪れたかった、竜宝の墓のある入明寺に寄らせていただきました。

息子には「たつのこたろうの竜の角がある」と言いくるめ、

竜宝の墓を見に行きました。山梨は甲府市内の小路に分け入ること10分。

「武田家由来の寺」として「入明寺」に到着しました。

子連れでうろうろしていると、不信がったお寺の案内(おかみさん?)が出てきて

「どういった御用ですか?」と聞かれたので

「こちらに竜宝さんのお墓があると聞いてきたのですが」というと、

「あちらです」と説明してくれ、その後、パンフレットや由来書を見せてくれました。

そして、そこで見たのがこのお墓

実際に見てみると思っていたより小さくて、苔むしかたが田沢神明宮にあった船石とは違い

石の組成も見た目で違うと感じるほどでした。

「違った。これは岩舟とは関係ない」

実際に現地に行って確かめてみると、竜宝の墓が「犀の角」という説は間違いだったということをそこで感じました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月18日

検索 やっぱり「犀の角」はどこ? <泉小太郎伝説の実際(44)>

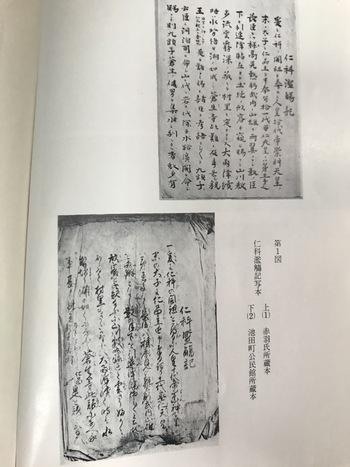

自分の気になりはじめたら、納得のいくまで調べたいという性癖によって

泉小太郎を探り始めて7年 そして 仁科濫觴記に出会ってから一年

実は泉小太郎の探索は田沢神明宮の発見までで終わるつもりでした。

あの、犀龍のほとりを松明をもってめぐるというシーンを発見できたときに

とてつもない幸せな風景に、胸を打ち、ああ、この美しい風景を安曇野の

みんなに教えてあげたいと心から願いました。

しかし、たった一つ気になった「犀の角」はどこに行った?

というトレジャーハンティング的な興味本位により

知りたくも書きたくもなかった「天文年間」を知ってしまい

この事実を知ったあと数日は落ち込んで寝ることもできませんでした。

光り輝いていた歴史が沼の中に没してしまったのです。

でも。それでも犀の角の行先が気になります。

田沢神明宮には 「ひかるくん」がつかっていた古代土木器具が祀られていたと思っています。

この神明宮を奉る際に

角にあたる部分と胴体とをわけ(痕跡あり)角にあたる部分を

犀の矛(さいのほこ)とよび

胴体を犀の磐舟としたのではないかと推察しました。

そして、武田信親は、この地を武田軍が滅ぼした後、海野氏を名乗るにあたり僧号として海野竜宝となのりました。

そして、その運命は、岩舟の伝承にあるように、、不遇の死を遂げます。

こまで関わりがあって、名前を竜宝となのったからには、

僕はやはりここに伝わっていた、

その当時まで霊験あらたかだといわれていた犀矛(犀の角)は海野竜宝の手に渡ったのではないかと妄想しました。

どこに行ったか。

なにしろ石です。矛と称されるようですからそこそこ長いでしょう。

消し去るわけにはいかないはずです。石ですから、焼失も考えられません。

絶対どこかにあるとさまざまな検索をまた始めました。

でもキーワードのどれにもひっかかることはありません。

そして、ある時ひらめきました。

みなさん大きな石といえば何に使いますか?

僕が考えた答えは「墓石」です。

すぐに「竜宝 墓 画像」で検索し

検索された結果がこれです。

まあ、あくまで妄想です。

五重塔とか卒塔婆でしょう。でももっと近くで見たいと「動画」をしらべたら武田家にゆかりのある墓を巡っているかたの動画があり、その人のコメントに「縦にながいお墓ですね。他の武田家の墓にはみられない特徴です」というコメントが。

近くでみれば、同じ岩の組成かどうかがわかるはずです。

僕はこの墓のある場所

甲府の入明寺に向かいました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

泉小太郎を探り始めて7年 そして 仁科濫觴記に出会ってから一年

実は泉小太郎の探索は田沢神明宮の発見までで終わるつもりでした。

あの、犀龍のほとりを松明をもってめぐるというシーンを発見できたときに

とてつもない幸せな風景に、胸を打ち、ああ、この美しい風景を安曇野の

みんなに教えてあげたいと心から願いました。

しかし、たった一つ気になった「犀の角」はどこに行った?

というトレジャーハンティング的な興味本位により

知りたくも書きたくもなかった「天文年間」を知ってしまい

この事実を知ったあと数日は落ち込んで寝ることもできませんでした。

光り輝いていた歴史が沼の中に没してしまったのです。

でも。それでも犀の角の行先が気になります。

田沢神明宮には 「ひかるくん」がつかっていた古代土木器具が祀られていたと思っています。

この神明宮を奉る際に

角にあたる部分と胴体とをわけ(痕跡あり)角にあたる部分を

犀の矛(さいのほこ)とよび

胴体を犀の磐舟としたのではないかと推察しました。

そして、武田信親は、この地を武田軍が滅ぼした後、海野氏を名乗るにあたり僧号として海野竜宝となのりました。

そして、その運命は、岩舟の伝承にあるように、、不遇の死を遂げます。

こまで関わりがあって、名前を竜宝となのったからには、

僕はやはりここに伝わっていた、

その当時まで霊験あらたかだといわれていた犀矛(犀の角)は海野竜宝の手に渡ったのではないかと妄想しました。

どこに行ったか。

なにしろ石です。矛と称されるようですからそこそこ長いでしょう。

消し去るわけにはいかないはずです。石ですから、焼失も考えられません。

絶対どこかにあるとさまざまな検索をまた始めました。

でもキーワードのどれにもひっかかることはありません。

そして、ある時ひらめきました。

みなさん大きな石といえば何に使いますか?

僕が考えた答えは「墓石」です。

すぐに「竜宝 墓 画像」で検索し

検索された結果がこれです。

まあ、あくまで妄想です。

五重塔とか卒塔婆でしょう。でももっと近くで見たいと「動画」をしらべたら武田家にゆかりのある墓を巡っているかたの動画があり、その人のコメントに「縦にながいお墓ですね。他の武田家の墓にはみられない特徴です」というコメントが。

近くでみれば、同じ岩の組成かどうかがわかるはずです。

僕はこの墓のある場所

甲府の入明寺に向かいました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月17日

泉小太郎伝説を調べまくる 1年目のまとめ <泉小太郎伝説の実際(43)>

1年目のまとめ

穂高神社の像をみて

泉小太郎が乗っていたのは単なる龍なのではなく

「犀龍」であったことを知ります。

「犀」とは古代の治水工事につかわれた土木機械だったのでは

ないかと推測しました。

泉小太郎の物語をさぐる上で「仁科濫觴記」という古文書から

泉小太郎の名が「ひかる」であったことを知りました。

安曇野にある「光城山(ひかるじょうやま)」

を探りました。

「光城山」の麓で泉小太郎が創建したとされる「田沢神明宮」を発見しました。

その境内に「犀」と想起していた「岩舟」をみつけました。

「岩舟」の先端に切り取られたような痕跡があることから

その切り取られたものが「犀の角」なのではないかと考え「岩舟の伝承」を探ったことで

「天文年間」にこの地は戦乱に巻き込まれ

「武田軍」によって壊滅したことを知りました。

また「岩舟の伝承」は武田の次男「武田竜宝」のことを物語ったものであると

突き止めました。

また甲府にのこる信玄堤にある「おみゆきさん」という女装する祭が

武田軍に連れ去られた「信州の女子供」の使役の痕跡であることや

「聖牛」という治水道具が「犀牛」だったのではなかったか

「竜王の膳」という民話は「信玄堤の建設従事者」を描いたものの民話化で

あったのではないかと推論しました。

ここで仁科濫觴記を発見してからの

1年目の発見の旅がひとまず終了しました。

次から2年目の発見の旅に入ります。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月16日

検索 信玄堤6 <泉小太郎伝説の実際(42)>

信玄堤 深掘りの最後にこの竜王の地にのこる民話を一つ紹介します。

『竜王の膳椀』という民話で、竜王の名前の由来に関係ある「興石の池」に伝わる民話です。

『昔、輿石に池があって、竜神が棲むと数々の伝説があった。竜神は郷中の大だっちょう(人寄せ)の際には、膳椀などを貸してくれ、重宝され信仰されていた。しかし、ある時一人の横着者が、一人前ごまかして返さず、竜神は怒ってもう願いを聞いてくれなくなった。

それにとどまらず、この横着者がぽっくり死に、郷中に不幸がたて続くに至って、郷役人は慈照寺の和尚に竜神に掛け合ってくれるよう頼んだ。難しかろうと言いながらも和尚は重い腰を上げてくれたが、皆が見守る中の輿石の池の対面の末、竜神は池を飛び出し天に昇って去ってしまった。

和尚曰く、やはり首を縦に振らぬ竜神に、和尚は禅問答での結着を了承させ、和尚が勝ったのだが、竜神はよほど悔しかったと見え、池を去ってしまったのだという。郷の衆はえれえことになったとぶつぶつ言いながら解散したが、もう膳椀が貸されることはなかった。』

この民話は全国によくある話だそうで、「異文化の人と接した里の人たちの伝承」の民話として知られています。話を要約すると、竜は大切なものを貸すなどして、その里に尽くしていたが、大切なものを奪われ、どこかに行ってしまった という話になります。

龍はどこかに悔しがって消えてしまった。

名堤「信玄堤」を完成し、メンテナンス方法まで伝授したにも関わらず、竜王河原宿ができるころには消えてしまった 「謎のだれか」を思わずにはいられません。

さて、信玄堤の検索はここで終わります。

この「信玄堤」の文章も書くべきかどうかをひどく迷いました。

それは「信玄堤」を調査する際に多くの記事を参考にさせていただいたのですが、記事を読むたびに地元の人の「自慢のさま」が伝わってきたからです。

僕の発見は、不明とされていた「信玄堤」の発祥の研究の新たなきっかけとなるかもしれません。

ただ、同時に山梨では神とさえされる「信玄公」の功績に泥をぬってしまうかもしれません。

「天文年間」の事実を知ったときは衝撃をうけ今まで抱いていた「武田」のイメージがまるで反転してしまいました。

武田信玄の強さは、じつは濡れ手に粟のように略奪しまくった信州の財力人力によるものだったのかもしれない。

実際、信玄が家督を奪ってからすぐに、信州攻略に向かい、着々と国固めをすすめていきます。

では、その財源は?労働力は? あまり検証されてこなかった事実だと思います。

信玄を悪者にするつもりは毛頭ありません。あの時代、戦国という世にあって彼のとった手法やその時の時代通念からいえば至極まっとうなことを行い、しかも効率よく徹底的に行われており、さすが戦国一とうたわれるほどだとさえ思います。

戦国の世が悪くて、戦乱の世を憎むだけです。

信玄の名言をもう一度出します。

「人は城、人は石垣、人は堀」今回で、捉え方がまったく変わってしまいましたが、この名言には続きがあります。それは、

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

すくなくとも信玄は光の民(海野の民)たちには仇を抱いてはいなかったと思います。

であれば願わくは、僕が検索できなかっただけで、光の民たちには「情け」がかけられ、治水工事が成功したあと、

幸せに余生を暮らしたと思いたいのです。

傍証ならあります。甲州にもある「甲州盆地は湖だった説」

これは甲州各地に散らばり子供を産み、根付いた光の民の伝承ではないでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

『竜王の膳椀』という民話で、竜王の名前の由来に関係ある「興石の池」に伝わる民話です。

『昔、輿石に池があって、竜神が棲むと数々の伝説があった。竜神は郷中の大だっちょう(人寄せ)の際には、膳椀などを貸してくれ、重宝され信仰されていた。しかし、ある時一人の横着者が、一人前ごまかして返さず、竜神は怒ってもう願いを聞いてくれなくなった。

それにとどまらず、この横着者がぽっくり死に、郷中に不幸がたて続くに至って、郷役人は慈照寺の和尚に竜神に掛け合ってくれるよう頼んだ。難しかろうと言いながらも和尚は重い腰を上げてくれたが、皆が見守る中の輿石の池の対面の末、竜神は池を飛び出し天に昇って去ってしまった。

和尚曰く、やはり首を縦に振らぬ竜神に、和尚は禅問答での結着を了承させ、和尚が勝ったのだが、竜神はよほど悔しかったと見え、池を去ってしまったのだという。郷の衆はえれえことになったとぶつぶつ言いながら解散したが、もう膳椀が貸されることはなかった。』

この民話は全国によくある話だそうで、「異文化の人と接した里の人たちの伝承」の民話として知られています。話を要約すると、竜は大切なものを貸すなどして、その里に尽くしていたが、大切なものを奪われ、どこかに行ってしまった という話になります。

龍はどこかに悔しがって消えてしまった。

名堤「信玄堤」を完成し、メンテナンス方法まで伝授したにも関わらず、竜王河原宿ができるころには消えてしまった 「謎のだれか」を思わずにはいられません。

さて、信玄堤の検索はここで終わります。

この「信玄堤」の文章も書くべきかどうかをひどく迷いました。

それは「信玄堤」を調査する際に多くの記事を参考にさせていただいたのですが、記事を読むたびに地元の人の「自慢のさま」が伝わってきたからです。

僕の発見は、不明とされていた「信玄堤」の発祥の研究の新たなきっかけとなるかもしれません。

ただ、同時に山梨では神とさえされる「信玄公」の功績に泥をぬってしまうかもしれません。

「天文年間」の事実を知ったときは衝撃をうけ今まで抱いていた「武田」のイメージがまるで反転してしまいました。

武田信玄の強さは、じつは濡れ手に粟のように略奪しまくった信州の財力人力によるものだったのかもしれない。

実際、信玄が家督を奪ってからすぐに、信州攻略に向かい、着々と国固めをすすめていきます。

では、その財源は?労働力は? あまり検証されてこなかった事実だと思います。

信玄を悪者にするつもりは毛頭ありません。あの時代、戦国という世にあって彼のとった手法やその時の時代通念からいえば至極まっとうなことを行い、しかも効率よく徹底的に行われており、さすが戦国一とうたわれるほどだとさえ思います。

戦国の世が悪くて、戦乱の世を憎むだけです。

信玄の名言をもう一度出します。

「人は城、人は石垣、人は堀」今回で、捉え方がまったく変わってしまいましたが、この名言には続きがあります。それは、

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

すくなくとも信玄は光の民(海野の民)たちには仇を抱いてはいなかったと思います。

であれば願わくは、僕が検索できなかっただけで、光の民たちには「情け」がかけられ、治水工事が成功したあと、

幸せに余生を暮らしたと思いたいのです。

傍証ならあります。甲州にもある「甲州盆地は湖だった説」

これは甲州各地に散らばり子供を産み、根付いた光の民の伝承ではないでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月15日

検索 信玄堤5 <泉小太郎伝説の実際(41)>

話は「おみゆきさん」に戻りますが

治水の行事である川除祭と同時に行われる「おみゆきさん」は

神輿の担ぎ手は、紅おしろいに長じゅばん、花笠、たすきがけ、白い足袋という女性の格好をし

独特の「ソコダイ・ソコダイ」の掛け声とともに堤を踏み固める動作で練り歩きます。

わざわざ女装して練り歩くのが名物にもなっている祭りですが、女装する理由は不明だとされています。

僕は、これは武田軍によって乱妨取り(ひとさらい)された足弱(おんなこどものこと)が

信玄堤をつくったりメンテナンスして使役されていた時の歴史的事実の名残りなのではないかとも思うのです。

武田軍の軍記において信州の男は首を取られて殺されていますので

攫われてきたのは女こどもだけとなっています。

「明治以前日本土木史」には信玄堤は天文11年から始まったということですが

その前年の天文10年5月に、「海野平の戦い」によって上田の海野氏が敗北し

その時から天文年間に数度に渡って乱取りされた女子供が

竜王の地で信玄堤をつくったことの傍証にもなるのではないでしょうか。

女性だけが使役されて堤をつくっている姿は、当時、近隣住民にとって異様に感じられたのではないかと思います。

信玄堤が完成するまでの何年ものあいだ、女性が重い荷物を運び、地固めのために重量物をもって行き来する姿を見ていた人は、その人間がどこかに行ったあとも、印象的に感じていたのではないかと思います。

そして、メンテナンスのための川除祭の中で「おみゆきさん」として、神輿を担ぐ際も女性ではなくては、たたりが起きるかもしれないと、男性が女装をしておこなうようになったのではないかと思うのです。

さらに、滅ぼされた海野氏の棟梁は「幸氏」(ゆきし)ですので

海野の民にとって「幸」(ゆき)は特別な意味を持っていたと考えられます。

もともと「おみゆきさん」の名は、神様、天皇などが巡行することを

「御幸行」とするところから生まれたとされていますが

連れ去られた海野の民が

たまたまこの地にあった「御幸祭」と

故郷の海野の棟梁家の名である「幸氏」を重ね合わせ

「おみゆきさん」のお祭りとして

川のメンテナンスのための祭祀を取り仕切ったのではないでしょうか。

「御幸祭」自体は、山梨に古くからあったかもしれませんが

その内容は信玄堤の後と前では

日程や行程も大きく変化し

信玄堤のメンテナンスの行事となりました。

おそらくこの段階で「御幸祭」から

「おみゆきさん」と変わったのではないかと思うのです。

そう考えると女装で神輿を担ぐこの祭りも腑に落ちると思うのですがいかがでしょうか。

武田軍に乱妨取り(ひとさらい)された女だけが信玄堤をつくった時の名残り。

乱世の遺産 かもしれません

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

治水の行事である川除祭と同時に行われる「おみゆきさん」は

神輿の担ぎ手は、紅おしろいに長じゅばん、花笠、たすきがけ、白い足袋という女性の格好をし

独特の「ソコダイ・ソコダイ」の掛け声とともに堤を踏み固める動作で練り歩きます。

わざわざ女装して練り歩くのが名物にもなっている祭りですが、女装する理由は不明だとされています。

僕は、これは武田軍によって乱妨取り(ひとさらい)された足弱(おんなこどものこと)が

信玄堤をつくったりメンテナンスして使役されていた時の歴史的事実の名残りなのではないかとも思うのです。

武田軍の軍記において信州の男は首を取られて殺されていますので

攫われてきたのは女こどもだけとなっています。

「明治以前日本土木史」には信玄堤は天文11年から始まったということですが

その前年の天文10年5月に、「海野平の戦い」によって上田の海野氏が敗北し

その時から天文年間に数度に渡って乱取りされた女子供が

竜王の地で信玄堤をつくったことの傍証にもなるのではないでしょうか。

女性だけが使役されて堤をつくっている姿は、当時、近隣住民にとって異様に感じられたのではないかと思います。

信玄堤が完成するまでの何年ものあいだ、女性が重い荷物を運び、地固めのために重量物をもって行き来する姿を見ていた人は、その人間がどこかに行ったあとも、印象的に感じていたのではないかと思います。

そして、メンテナンスのための川除祭の中で「おみゆきさん」として、神輿を担ぐ際も女性ではなくては、たたりが起きるかもしれないと、男性が女装をしておこなうようになったのではないかと思うのです。

さらに、滅ぼされた海野氏の棟梁は「幸氏」(ゆきし)ですので

海野の民にとって「幸」(ゆき)は特別な意味を持っていたと考えられます。

もともと「おみゆきさん」の名は、神様、天皇などが巡行することを

「御幸行」とするところから生まれたとされていますが

連れ去られた海野の民が

たまたまこの地にあった「御幸祭」と

故郷の海野の棟梁家の名である「幸氏」を重ね合わせ

「おみゆきさん」のお祭りとして

川のメンテナンスのための祭祀を取り仕切ったのではないでしょうか。

「御幸祭」自体は、山梨に古くからあったかもしれませんが

その内容は信玄堤の後と前では

日程や行程も大きく変化し

信玄堤のメンテナンスの行事となりました。

おそらくこの段階で「御幸祭」から

「おみゆきさん」と変わったのではないかと思うのです。

そう考えると女装で神輿を担ぐこの祭りも腑に落ちると思うのですがいかがでしょうか。

武田軍に乱妨取り(ひとさらい)された女だけが信玄堤をつくった時の名残り。

乱世の遺産 かもしれません

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

2022年03月14日

検索 信玄堤4 <泉小太郎伝説の実際(40)>

この信玄堤には治水的に特徴的なものが、

「1年に一回行われる祭り おみゆきさん」と

もう一つあります。それがこれです。

名前を「聖牛」といいます。

近くに説明の看板が立てられていましたので、それを書きます。

『聖牛(せいぎゅう)』

『富士川は日本でも有名な流れの川です。このため大雨の時には、たびたび荒れ狂います。現在のようにコンクリートも機械もない大昔に荒れ狂った川の洪水を防ぐことは大変なことでした。

この「聖牛」は洪水の流れを弱めるために考えられた日本で有名な古い河川工法のひとつで、戦国時代のこの甲州が発祥の地といわれています。見てのとおり三角の形をしているので、上の部分が牛の角のようにみえるためこのような名前がついたといわれます。

「聖」の意味ははっきりしませんが、現代風にいえばスーパーとかウルトラという意味だろうともいわれています。(後略)』

「聖牛」たしかに、流れを乱すことで流れと流れをぶつけあい、水力を分散させるには画期的な工法です。戦国時代、甲州の発祥とありますが、これなら古代でも作れます。この聖牛もそれまでの伝承はなく、戦国時代にこの甲府に突如として登場しています。

次ににこの名前ですが

「聖牛(せいぎゅう)」この名前の言われもわかりません。聖の字が「ウルトラ?」で、牛は「三角に木を組み合わせて牛の角に見えるから。」とされています。

でもこれは「犀龍(さいりゅう)」もしくは「犀牛(さいぎゅう)」もしくは「犀(漢字として)」から来ていないでしょうか?

「犀」は戦国時代の民衆は知らなかったと考えられますので、のちに、牛の字があてられたのかもしれません。現に犀の字の中には牛があります。そこから「犀龍」もしくは「犀牛」もしくは「犀」が変換されて「聖牛」となったと推測できないでしょうか。「聖牛」の名の由来も発祥もまったく不明です。

「聖」のこの地区での他の用法に関してはまだ調べきれていないので何とも言えませんが、他で使用される例があまり見られなければ「聖」が当て字であり、最初は「犀」だった可能性が高いのではないかと考えます。

僕にはこの「聖牛」が、「2本角の牛」ではなく、「1本角の犀」に見えますがいかがでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

「1年に一回行われる祭り おみゆきさん」と

もう一つあります。それがこれです。

名前を「聖牛」といいます。

近くに説明の看板が立てられていましたので、それを書きます。

『聖牛(せいぎゅう)』

『富士川は日本でも有名な流れの川です。このため大雨の時には、たびたび荒れ狂います。現在のようにコンクリートも機械もない大昔に荒れ狂った川の洪水を防ぐことは大変なことでした。

この「聖牛」は洪水の流れを弱めるために考えられた日本で有名な古い河川工法のひとつで、戦国時代のこの甲州が発祥の地といわれています。見てのとおり三角の形をしているので、上の部分が牛の角のようにみえるためこのような名前がついたといわれます。

「聖」の意味ははっきりしませんが、現代風にいえばスーパーとかウルトラという意味だろうともいわれています。(後略)』

「聖牛」たしかに、流れを乱すことで流れと流れをぶつけあい、水力を分散させるには画期的な工法です。戦国時代、甲州の発祥とありますが、これなら古代でも作れます。この聖牛もそれまでの伝承はなく、戦国時代にこの甲府に突如として登場しています。

次ににこの名前ですが

「聖牛(せいぎゅう)」この名前の言われもわかりません。聖の字が「ウルトラ?」で、牛は「三角に木を組み合わせて牛の角に見えるから。」とされています。

でもこれは「犀龍(さいりゅう)」もしくは「犀牛(さいぎゅう)」もしくは「犀(漢字として)」から来ていないでしょうか?

「犀」は戦国時代の民衆は知らなかったと考えられますので、のちに、牛の字があてられたのかもしれません。現に犀の字の中には牛があります。そこから「犀龍」もしくは「犀牛」もしくは「犀」が変換されて「聖牛」となったと推測できないでしょうか。「聖牛」の名の由来も発祥もまったく不明です。

「聖」のこの地区での他の用法に関してはまだ調べきれていないので何とも言えませんが、他で使用される例があまり見られなければ「聖」が当て字であり、最初は「犀」だった可能性が高いのではないかと考えます。

僕にはこの「聖牛」が、「2本角の牛」ではなく、「1本角の犀」に見えますがいかがでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む

泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら